Вопрос формирования толерантного отношения к представителям других национальностей в настоящее время для многих стран в мире является номером один. Оттого, насколько толерантно и гуманно люди относятся друг к другу, будет зависеть уровень конфликтности общества, его стабильность, а, следовательно, уровень его политического, экономического и социального развития. Исключением в данном случае Россия не является. В настоящее время по официальным данным в Российской Федерации проживает более 190 национальностей, каждая из которых отличается собственным культурным своеобразием. Несмотря на то, что для нашей страны многонациональность историческая данность, сегодня получают распространение шовинистские идеи и националистические лозунги.

Негативным образом на взаимоотношение между представителями разных народов сказываются увеличивающиеся с каждым годом миграционные потоки из стран бывших Советских республик, когда приезжая в новую страну мигранты продолжают жить по законам своей культуры и своей страны, не соблюдая нормы жизни нового для них общества.

К сожалению, спекуляция национальными отношениями в отдельной стране порой выгодна для других стран, желающих ее уничтожить или реализовать свои корыстные цели. Именно такую тенденцию сейчас можно отметить на Украине, где в течение нескольких десятков лет населению воспитывали, прививали ненависть к русскому населению и всему, что с ним связано. Закономерным итогом стало разрушение целостности страны, падение уровня экономики, военный конфликт, унесший тысячу жизней.

Кроме того, стоит особо подчеркнуть, что взаимосвязь между этнической идентичностью конкретного человека и его отношением к представителям других народностей является прямо пропорциональной. В России, к сожалению, вопрос идентичности является открытым и стоит на особом контроле органов власти. Правительство уже несколько лет пытается разработать концепцию общероссийской идентичности, заключающуюся в принадлежности к российской нации, что, с нашей точки зрения, идет в разрез с ее историческим своеобразием.

Именно поэтому особую актуальность для общества получает процесс воспитания толерантного отношения к представителям других наций. Конечно, такое воспитание необходимо начинать еще в дошкольных образовательных учреждениях, но особое место ему должно отводиться именно в процессе организации воспитательной работы с подростками и юношами, потому что в этом возрасте для молодых людей становится важным найти свое место в мире, понять кто они такие. А в силу отсутствия необходимого жизненного опыта, несовершенства психических процессов, не позволяющих им критически относиться к получаемой информации, подростки и юноши могут попасть под негативное влияние. В связи с этим, особое внимание воспитание толерантности должно уделяться при работе со студентами средних профессиональных учреждений, поскольку студенты данных учебных заведений объединяют в себе лиц, относящихся как к группе подростков, так и группе юношей.

В рамках исследования была разработана программа формирования толерантного отношения к другим национальностям у студентов среднего профессионального образования. Проверка эффективности, которой стала целью нашего исследования.

Педагогический эксперимент был проведен с октября по декабрь 2022 г. на базе Калужского индустриально-педагогический колледжа. Общее число участников эксперимента составил 40 студентов 3 курса, обучающихся по направлению подготовки Физическая культуры.

С целью обеспечения реализации эксперимента в самом начале было проведено контрольное тестирование, по итогам которого все студенты были распределены на две группы: экспериментальная и контрольная. Состав групп однородный, численность каждой составила 20 человек. Апробация программы воспитания проводилась на экспериментальной группе. В самом конце эксперимента снова было проведено тестирование двух групп, по итогам которого были подведены итоги исследования в целом.

С целью определения эффективности разработанной программы формирования толерантного отношения к другим национальностям у студентов среднего профессионального образования была проведена диагностика не только в самом начале эксперимента (констатирующий этап), но и в конце (контрольный), позволившие сравнить показатели КГ и ЭГ, а также оценить динамику этих показателей.

С целью диагностики уровня сформированности уровня толерантности студентов к другим национальностям был использованы тесты:

- Экспресс-опросник «Индекс толерантности», авторами которого являются Г.У. Солдатова, А.О. Кравцова, О.Е. Хухлаева, Л.А. Шайгерова.

- Методика диагностики общей коммуникативной толерантности В.В. Бойко.

- Опросник Типы этнической толерантности, автором которого являются Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова.

Проанализируем полученные в ходе диагностики данные отдельно по каждой из групп.

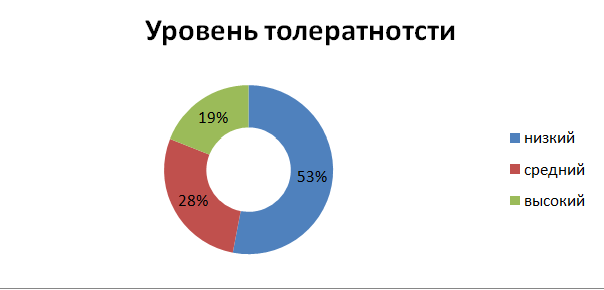

Результаты опроса по методике «Индекс толерантности», призванной оценить общий уровень толерантности студентов, показали, что у 53% респондентов контрольной группы на начало эксперимента низкий уровень толерантности, что говорит о высокой интолератности личности, выражающееся в интолерантных установках по отношению к окружающему миру. Средний уровень толерантности присущ 28% опрошенных, что констатирует сочетание как толерантных, так и интолерантных черт. Высокий уровень толерантности присущ всего лишь 19% респондентов. Данные опроса отражены на рисунке 1.

Рисунок 1.Распределениеучастниковконтрольной группы по уровню толерантности

Кроме того, стоит отдельно остановиться на результатах опроса по каждой из шкал (этническая, социальная толерантности и толерантность как черта личности).

Результаты исследования по отмеченным шкалам показывают, что у большинству опрошенных контрольной группы в начале эксперимента присущ низкий уровень как этнической толерантности (64%), так и социальной толерантности (47%). Очевидно, такие результаты связаны с тем, что третья шкала также имеет низкие показатели, что говорит о том, что толерантность как черта личности в общей массе не присуща студентам контрольной группы.

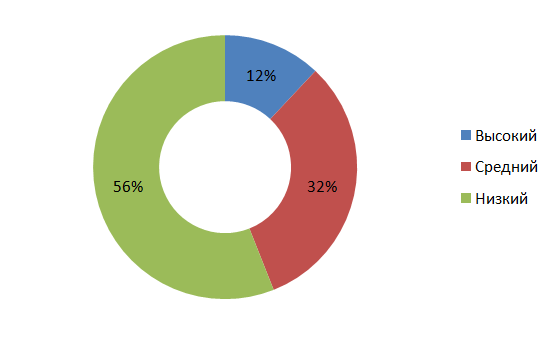

Примерно схожие результаты в начале эксперимента по данному опросу показали и представители экспериментальной группы. Так низкий уровень толерантности, а, следовательно, высокий уровень интолерантности личности, отмечается у 56% участников группы. Средний уровень присущ 32%, высокий - 12%. Данные опроса отражены на рисунке 2.

Рисунок 2.Распределение участников экспериментальной группы по уровню толерантности.

Если же рассматривать отдельно по шкалам, то представителям экспериментальной группы в начале эксперимента также в большей степени характерен низкий уровень этнической и социальной толерантностей (60% и 43% соответственно). Как черта личности, к сожалению, толерантность тоже в общей массе не характерна участникам экспериментальной группы.

Проведение методики диагностики общей коммуникативной толерантности В.С. Магун, М.С. Жамкочьян, М.М. Магурой, позволило выявить у представителей обоих групп наличия интолерантного отношения к окружающим. Результаты опроса по данной методике показали, что больше всего баллов испытуемые набрали по шкалам:

- Шкала 1 - неприятие или непонимание индивидуальности другого человека,

- Шкала 3 - Категоричность или консерватизм в оценке других людей,

- Шкала 5 - Стремление переделывать, перевоспитывать партнеров,

- Шкала 9 - Неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и желаниям других людей.

Хотя высокие показатели по шкале пять может быть характерно для респондентов, как студентов педагогических специальностей, в случае шкалы девять причина может скрываться в психологических особенностях юношеского возраста, связанного с бунтарством, стремлением найти свое место в мире, желанием проявить себя, юношеским максимализмом.

Общее количество баллов, превышающих отметку 100, набрали 41% опрошенных контрольной группы и 46% участников экспериментальной группы.

Таким образом, итоги опроса по двум методикам показывает идентичность составов контрольной и экспериментальной групп в вопросе отношения к представителям других национальностей.

Исчерпывающую информацию в вопросах сформированности этнической идентичности у участников эксперимента и их отношению к представителям иных национальностей дает опросник Типы этнической толерантности, автором которого являются Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова. Сравним полученные результаты по данной методики по контрольной и экспериментальной группам сразу в начале и в конце эксперимента.

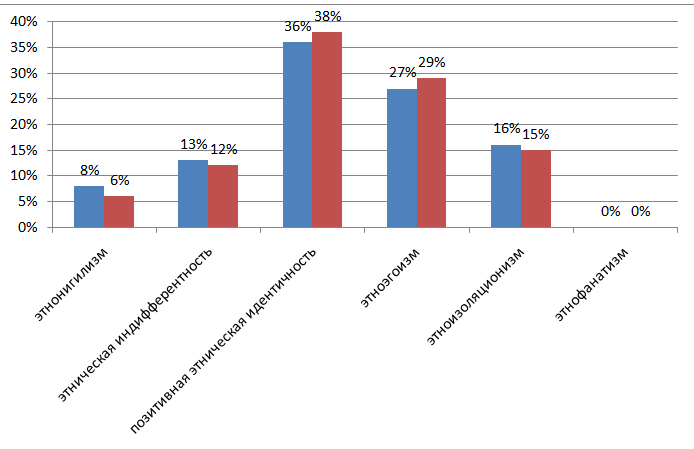

Анализ результатов тестирования показал, что 36%участникам контрольной группы в начале эксперимента присуща позитивная этническая идентичность, у 13 % респондентов диагностировалась этническая индифферентность, у 8% -этнонигилизм, у 27% опрошенных - этноэгоизм, этноизоляционизм – 16%.

В конце эксперимента явных изменений в распределении ответов не выявлено. Так позитивная этническая идентичность характерна для 38% контрольной группы, этническая индифферентность – 12%, этнонигилизм – 6%, этноэгоизм – 29%, этноизоляционизм – 15%.

Распределение ответов респондентов по типу этнической идентичности в начале и конце эксперимента представлено на рисунке 3.

Рисунок 3. Распределение ответов участников контрольной группы по типу этнической идентичности на начало и конец эксперимента

Более интересны результаты опроса по рассматриваемой методике в экспериментальной группе. Если в самом начале эксперимента итоги опроса не сильно отличаются от контрольной группы, то в конце эксперимента, после апробации экспериментальной программы, существенно разнятся.

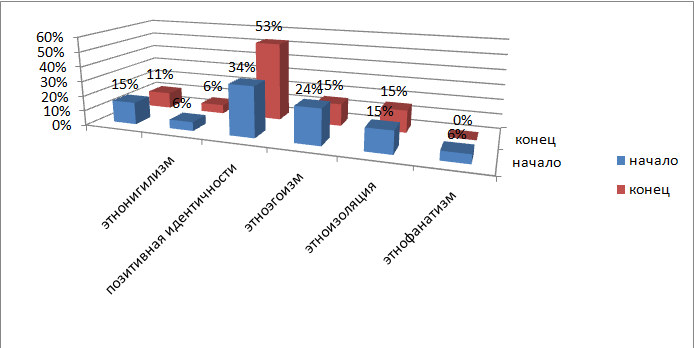

В самом начале эксперимента в экспериментальной группе позитивная идентичность диагностирована у 34% участников. В свою очередь, этническая индифферентность у 15%, этнонигилизм - 6%, этноэгоизм – 24%, этноизоляция – 15%, этнофанатизм – 6%.

В конце эксперимента в экспериментальной группе отмечается прирост участников, которым характерна позитивная идентичности, 53% . В свою очередь, этническая индифферентность у 11%, этнонигилизм - 6%, этноэгоизм – 15%, этноизоляция – 15%, этнофанатизм – 0 %. Распределение ответов респондентов по типу этнической идентичности на начало и конец эксперимента представлено на рисунке 4.

Рисунок 4. Распределение ответов участников экспериментальной группы по типу этнической идентичности на начало и конец эксперимента

Полученные данные показали, что благодаря апробации экспериментальной программы, выросло число участников экспериментальной группы, которым стала присуща позитивная идентичность. Прирост составил 19%. В то время как в контрольной группе особых изменений не произошло. Кроме того, в экспериментальной группе в начале эксперимента у 21% участников наблюдалась размытость собственной идентичности, в конце эксперимента численность таких участников сократилась на 4% , уменьшилось у количество респондентов, для которых характерна гиперболизация этнической идентичности на 15%.

Кроме того, из результатов видно, что как в контрольной группе, так и в экспериментальной в начале и конце эксперимента большинству студентов присущ нормальный тип идентичности. Однако обработка результатов показала, что выделить один тип идентичности у конкретного испытуемого порой является затруднительным, поскольку разница между шкалами составляет один- два бала. Притом, респонденту одновременно может быть присущ как позитивный тип идентичности, так и отрицание собственной идентичности либо национальным фанатизмом.

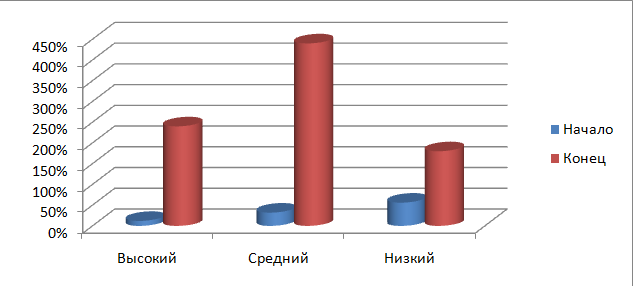

В конце эксперимента представителям двух групп было предложено пройти опроса по методике «Индекс толерантности». Если в контрольной группе существенных положительных изменений в результатах не выявлено, в то экспериментальной группе отмечается сокращение числа участников, которым присущ низкий уровень толерантности. Так в самом начале эксперимента, напомним, низкий уровень был характерен 56%, а высокий всего лишь 12%. В конце эксперимента отмечается положительная динамика: высокий уровень присущ 35% испытуемых, средний – 40%, низкий 25%.Данные опроса отражены на рисунке 5.

Рисунок 5.Распределение участников экспериментальной группы по уровню толерантности на начало и конец эксперимента.

Таким образом, проведенные контрольные испытания в начале эксперимента позволили выявить, во-первых, низкий уровень толерантного отношения студентов к представителям иных национальностей, во-вторых, достаточно низкий уровень сфомированности собственной этнической идентичности, в-третьих, подтвердить идентичность составов участников по вопросу толерантного отношения к национальному разнообразию. Тестирование в конце эксперимента подтвердило эффективность разработанной экспериментальной программы, поскольку в конце эксперимента в экспериментальной группе отмечается рост показателей толерантного отношения к национальному разнообразию.