Проблему преступлений против жизни и здоровья человека можно считать одним из самых важных криминальных и социально значимых аспектов современного общества, одним из критериев его дестабилизации. Уровень развития общества можно оценить по отношению гражданина к жизни и здоровью остальных людей, ведь именно эти ценности являются первостепенными.

Ст. 20 Конституции РФ предусматривает жизнь и здоровье человека главной социальной ценностью, а в соответствии со ст. 41 любой гражданин имеет право на защиту своих и чужих жизни и здоровья от противозаконных действий [1].

Следовательно, преступления против жизни и здоровья представляют большую общественную опасность. Они лишают потерпевшего наиболее ценных благ, становятся трагедией для родных и близких ему людей, последствия безвозвратны, причиненный вред нельзя никак возместить.

Потребность в постоянном исследовании данной проблемы обусловлена существенным преобладанием таких преступлений среди прочих, а также изменчивая динамика совершения и появление новых качественно неприглядных качеств.

Вместе с тем существующие условия социальной, политической и экономической жизни в стране определяют крайнюю важность углубленного изучения данного вопроса в уголовном праве. Поэтому изучение данного вопроса может вывести на качественно новый теоретический и практический уровень решения такой актуальной на сегодня проблемы.

Согласно Конституции (ст. 20) - каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь. Обязанность государства - защищать жизнь человека. Каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других людей от противоправных действий [1].

Существуют случаи, когда лишение человека жизни не является, по сути, нарушением его права на жизнь, а именно если оно совершается вследствие неизбежной потребности применения силы:

- когда человек защищается от незаконного насилия;

- во время правомерных действий, которые законно совершаются с целью подавления беспорядков или восстания (ст. 2 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод).

Следовательно, жизнь человека представляет большую социальную ценность, поэтому она должна защищаться должным образом. К ним Уголовный кодекс РФ относит различные виды умышленных убийств, убийство по неосторожности (ст. 109); доведение до самоубийства (ст. 110), угрозу убийством (ст. 119) [2]. Объектом данных преступлений является жизнь человека.

Убийство-противоправное (умышленное или неосторожное) лишение жизни одним человеком (группой людей) другого человека согласно Ст 105 УК РФ. Различаются: основной состав убийства, квалифицированные составы и привилегированные составы убийства. Следовательно, убийство - это противоправное причинение смерти другому человеку. Поэтому не является убийством, например, лишение жизни человека в состоянии необходимой обороны. Напротив, согласие потерпевшего на лишение его жизни не исключает противоправности деяния [4], не считается преступлением самоубийство или покушение на самоубийство.

Объективная сторона убийства - совершение противоправного действия (физическое или психическое воздействие на человека) или бездействие (не совершение каких-либо действий, которые могли бы предотвратить смерть потерпевшего).

Субъективная сторона убийства - совершение преступления с умыслом (прямым или косвенным) и по неосторожности (преступная самоуверенность или преступная халатность). Субъектом убийства может быть любое дееспособное лицо, достигшее 14-ти лет.

Законченным убийство считается с момента наступления следствия преступления - смерти человека.

По субъективной стороне преступления против жизни лица подразделяются на следующие виды:

1) умышленные убийства (которое может быть совершено прямым или косвенным способом);

2) убийство по неосторожности (ст. 109), которое может быть совершено как вследствие преступной самоуверенности, так и вследствие преступной халатности.

Уголовно наказуемыми определяются убийства, совершенные по неосторожности, умышленные, их следует отграничивать от случайного причинения смерти, когда лицо, причинившее смерть потерпевшему, не предусматривало наступления смерти потерпевшего от своих действий или бездействия и не должно было или не могло этого предвидеть.

Можно назвать и другие преступления против жизни человека, а именно доведение до самоубийства и угроза убийством. Угроза совершения убийства является психическим насилием над человеком. Общественная опасность этого преступления заключается в том, что оно лишает потерпевшего покоя, вызывает ощущение опасности. Его совершение постоянно преследует потерпевшего, не дает ему возможности нормально жить. Ответственность за это преступление предусмотрена статьей 109 УК РФ.

Угроза убийства может быть доведена до потерпевшего любым образом (рис. 1).

Рис. 1. Способы доведения угрозы убийства

Непременным признаком состава преступления ст. 119 УК можно считать реальность угрозы. Таковой она бывает во всех случаях, когда потерпевший имеет основания бояться ее исполнения. Если сам потерпевший не верит в реальность угрозы, то она состава преступления не составляет.

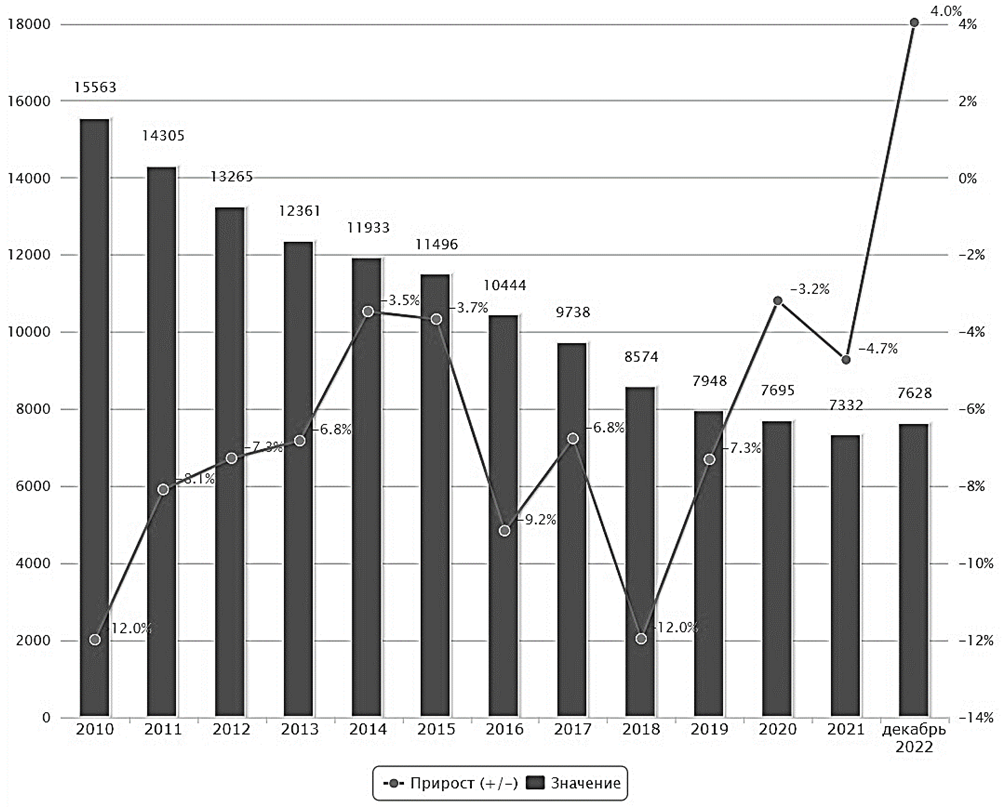

Рис. 2. Статистика общего числа зарегистрированных преступлений

2010-2022 гг.

По данным статистики МВД [5], с 2017 года преступность остается примерно на одном уровне (около 2 млн. зарегистрированных преступлений в год) (рис. 2). На 10 тысяч человек в среднем по РФ приходится 102,9 преступления. Чаще всего совершаются кражи, тяжкие и особо тяжкие преступления [6].

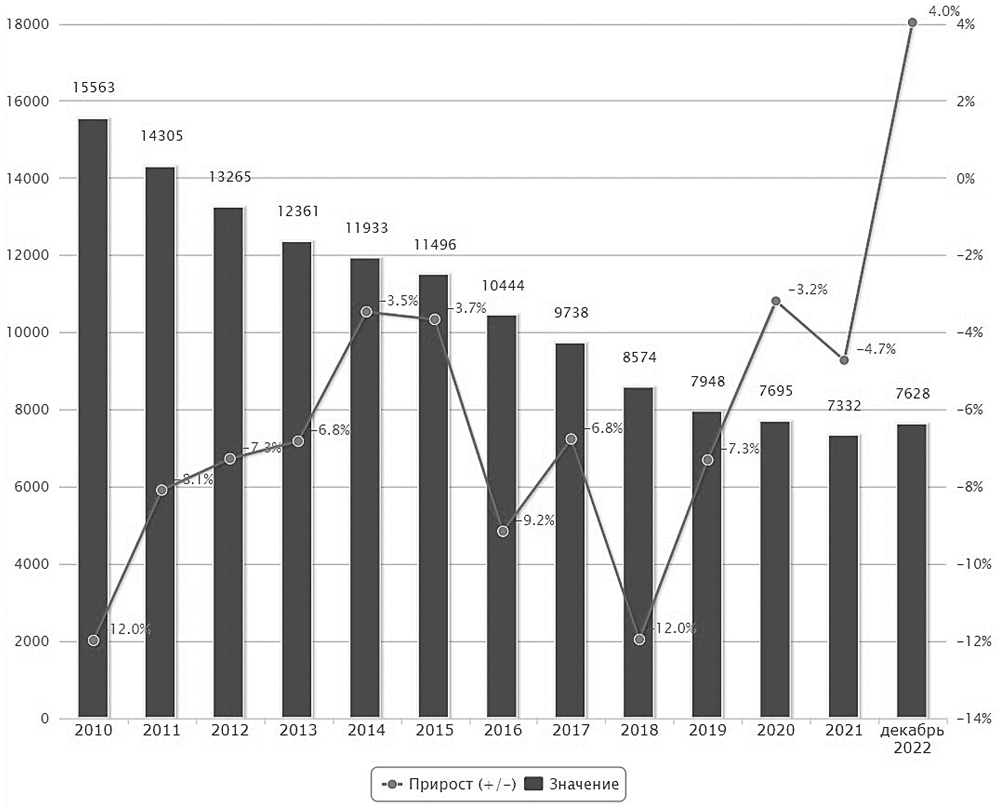

На рис. 3 представлена статистика МВД по годам общего числа убийств и покушений на него.

Рис. 3. Статистика зарегистрированных убийств и покушений на убийство 2010-2022 гг.

С 2010 по 2022 годы число преступлений против личности сократилось на 5,5%, в том числе фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 2,8%, изнасилований и покушений на изнасилование – на 4,2% [5].

Также особую опасность представляют преступления связанные с заражением лица вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни, заражением венерическими болезнями, и те, которые совершаются в сфере медицинского обслуживания.

Совершенствование УК РФ, принятие новых законов и оптимизация системы расследования и профилактики преступлений со стороны государства не только в некоторой степени сняли остроту проблемы, но и снизили криминогенность, повысили раскрываемость. Таким образом, за несколько лет удалось сбалансировать на законодательном уровне систему уголовного права, поспособствовать налаживанию более эффективной работы правоохранительных органов и судов. Все это до некоторой степени поспособствовало хотя бы частичному решению проблемы борьбы с преступными проявлениями.

Преступность подобно маятнику может колебаться в зависимости от многих факторов. Основные из них - деформация в политической, экономической, социальной, идеологической, правовой сферах жизни общества. Эксперты и юристы прогнозируют, что любое общественное потрясение влечет за собой множество последствий. Один из них - неизбежный рост преступности. Решающая роль в решении проблемы уголовных поступков возлагается на дальнейшее совершенствование организации оперативно-розыскной и следственной деятельности, мероприятия превентивной направленности.

Список литературы

- Конституция РФ с изменениями на 4 октября 2022 года

- «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022). Ст. 16

- Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Феде-рации / под ред. Н.А. Громова. М.: ГроссМедиа, 2019 1035 с.

- Карабанова Е.Н. Понятие объекта преступления в современном уго-ловном праве // Журнал российского права. 2018 №6. С.36-37.

- Краткая характеристика состояния преступности в Российской Феде-рации за январь - декабрь 2022 года - URL: https://мвд.рф/reports/item/35396677/ (дата обращения 05.04.23)

- Минкин. А. Названы регионы России, где больше всего совершают преступлений на 100 тысяч человек. - URL: https://360tv.ru/news/obschestvo/liderom-po-kolichestvu-prestuplenij-na-100-tys-naselenija-stala-nizhegorodskaja-oblast/ (дата обращения 05.04.23)