1. Теория креативного подхода

1.1 Основные положения

1.1.1 Обучение – это стабильное изменение поведения, вызванное воздействием опыта на центральную нервную систему. Это включает в себя как долгосрочные, так и краткосрочные изменения поведения, а также неассоциативные (сенситизация и привыкание) и ассоциативные (классические и инструментальные) условные рефлексы. Процесс привыкания и сенситизации можно объяснить через механизмы пресинаптической депрессии и посттетанической потенциации соответственно. Например, привыкание связано с уменьшением количества передатчиков, что приводит к снижению амплитуды постсинаптических потенциалов. Ассоциативное обучение имеет нейронный механизм, связанный с изменением внутренней активности «обучаемого» нейрона.

1.1.2 Креативный подход к обучению (англ. create-создавать) заключается в создании самостоятельных образов и ассоциаций, раскрытии созидательного начала в ученике.

Для того, чтобы усвоить и закрепить информацию необходимо применять фантазию и аналитическое мышление. В рамках этого процесса у человека формируются новые, изначально очень прочные нейронные связи, из чего следует, что разрушить эту связь (что простыми словами означает забыть) намного тяжелее. Следствием является лучшее усвоение данных как краткосрочно, так и в долгосрочной перспективе.

1.1.3 “Общее количество информации, поступающей через все сенсорные рецепторы, составляет примерно 10⁹ бит в 1с. Из них сознательно усваиваются только 25-100 бит в 1 с., а используется всего 10 бит/с. И даже если одна молекула белка хранит всего 1 бит информации, то информационная емкость долговременной памяти должна составить примерно 10²¹ - 10²³ бит, из которых используется не более 10¹² бит. Очевидно, что в этом случае происходит отбор сенсорных сигналов. В его основе лежит процесс торможения, осуществляемый структурами переднего мозга, афферентными нейронами первого порядка"[1, с. 36].

Налицо эффективная система фильтрации информации, поступающей в мозг. Ассоциативное обучение, которое является основной частью креативного подхода, позволяет существенно снизить степень отсеивающейся информации, так как использует принцип непроизвольного семантического запоминания.

1.2 Непроизвольное семантическое запоминание

В основе долговременной семантической памяти лежат ассоциативные временные нервные связи между определенными элементами восприятия и конкретными словами используемого языка. Такой эффект достигается путем глубокого анализа изучаемого материала.

“Если в процессе усвоения ученик сопоставляет материал с имеющимися у него знаниями, выделяет материале его главное смысловое содержание, то в результате такой обработки у него образуются сильные и стойкие следы памяти, поэтому количество повторений для их дальнейшего закрепления может быть сокращено” [2, с. 14]. На этом основании можно сделать вывод, полностью противоположный бытующему взгляду о большой нагрузке на память при механическом усвоении знаний, вывод о том, что чем глубже и шире анализ усваиваемого материала, чем больше включаются в усвоение процессы мышления, тем больше функционирует память ученика, тем больше и полнее раскрываются и используются все ее потенциальные возможности. При механической “зубрежке” спит не только мышление, но и специфически человеческая системная память, потенциальные возможности которой не используются, поскольку задействованы только ее самые поверхностные слои. Поэтому эффект, который достигается путем многократных повторений является по существу иллюзорным так как следы такой поверхностной памяти всё равно не достигают большой прочности и всё так называемые вызубренные знания очень быстро улетучиваются.

П.И. Зинченко подчеркивал важность изучения работы мозга, реализующего определенную деятельность по отношению к объектам, которые запоминаются. Два понятия особенно важны - ориентировка и подкрепление.

Благодаря ориентировочным реакциям - и только благодаря им - происходит выделение определенных объектов или их свойств как предметов активности субъекта. Одни и те же объекты в условиях решения разных задач при применении различных способов деятельности вызывают неодинаковые системы ориентировки и соответствующую им динамику мозговых нервных процессов. Однако, сохранение следов этой динамики невозможно без подкрепления. В этой связи Зинченко выдвинул предположение, что целенаправленная деятельность создает условия для особой, специфически человеческой формы подкрепления. Когда поставленная задача оказывается решенной, а цель достигнутой, то сам факт достижения цели служит подкреплением для систем приведших к этому нервных процессов. Именно поэтому происходит отбор и закрепление временных нервных связей.

"Исследования С. Боброу и Г. Бауэра (S.A. Bobrow, G.H. Bower) показали, что непроизвольное запоминание после ориентирующей задачи, которая требовала обработки предложений до семантического уровня, оказалось существенно лучше, чем для тех же предложений, которые обрабатывались несемантически. В работе Х. Шульмана (H.G. Shulman, 1970) испытуемым предъявлялся для сканирования список слов. Цель сканирования определялась либо структурно (например, отбирать слова, содержащие букву "А"), либо семантически (например, слова, обозначающие животных). Оказалось, что непроизвольное запоминание слов было значительно лучше во втором случае в сравнении с первым"[3, с. 72]

В других подобных исследованиях было обнаружено двукратное превосходство семантического отбора в сравнении со структурным.

Также выделим важный фактор, повышающий эффективность запоминания - смысловая группировка. В исследовании Г. Мандлера (G. Mandler) испытуемым предъявлялись 52 карточки со словами. Их надо было разложить по смыслу на любое наиболее предпочтительное число категорий. Число устанавливаемых категорий варьировалось от 2 до 7. Оказалось, что чем с большим числом категорий работал испытуемый, тем лучше были результаты непроизвольного запоминания (коэффициенты корреляции от 0,70 до 0,95).

Ключевым является фактор приложенных умственных усилий. Чем их меньше при работе с вербальным материалом, тем хуже его смысловая группировка и как следствие этого- сохранение материала в памяти. Именно на этом принципе базируется креативный подход к обучению.

Очень выразительные данные о более высокой прочности непроизвольного запоминания, основывающегося на активной мыслительной деятельности по сравнению с обычным запоминанием, были получены в исследовании Г.К. Середы. Так в одном из его экспериментов объектом запоминания было стихотворение Ф.И. Тютчева “Вешние воды” дети в экспериментальном классе не получали установки на его заучивание. Они определяли общее настроение стихотворения, находили и называли те образы, в которых это настроение выражается наиболее концентрированно, определяли роль отдельных деталей с точки зрения выражения в них ведущий идеи стихотворения; специальная работа была направлена на анализ ритмико-интонационной структуры и глагольный динамики стиха. Внимание детей обращалась на то, что сам темп речи представляет собой своеобразную имитацию нарастающего движения вешних вод. Вся эта работа заняла два урока. В контрольном классе на одном уроке был проведен анализ-разбор стихотворения обычным способом, а на втором дети заучивали в стихотворение наизусть и вдобавок получали соответствующие домашнее задание и знали о предстоящей проверке на следующий день. Дети в экспериментальном классе о проверке не предупреждались. Вторая проверка была проведена через 6 месяцев.

Результаты первой проверки показали, что из 53 слов стихотворения дети экспериментального класса правильно воспроизвели в среднем 48,7 слова, а контрольного 47,4. Таким образом каких-либо заметных различий между результатами запоминания у детей экспериментального и контрольного класса в результате первой проверки не обнаружилось. Но совсем иная картина выступила при второй проверке. Через 6 месяцев соответствующие цифры правильно воспроизведенных слов составили 33,85 и 20,84 слова, а строк 5,21 и 2,20 соответственно.

В другом эксперименте П.И. Зинченко сравнивал продуктивность запоминания текста в трёх разных условиях: при инструкции на произвольное, запоминание при инструкции на понимание с использованием готового плана и при инструкции на составление собственного плана текста. Полученные результаты показали, что непроизвольное запоминание текста, опирающиеся на активную мыслительную деятельность, при непосредственном воспроизведении было равно по своей продуктивности произвольному запоминанию. Однако проверка сохранения данных через неделю выявила уже существенно иную картину - теперь воспроизведение непроизвольно запоминаемого текста оказалось в среднем в полтора раза лучше, чем воспроизведение текста, произвольно запоминающегося.

“Установка на запоминание может быть реализовано через углубленные смысловой анализ материала, когда перед взрослым человеком, специалистом в какой-нибудь области встаёт задача овладеть новыми знаниями на основе ознакомления с соответствующей литературой, он приступает к ее тщательному изучению, составляет конспекты, сопоставляет новые данные с уже известными и между собой, решает задачи требующие применения новых знаний. Судя по результатам ряда специальных исследований произвольное запоминание такого типа является в высшей степени эффективным. Но мнемическая установка может быть реализована и по-другому - “внешним” путём, то есть путем простого повышения произвольного внимания к воспринимаемому материалу и путем его многократного повторения” [4, с. 88]. В этом случае не происходит глубокого и всестороннего анализа материала - он обрабатывается лишь на самых поверхностных уровнях, но так как результаты поверхности теряются со временем быстрее, чем результаты глубокой обработки, то налицо все предпосылки для более прочного сохранения непроизвольного заполненного при глубоком анализе материала. В то же время такой “внешний” поверхностный обработки может быть вполне достаточно для удовлетворительного воспроизведения, если не требуется длительного сохранения материала. Ее недостаточность в полной мере обнаруживается лишь в условиях отсроченного воспроизведения, если человек реализует мнемическую установку чисто внешним путем, то это может оказывать отрицательное влияние на процессы при решении ориентирующей задачи, худшее сохранение материала.

Основной смысл полученных данных состоит в демонстрации лучшего сохранения в долговременной памяти результатов непроизвольного запоминания основанного на активный мыслительной деятельности по сравнению с чистым произвольным запоминанием. Подчеркну, что речь идёт именно о долговременной памяти, так как при непосредственном воспроизведении различия в продуктивности разных видов запоминания невелики.

Сохранение в памяти непроизвольно запоминаемого в результате активной мыслительной деятельности материала меньше подвержено отрицательному влиянию ослабления следов памяти с течением времени и ретроактивного торможения, чем сохранение произвольно запоминаемого материала.

1.3 Анализирующая система коры больших полушарий.

Анализирующая система коры является одним из важных механизмов запуска активационных процессов мозга, что позволяет ей регулировать уровень собственной активности. Чем выше требования предъявляемые средой к анализирующей системе, чем выше напряжение ее деятельности, тем при прочих равных выше уровень к корковой активации, вызываемой подключением активирующих систем коры и подкорки. Таким образом более тонкий и глубокий анализ сигналов должен вести к образованию нейронной системы, характеризующийся большим числом возбужденных элементов и более интенсивными синоптическими процессами. Важно подчеркнуть, что хотя активирующие системы мозга представляют собой системы общего, неспецифического действия, в результате их включения усиливаются определенные локальные процессы, связанные с анализом текущих сигналов и регуляции приспособительной деятельности адекватный в данных условиях.

Роль коры как запускающего механизма в работе активирующих структур мозга была показана во многих исследованиях и является общепризнанной. Эта система посылает командную импульсацию к аппаратам активации в соответствии со значимостью сигналов и со сложностью их анализа, таким образом регулируя возбуждение активирующей системы мозга. Анализирующая система обеспечивает необходимый тонус своей деятельностью, снижая его в одних условиях и повышая в других. Если в свете изложенных фактов рассмотреть применение в исследованиях памяти ориентирующих задач, то можно предположить, что усложненные задания, например ответы на более специфические вопросы, работа с более сложными фразами, опознание менее четких изображений, требуют более сложного анализа сигналов и поэтому должны осуществляться на более высоком уровне корковой активации. Отмечу, что существует взаимосвязь между сложностью когнитивных процессов и уровнем психофизиологической активации. Это обстоятельство должно иметь также решающее важное значение для лучшего сохранения в памяти результатов анализа, поскольку известно, что на фоне специфической активации значительно удлиняется и усиливается следовое повышение возбудимости нейронов и, следовательно, происходящие в них пластические изменения.

1.4 О полушарной асимметрии.

В ходе образовательного процесса выявляется односторонний эффект обратной связи, который связан с левым полушарием. Этот феномен был зафиксирован в экспериментах, связанных с оценкой временных интервалов, а также в исследованиях, где участникам предстояло выполнять задачи, требующие зрительно-пространственного восприятия. В таких случаях им необходимо было в уме составить сложную геометрическую форму из элементов, последовательно появляющихся в правом поле зрения, при этом информационный поток направлялся непосредственно в левое полушарие. На начальных этапах обучения наблюдалось, что различение интервалов между двумя последовательно отображаемыми полосами на экране или решение задач, связанных с пространственным восприятием, происходило более успешно при обработке информации в правом полушарии. Однако с течением времени и прохождением тренировок эта асимметрия уменьшается и даже меняет свое направление благодаря более глубокому умению левого полушария. Вероятно, такое изменение направления латерализации в ходе обучения связано с усилением роли речевых процессов в выполнении невербальных когнитивных задач вследствие их многократного повторения.

В ходе эволюционного развития человечества ключевым фактором, способствовавшим формированию речи, стало усовершенствование механизмов анализа последовательно воздействующих на организм раздражителей, способности различать короткие промежутки времени между элементами слова, а также возможность запоминания их в долговременной памяти в строгой последовательности. Улучшение способностей левого полушария мозга к детальному анализу последовательно приходящих звуков и зрительных образов из внешней среды было обусловлено работой механизмов обратной связи, которые формируются в процессе осознанного подкрепления. Развитие у человека уникальной формы подкрепления, основанной на его собственных выводах, и превращение его в существо, способное к саморефлексии, обладающее внутренней речью и интерпретационной корой, о которой ученые начали говорить после проведения инновационных исследований с участием людей с «расщепленным мозгом», стало значимым этапом в качественном совершенствовании психических процессов человека.

1.5 О феномене подкрепления.

На протяжении всей жизни, начиная с детства и заканчивая старостью, люди часто сталкиваются с оценочными выражениями, такими как «хорошо» и «ошибка». Эти слова или их символические эквиваленты широко применяются в психологических и психофизиологических лабораторных исследованиях для обратной связи. Когда используются такие стимулы, исследуемый получает оценку своей реакции от внешнего наблюдателя. Важно понимать, что информация, которую несет в себе такой стимул, является неполной, так как термин «ошибка» не дает четкого указания на суть допущенной ошибки в процессе выполнения когнитивной задачи. Также стоит учитывать, что негативная оценка, выраженная в этом слове, может вызывать у человека отрицательные эмоции из-за своей неопределенности и недостатка информации.

“Подобные оценочные формы, такие как «хорошо» и «ошибка», которые человек использует, по сути, аналогичны положительным и отрицательным подкреплениям, применяемым в обучении животных. Они могут быть легко сопоставлены с различными сигналами поощрения или наказания, которые используют для животных, например, пищей в качестве награды или электрическим шоком в качестве наказания” [5, c. 144].

Особое и критически важное для человека средство подкрепления представляет собой процесс интеллектуального вывода субъекта, будь то сознательный или нет. По крайней мере в его совершенной форме это явление, по всей вероятности, является уникальной чертой человека. В чем же заключается этот процесс? Субъект приходит к выводу о том, правильно ли была его произвольная реакция, сравнивая решение когнитивной задачи, которое он выбрал, с информацией, предоставленной в стимуле обратной связи, например, сопоставляя реальные отношения между образцом и тестируемым объектом или временными интервалами и так далее. В этих ситуациях подкреплением выступает не сама обратная связь, а вывод субъекта о правильности или неправильности своего действия, который он делает после сравнения своего поведения с информацией в этом стимуле. Здесь подкреплением является не оценка со стороны другого человека или компьютера, а именно самооценка субъекта, когда он оценивает свою активность на основе полученной дальней информации, и эта самооценка выступает корректирующим элементом в механизме обратной связи.

1.6 Роль нейромедиаторных систем головного мозга в процессах в процессах фиксации и хранения энграмм.

На сегодняшний день считается, что определенные вещества могут выполнять функцию нейромедиатора, если они обладают необходимыми свойствами. Они должны содержать определенные ферменты для синтеза и метаболизма в мозге, иметь способность высвобождаться под воздействием нервных импульсов, а также вызывать характерные изменения в постсинаптическом потенциале и ионной проницаемости даже при низких концентрациях. К числу таких нейромедиаторов относятся ацетилхолин, норадреналин, дофамин, серотонин, а также некоторые аминокислоты, включая ГАМК, глицин и другие.

“Роль любого нейромедиатора заключается в том, что он является внешним сигналом для возбуждения мембран, что запускает цепочку реакций, приводящих к локальным изменениям ионной проницаемости в хемосенситивной области постсинаптической мембраны. Поскольку ионный гомеостаз играет важную роль в регуляции процессов транскрипции и трансляции в нервной клетке, нейромедиатор можно также рассматривать как внутриклеточный химический сигнал” [6, c. 122]

Какие нейромедиаторы и как именно влияют на процессы формирования, консолидации и хранения информации в ЦНС?

Ацетилхолин и холинореактивные системы головного мозга ответственны за регистрацию и воспроизведение (реализацию) энграмм. R.B. Roberts и L. Stein полагают, что долговременное хранение следа памяти обеспечивается адренергическими системами и катехоламинами.

Другие исследователи выделяют главным нейромедиатором, влияющие на обучение именно серотонин.

Особое внимание обратим на ацетилхолин. Этот нейромедиатор замедляет чрезмерно быструю передачу нервных импульсов, что на бытовом уровне отражается противодействием гиперактивности и низкой концентрации внимания.

Искусственным путем ацетилхолин можно повысить (до допустимых значений) путем дыхательной гимнастики и холодного душа.

2. Реализация креативного подхода.

2.1 Основные положения

В данном разделе сосредоточимся на реализации креативного подхода в процессе преподавания. Сделать это предлагаю с помощью применения специальных образовательных методик, которые позволят активировать все нейрофизиологические и психологические процессы, описанные выше.

Все примеры будут приводиться в контексте освоения базовой программы средней школы.

Необходимое условие грамотного использования методик — это принцип усвоения и закрепления, который является механизмом “перехода” от краткосрочной памяти к долгосрочной.

Данные методики, при их грамотном использовании, помогут усвоить огромный объем информации и приобрести множество практических навыков. Однако, современная модель образования заточена под формат единоразовой демонстрации накопленных знаний при написании важных работ (самостоятельные и контрольные в школе, сессии в университете, государственные экзамены и олимпиады), процесс подготовки к которым занимает длительное время. Даже если абстрагироваться от образовательной составляющей, можно заметить, что любые знания и навыки, даже самые базовые, полезны только при их глубоком и долговременном закреплении. Для сохранения высокой эффективности креативного подхода все методики необходимо применять регулярно и своевременно, чтобы произошло закрепление.

Итак, методология креативного подхода позволит, во-первых, поднять мотивацию ученика, что само по себе критически важно, а, во-вторых, кратно повысит эффективность занятий.

Креативный подход (англ. create-создавать) заключается в создании самостоятельных образов и ассоциаций, раскрытии созидательного начала в ученике. Выше было описано, почему такой способ намного эффективнее, чем обычное обучение (зубрежка и многократные прорешивания заданий)

Для того, чтобы усвоить и закрепить информацию необходимо применять фантазию и аналитическое мышление. В рамках этого процесса у человека формируются новые, изначально очень прочные нейронные связи, из чего следует, что разрушить эту связь (что простыми словами означает забыть) намного тяжелее. Следствием является лучшее усвоение данных как краткосрочно, так и в долгосрочной перспективе.

Помимо повышения эффективности еще одним плюсом креативного подхода является то, что сам ученик будет сильнее заинтересован собственным обучением. Не буду углубляться в объяснение причин того, что всем людям, а тем более подросткам с развитой фантазией, интереснее проводить познавательные операции с помощью картинок, ассоциаций и жизненных ситуаций, а не текстом и цифрами, являющимися наборами символов. Эту часть креативного подхода можно отождествить с глобальным трендом последних лет в сфере образования - геймификацией обучения.

2.2. Теоретические концепты, необходимые для грамотного использования методологии.

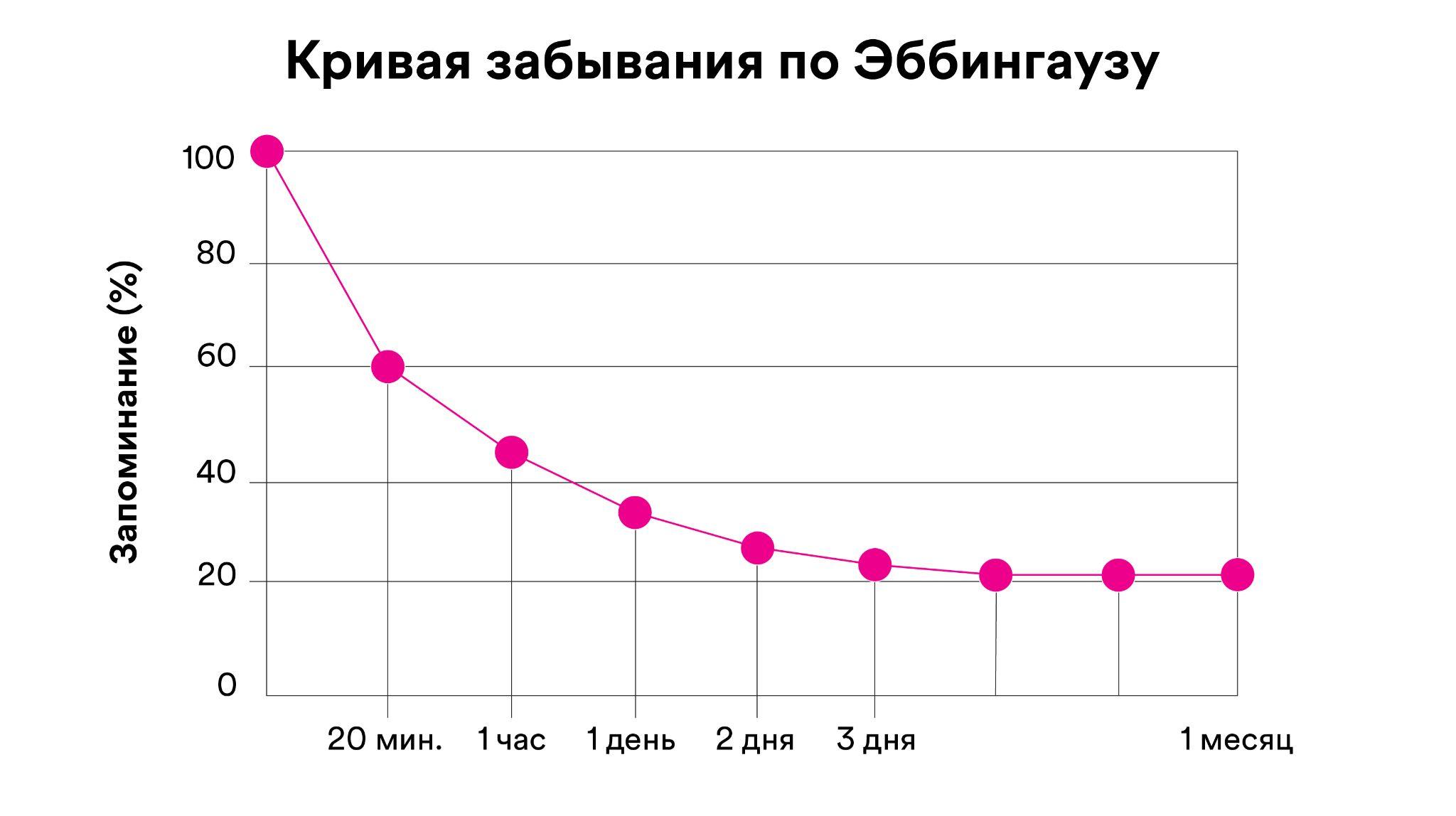

2.2.1 Кривая Эббингауза

Данный концепт отражает феномен забывания. Представленный график показывает, что после завершения обучения эффективность сохранения быстро снижается в течение первого часа, за ним следует фаза замедления, когда скорость убывания заметно уменьшается и, наконец, становится незначительной. Результаты экспериментов Эббингауза показали, что через 20 минут сохраняется 59,2% запомненного материала, через 1 час - 44,2%, через 9 часов - 35,8%, через 1 день - 33,7%, через 2 дня - 27,8%, через 3 дня - 25,4%, через 31 день - 21,1%.

Конечно, эти данные не стоит воспринимать как истину в последней инстанции, ведь у каждого человека память работает в индивидуальном порядке, но общую структуру процесса забывания кривая Эббингауза передает отлично.

Предотвратить такую ситуацию помогут регулярные и своевременные повторения, динамика которых соответствует значениям графика по оси абсцисс.

Рис. 1. Кривая эббингауза с отрицательной динамикой

Этот вариант кривой иллюстрирует ситуацию, когда ученик не делает своевременных повторений.

С помощью этой схемы мы обосновываем своевременность использования методик.

Из этого следует, что для наилучшего закрепления надо будет повторять новую информацию через 20 минут, 60 минут и 24 часа соответственно.

Но, понимая, что в реальных условиях далеко не всегда получится так часто повторять конкретную тему, предложу видоизменить последовательность: конец текущего занятия, домашнее задание и начало следующего урока.

2.2.2. Конус Дейла

Рис. 2. Конус Дейла

Конус Дейла результирует исследования и эксперименты американского психолога Эдгара Дейла, посвященные эффективности способов обучения.

Внимательно изучив содержание иллюстрации, Вы можете обратить внимание на то, что наиболее эффективными являются способы “Групповое обсуждение”, ” Выполнение практических заданий” и “Обучение других”.

Каждая из этих методик так или иначе отражает в себе креативный подход, ведь ученику будет необходимо произвести глубокий функциональный, лингвистический и семантический анализ.

Особенное внимание прошу обратить на наиболее эффективный способ - обучение других. Именно он лег в основу методики Свитч.

2.3 Методики.

Теперь более подробно рассмотрим каждую из методик реализации креативного подхода.

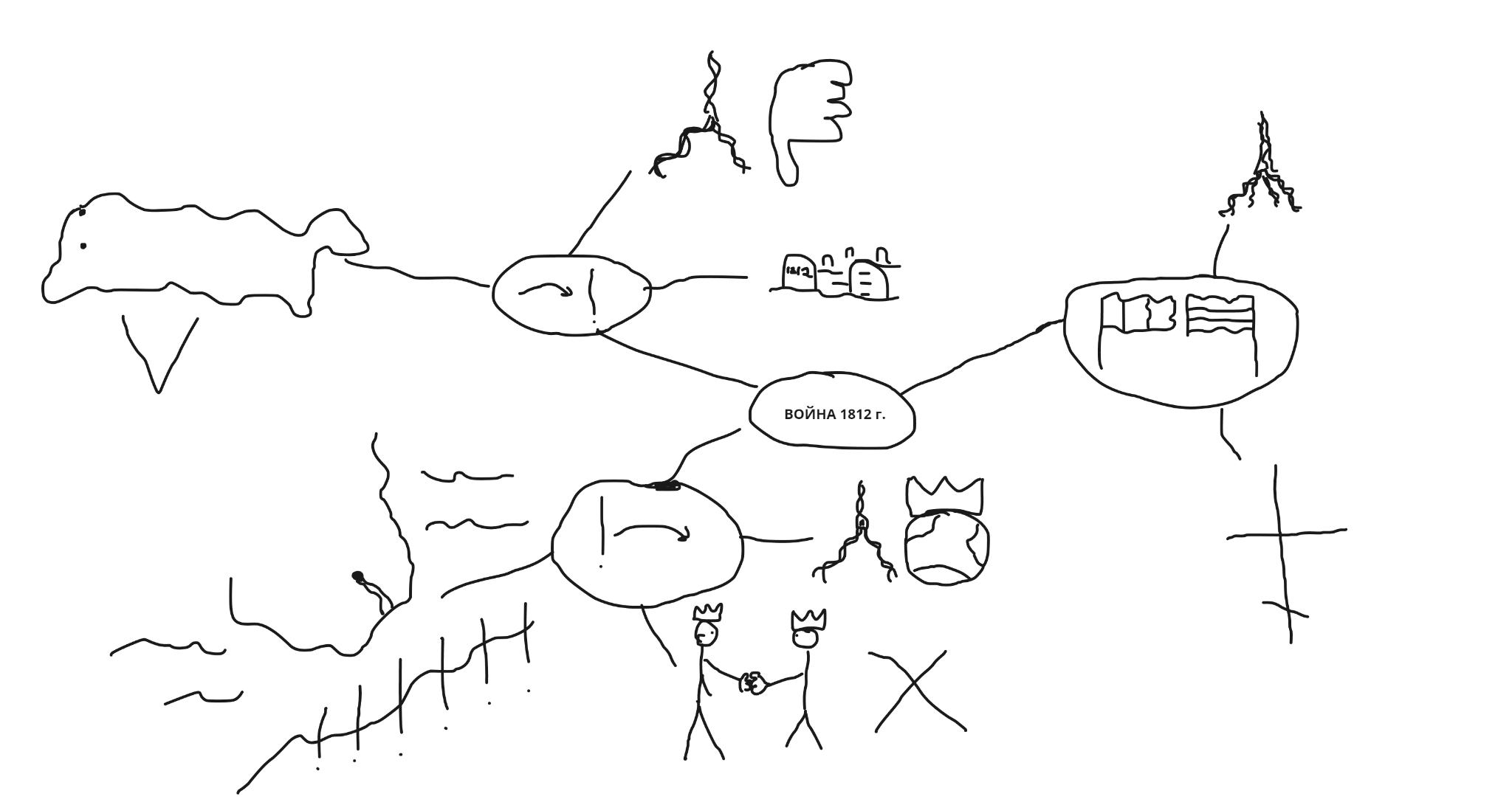

2.3.1 Класстер.

Данная методика представляет собой прямой аналог конспектов.

Ученику необходимо освоить одну конкретную тему. Используя Класстер, он в центре пространства пишет название темы, и обводит в кружок. Затем он выделяет основные смысловые подотрасли темы и проводит от кружка с названием темы линию к другому кружку - с рисунком, ассоциирующимся у ученика со словом, определяющим смысловой блок общей темы.

Затем каждый уровень разбивается на собственные составляющие, также обозначаемые рисунками. Использовать именно рисунки необходимо для стимуляции активной работы коры больших полушарий. Для того, чтобы понять как именно рисунком изобразить то или иное слово, ученику понадобится применить фантазию, подумать. Таким образом происходит и семантическое, и структурное закрепление информации.

Рис. 3. Пример класстера на тему “Война 1812 года”

В данном случае автор разбивает общую тему на следующие подпункты:

стороны конфликта (обозначены флагам), причины (восклицательный знак и стрелка) и итоги войны (стрелка и восклицательный знак).

В качестве ассоциации Франции представлена Эйфелева башня, для Российской империи - православный крест.

В качестве причин войны были выбраны желание Наполеона распространить свое влияние на весь мир, принципиальная невозможность договориться и несоблюдение Россией континентальной блокады Англии.

Итогами противостояния были выделены полный разгром армии Наполеона, сохранение целостности территорий Российской империи и огромное число погибших.

В конечном счете получаем схему, одного взгляда на которую в дальнейшем достаточно для воспроизведения основной информации по теме. Отмечу, что чем больше детализация самого класстера, тем глубже понимание необходимой для изучения темы.

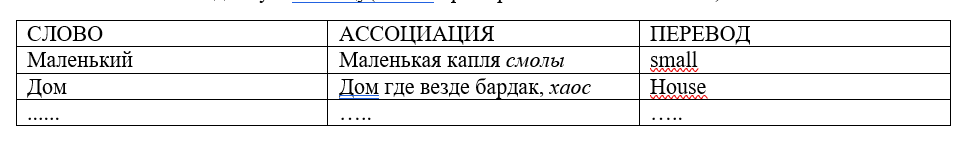

1.3.2. Мнемотехника.

По результатам измерений данный метод ускоряет запоминание слов, пар слов и терминов на семьдесят процентов. Такой результат достигается путем реализации фонетических и лингвистических механизмов закрепления ассоциации.

Рассмотрим реализацию данной методики на конкретном примере:

Ученику необходимо выучить слово small на уроке английского языка. С помощью данной методики, он сначала самостоятельно придумывает ассоциацию на основе созвучности, предположим, смола. Затем, используя основное положение креативного подхода к обучению, ребенок самостоятельно представляет и связывает визуальный образ маленькой капли смолы. Именно отложение этой картинки. позволит навсегда запомнить связку слов маленький - small.

Рис. 3. Использование мнемонической таблицы

Основным правилом является создание фонетической ассоциации на основе созвучности первых трех звуков. Эффективность данного метода, как и вероятность найти нужное слово, снижается с каждой новой буквой.

Возможности использования данного метода ограничены лишь фантазией человека, пользующегося им.

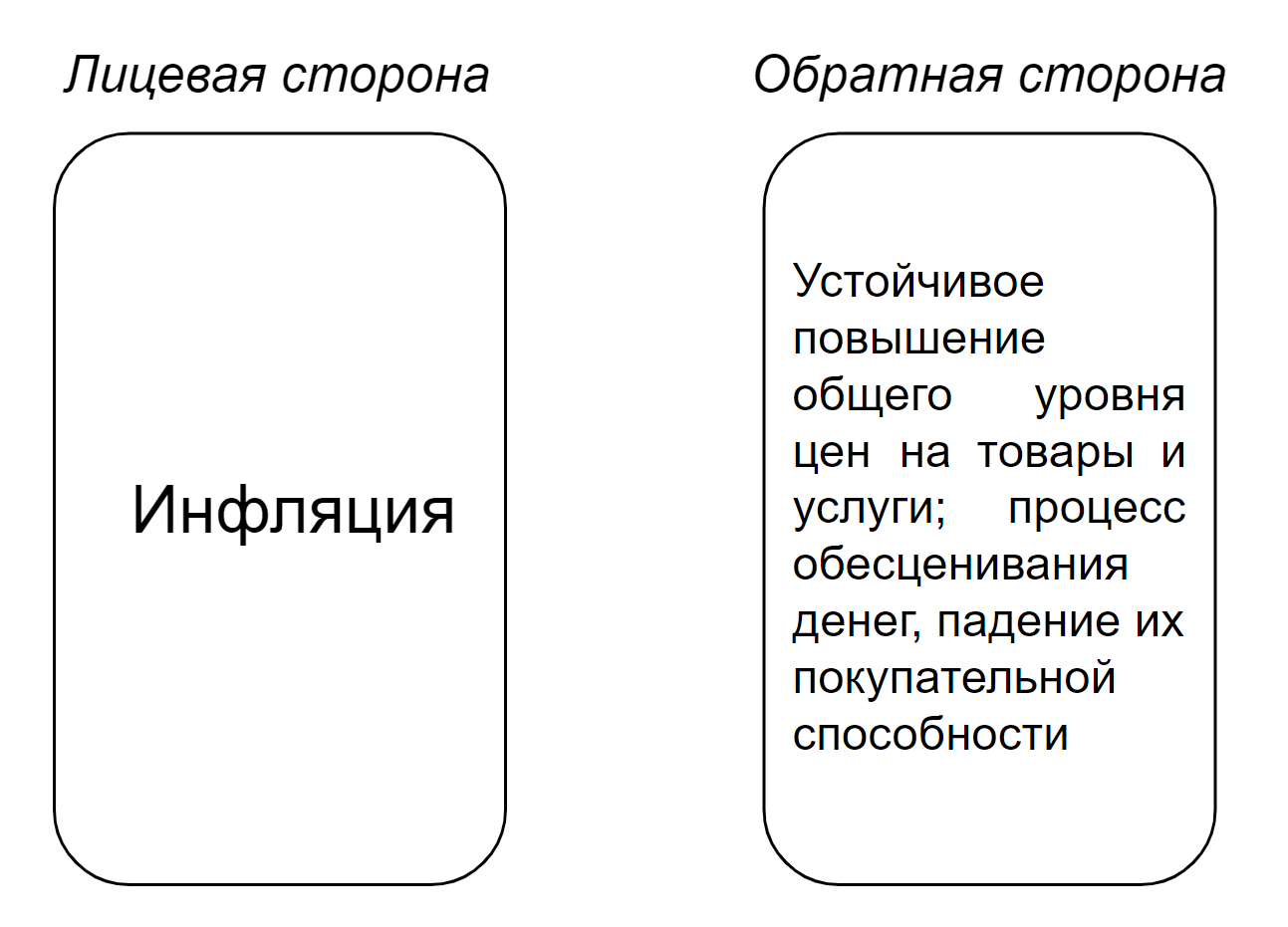

1.3.3. Карточки.

Карточка - ячейка для записи информации, которую можно использовать с двух сторон.

Рис. 2. Пример Карточки

Краткосрочное использование.

Ученик должен иметь возможность самостоятельно записывать на каждую из сторон карточки.

После того, как множество таких карточек было создано, начинается отработка новых заданий:

Ученик видит только лицевую сторону Карточки и должен самостоятельно сказать, что написано на обратной стороне. После этого он переворачивает карточку и сравнивает с тем, что там написано. В случае правильного ответа карточку надо сдвинуть в одну топку, в случае ошибки - в другую. После отработки всех карточек, часть из них окажется в стопке - неправильные.

В этот момент начинается следующий этап - всё то же самое, но только с теми карточками, которые были отложены в стопку с неправильными ответами.

И таких этапов может быть несколько. Их необходимо прорешивать до того момента, пока все карточки не будут правильно решены. Обычно это занимает не более трех раундов.

Долгосрочное использование.

Карточки после отработки должны оставаться в коллекции - доступ к ним должен быть всегда.

Также эту коллекцию можно дополнить новыми карточками в любое время.

То есть, чем больше вы занимаетесь с учеником, тем больше становится ваша коллекция карточек и тем больше вы можете с их помощью повторять.

Минимум раз в неделю нужно прорабатывать всю коллекцию.

Регулярное повторение обновляющейся коллекции карточек способствует предотвращению забывания по концепции Эббингауза.

2.3.4 Свитч

Данная методика заключается исключительно в уникальном формате взаимодействии преподавателя и ученика.

В рамках познавательного процесса ученик будет совершать ошибки, что очевидно и неизбежно. Преподаватель объясняет ученику все нюансы, устраняет пробел в знаниях/умениях и фиксирует, что именно вызвало затруднения. Последние 5~10 минут занятия участники процесса, по сути, меняются местами: ученик объясняет преподавателю именно те моменты, которые вызвали затруднения в течении урока.

Таким образом мы используем наиболее эффективный метод образования- обучение другого (см. Конус Дейла). За счет этого ученик гарантированно усвоит материалы, изначально сложные для него.

Эту методику мы применяем в конце текущего занятия. То есть нельзя попросить ученика объяснить Вам то, что вы разбирали неделю назад — это будет НЕ своевременно.

На Свитч уделяйте 5-10 минут, не больше, ведь у ребенка будет теряться концентрация, что нивелирует полезность методики.

2.3.5. Практикум

Спрашивать у ученика, всё ли он понял неэффективно. Вместо этого лучше дать ему тест (практикум) по только что пройденной теме.

При использовании данной методики критически важна своевременность, так как прорешивание заданий по теме можно воспринимать в качестве повторения в концепции Эббингауза.

Практикум можно использовать в любой момент занятия, но главное, чтобы задания были предложены по теме, которая была разобрана только что, либо несколько дней назад.

Также данная методика носит в себе психолого-педагогический характер, так как ее применение скажется на концентрации ученика на будущих занятиях, ведь он будет понимать, что его ждет тест, который будет оценен. Желание получить хорошую отметку и доказать самому себе, что тема понята хорошо - подсознательные мотивирующие факторы концентрации.

2.3.6. Летучка

Данный метод крайне эффективен для повышения навыка решения простых (и не только) заданий за счет создания стрессовой ситуации, в которой мозг по принципу гормезиса работает и запоминает лучше. Гормезис — стимулирующее действие умеренных доз стрессоров, стимуляция какой-либо системы организма внешними воздействиями, имеющими силу, недостаточную для проявления вредных факторов.

Суть данного метода проста - дать ученику относительно мало времени на относительно большое количество задач. Объем задач должен минимум на 50% превышать средний предполагаемый для такого промежутка времени. Также критически важным аспектом является наличие мотивации к написанию летучки настолько хорошо, насколько возможно, будь то оценка, либо что-то еще. С одним только условием сжатого времени необходимые биохимические процессы не активируются.

Оптимальное время написание летучки - 3-5 минут.

2.4. Вариации использования.

В завершении предлагаю три комбинации использования методик на реальном занятии.

- Летучка по задачам с прошлых занятий-Класстер на протяжении занятия-Практикум-Карточки (ДЗ);

- Практикум по прошлой теме-Класстер на протяжении занятия-Свитч;

- Карточки-Теоретическая часть-Практикум-Свитч.

Список литературы

- Ю.С. Бородкин, Ю.В. Зайцев. Нейрохимические и функциональные основы долговременной памяти - Ленинград: Медицина: Ленингр. отд-ние, 1982. - 215 с.

- Соколов Е.Н. Механизмы памяти, Изд-во “Наука”, 1969. - 224 с.

- Н.И. Чуприкова, А.Н. Шлычкова, В.В. Манджгаладзе Познавательная активность в системе процессов памяти, НИИ общ. и пед. психологии АПН СССР. - Москва: Педагогика, 1989. - 188 с.

- Оакли Б. Думай как математик, Альпина Паблишер, 2022. - 284 с.

- Костандов Э.А. Психофизиология сознания и бессознательного, Питер, 2004. - 166 с.

- Соколов Е.Н. Нейронные механизмы памяти и обучения, Изд-во “Наука”, 1981. - 180 с.