Введение

В период Советского Союза общежития были важным элементом жилищного строительства, играя ключевую роль в обеспечении временного и долгосрочного жилья для работников различных отраслей промышленности, образования и науки. Придерживаясь единого стиля, отражавшего идеологические принципы социализма и стремление к коллективизации общества, архитектор делал особый вклад в общественное развитие. Однако, в современном мире идеология изменилась, но потребность в такого типа постройках все еще остается. Города постоянно преобразуются под влиянием динамичного общества, архитекторы вынуждены искать новые подходы к проектированию жилья, особенно, социального, потому что оно играет куда более важную роль, чем частное. Два заметных тренда, ставших важными пунктами в картине современной архитектуры, — это дома-коммуны и дома "переходного типа". Концепция привлекает внимание талантливых архитекторов, стремящихся создать инновационные и комфортные общественные пространства, тем самым заявить о себе в профессиональной среде.

Архитектурный авангард вспыхнул в начале XX века, направленный на революцию в восприятии и создании архитектурных форм. Исходные толчки для этого направления были положены модернизмом, который предложил новые подходы к формам, материалам и функциям в архитектуре. Этот побег в сторону современности продолжился и стал фундаментом для нового поколения архитекторов. Если модернисты поддерживали идею современности, сохраняя при этом определенные переработки традиций, то бунтарское поколение, последовавшее за ними, отказалось и от этих традиций. Они высказывались в пользу радикального разрыва с прошлым и создания архитектурных форм, лишенных каких-либо явных отсылок к предшествующим стилям и традициям. Архитектурный авангард не только продолжил, но и усилил требование к радикальному изменению в замысле и форме архитектуры, подчеркивая свое непреклонное стремление к инновациям и современности.

Сегодня многие страны сталкиваются с проблемой нехватки социального жилья, особенно для низкодоходных групп населения. Это создает социальное напряжение и влияет на общественную стабильность. Существующие формы социального жилья не всегда соответствуют современным потребностям и стандартам комфорта.

С развитием технологий появляются новые возможности для создания более доступных форм социального жилья. Модульные и многоразовые конструкции позволяют быстро и дешево создавать жилые комплексы.

Дома-коммуны представляют собой интересную эволюцию жилых помещений, где индивидуальные пространства соединены общими зонами. Этот подход направлен на создание сбалансированных и гармоничных мест для проживания, где частные и общественные сферы переплетаются между собой.

В Советском Союзе существовало множество архитекторов, чьи проекты включали в себя дома коммуны. Некоторые из них внесли значительный вклад в архитектурное наследие.

Глава 1. Советские архитекторы социального жилья

1. Гинзбург Моисей Яковлевич

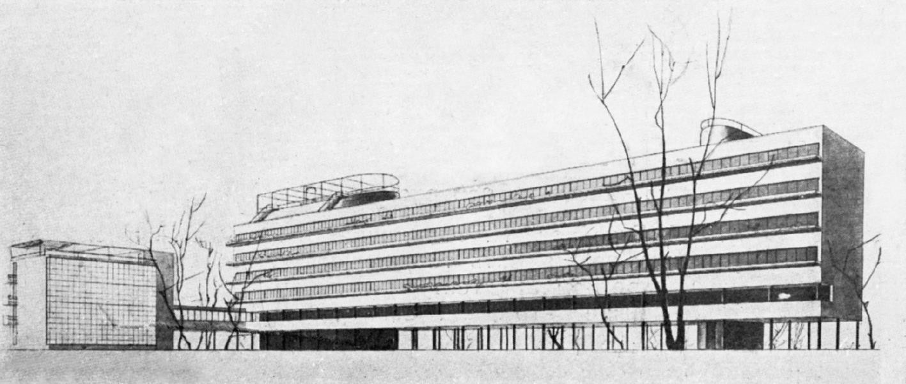

Гинзбург Моисей Яковлевич (1892-1946) создал, на мой взгляд, самый известный проект Дома-коммуны Наркомфина в Москве, хотя сам считал его домом переходного типа. Он был возведен в 1928 году и является одним из ярчайших примеров конструктивизма в советской архитектуре, он был частью амбициозного строительного плана, направленного на создание новых форм жилья, соответствующих новым социальным и идеологическим принципам. Ведь известно, что главная задача 1920-х годов была создание экономичного массового жилья, чем и занимался автор. Здание включает в себя квартиры для чиновников и общие пространства, такие как общественные залы, библиотека и кафетерий. Это замечательный пример геометрической строгости конструктивизма, главной идеей которого стала простота формы, использование прямых линий и геометрических фигур. Широкое использование стекла в фасадах здания создавало впечатление открытости и светопрозрачности. Это отражало принципы открытости и прозрачности советского общества.

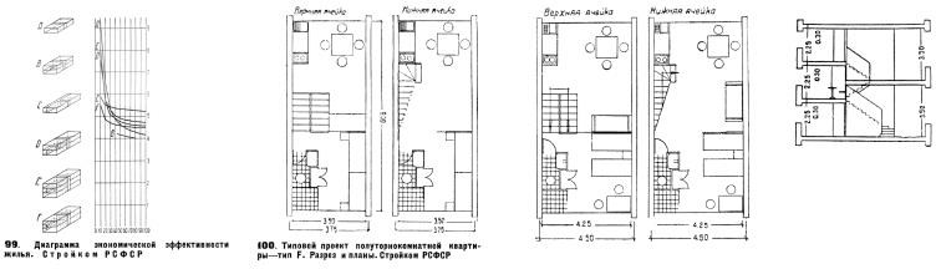

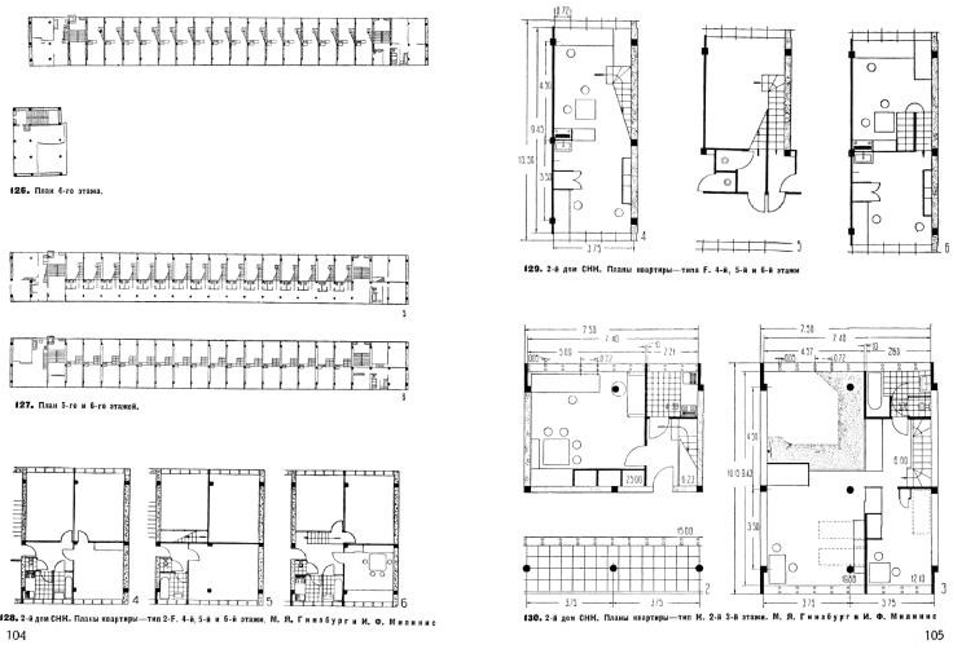

Квартиры в доме Наркомфина представляли собой модульные блоки, обеспечивая гибкость в планировке. Это позволяло адаптировать жилье под различные потребности жителей. Планировка квартир стремилась использовать пространство максимально эффективно. Внутренние пространства были максимально оптимизированы. В здании предусмотрены две лестничные клетки, каждая из которых ведет в общий коридор высотой всего 2,25 метра. Вдоль этого коридора размещены двери, организованные в пары: черная и белая, повторяющиеся через определенные интервалы. При входе через черную дверь открывается доступ в верхнюю часть дома. Пройдя через черную дверь, вы попадете в небольшую прихожую с дверью, ведущей в санузел. Поднявшись по внутренней лестнице на половину этажа вверх, вы окажетесь в двусветной гостиной с потолками высотой три с половиной метра. Большие окна гостиной выходят на запад, создавая хороший естественный свет. Поднимаясь по другой лестнице еще на половину этажа, вы попадете в спальню с высотой потолков 2,25 метра. Окна спальни ориентированы на восток и расположены прямо над общим коридором, прихожей с санузлом, а также входом в душевую комнату. При выборе белой двери, ведущей к соседям в нижнюю часть дома, представится возможность спуститься на целый этаж по лестнице, которая начинается в прихожей. Пространство соседей включает двусветную гостиную, которая точно соответствует нашей гостиной сверху по высоте потолков. Размещенная на том же уровне, соседская спальня находится под общим коридором. Даже коридор в доме Наркомфина мыслился как общественное пространство.

Таким образом, архитектор организовал размещение коридора между двумя спальнями, что позволило им сократить высоту этих помещений. Этот шаг снизил стоимость строительства, так как уменьшился объем используемого материала. На площади в 36 квадратных метрах архитекторы смогли создать двухкомнатную квартиру с раздельным санузлом и двусветной гостиной, увеличив при этом эффективность использования полезной площади.

Еще одной особенностей здания было создание общих кухонь, где жители могли готовить пищу вместе, что предоставляло возможность более рационального использования продуктов и оборудования, что способствовало экономии ресурсов и снижению затрат на каждого отдельного жильца. Это способствовало формированию общности, усиливая взаимодействие и обмен опытом между соседями. Также и наличие общественных столовых с подвигало обитателей участвовать в коллективных приемах пищи. Это не только укрепляло социальные связи, но и подчеркивало принципы совместного общения и единообразия.

Клубные помещения в доме предоставляли место для проведения различных социокультурных мероприятий, включая лекции, дискуссии, концерты и другие формы досуга, что по своей сути, создавало мини-общество, подготавливая к жизни за стенами квартиры.

Рисунок 1. Дом Наркомфина, проект. Из книги М.Я. Гинзбурга «Жилище». М., 1934. С. 81

Рисунок 2. Дом Наркомфина перед началом реставрации. Предоставлено Гинзбург Архитектс

Рисунок 3. Дом Наркомфина после реставрации мастерской «Гинзбург Архитектс»

в 2017- 2020 гг.

Рисунок 4. Расчеты эффективности использования жилого объема и планировки ячейки типа F. Из книги М.Я. Гинзбурга «Жилище». М., 1934. С. 77

Рисунок 5. Расчеты эффективности использования жилого объема и планировки ячейки типа F. Из книги М.Я. Гинзбурга «Жилище». М., 1934. С. 77

2. Голосов Илья Александрович

Дом Коллектива в Иваново. Архитектором этого проекта социалистического жилого комплекса был Илья Александрович Голосов (1883-1945), русский и советский архитектор, его стиль охватывал символический романтизм, конструктивизм и постконструктивизм.

Иваново можно с уверенностью назвать столицей конструктивизма в России. Удивительно, но здесь довольно много хорошо сохранившихся зданий, и нигде в стране нет такого обилия образцов конструктивистской архитектуры. Многие из этих зданий до сих пор используются по прямому назначению. К сожалению, большинство конструктивистских фабрик уже не функционируют, оставив свой вклад в промышленное наследие города. Однако в школе-Птице продолжают обучаться ученики, дом-Корабль и дом-Подкова служат жильем, а в Дворце Пионеров по-прежнему активно функционируют различные кружки и студии для школьников. Важно отметить, что эти здания не только исторически ценны, но и являются частью повседневной жизни города, продолжая служить своим первоначальным целям.

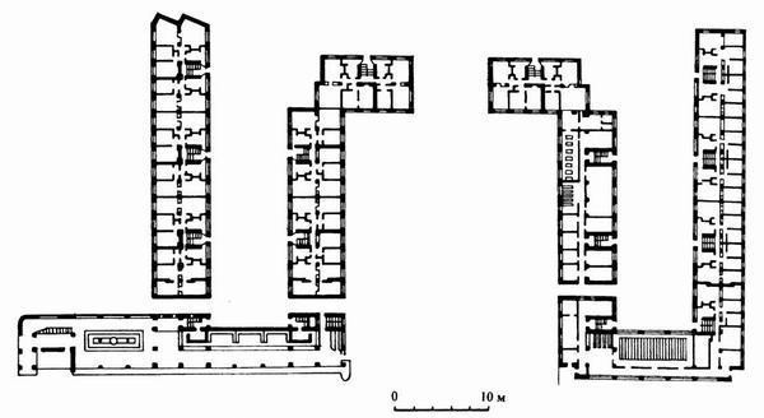

В 1928 году было принято решение о строительстве дома-коммуны (Дом Коллектива) в районе Рабочего посёлка. Из представленных на конкурс нескольких проектов был выбран проект И. А. Голосова, члена Общества Современных Архитекторов (ОСА). Изначально планировалось создать комплекс из нескольких 4-6 этажных зданий, объединенных переходами на втором этаже. Однако в конечном проекте было решено отказаться от переходов между зданиями. Вместо этого каждый дом был построен отдельно, а вместо коридорной системы общежития были спроектированы отдельные квартиры. Дом Коллектива был построен в 1929-1931 году, он предназначался для рабочих. Здание сочетало в себе инновационные материалы и конструктивистские принципы с традиционными формами, характерными для русского деревянного зодчества. Этот подход создает уникальное сочетание современности и культурной идентичности. Русская архитектурная авангардная традиция отражается в использовании декоративных элементов, вдохновленных фольклором и этнической символикой. Эти элементы придают зданию уникальный характер и создают связь с историческим контекстом. Горизонтальная композиция, характерная для конструктивизма, подчеркивала стремление к функциональности и простоте формы, как и у Гинзбурга, что присуще для советской архитектуры того времени. Дом был предназначен для рабочих, в комплекс входили жилые площади, столовая, ясли-сад, прачечная и помещение для проведения заседаний жильцов. Здания располагались вдоль улиц Красных Зорь, Мархлевского, Герцена и Калужской. Дворовая территория комплекса включала детские и спортивные площадки.

Наиболее захватывающие своей архитектурой являются два здания, которые представляют собой уникальные конструкции. Они выделяются своей необычной композицией: организованы в систему четырех четырехэтажных объемов, при этом каждый корпус состоит из двух таких объемов, повышающихся в головной части до пятого этажа. Торцы этих корпусов выглядят как широкие бетонные лоджии, изрядно пострадавшие от времени и воздействия погодных условий. Они оформлены выразительным бетонным козырьком пятого этажа. Эти два здания объединены попарно одноэтажными горизонтальными переходами, чьи стены частично сохраняют сплошное остекление.

Необычная композиционная структура "Дома коллектива" с ее динамичным ритмом объемов, контрастом между краснокирпичными гладкими поверхностями лоджий, выступающими козырьками плоских крыш и стеклянными полосами витрин, является воплощением конструктивистской оригинальности. Эта архитектурная нестандартность обязательно привлечет внимание ценителей стилевого разнообразия в советском строительстве.

Гуру в области советского домостроения описывают данное сооружение как превосходный образец жилищного строительства, который отлично сохранил иллюстрацию бытовой сущности "строителей коммунизма". Это здание, возводившееся в конце 20-х - начале 30-х годов прошлого века, воплощало утопическую идею создания многоквартирного социума, подобного социалистическому общежитию. Реализация задуманного жилищно-бытового комплекса "дома-коммуны", где главной концептуальной идеей было максимальное общественное использование бытовой среды, осуществлена в Рабочем посёлке, неподалеку от центра Иваново-Вознесенска.

Этот здание представляет собой многоквартирный дом, включающий 400 квартир. В настоящее время оно даже обладает статусом "памятника культурного наследия федерального значения".

Из первоначального плана довольно многое было реализовано. Во дворе дома есть стадион и детская площадка, которые функционируют до сих пор. Банно-прачечный комбинат тоже до сих пор можно увидеть посреди двора. Прачечная там работала ещё во времена перестройки, также как и детский сад. Аптека на углу крайнего правого дома по ул. Красных Зорь работает до сих пор.

Заключение

Дома-коммуны и дома "переходного типа" не просто предоставляют пространство для проживания, но и становятся средой для формирования более тесных соседских связях, в которых ценится обмен идеями и поддержка в различных жизненных этапах. В эпоху быстрого обновления и разнообразия потребностей общества, архитекторы обретают возможность создавать не просто здания, а уникальные, инновационные объекты, способствующие социальной интеграции индивида в общество и вдохновляющие на новые подходы к современному типу жилья. Дома-коммуны и дома "переходного типа" — это не просто здания, это креативные пространства, формирующие будущее как архитектуры, так и всего остального социума, создавая возможность впитывать опыт окружения постоянно. Они стали символом стремления к новому образа жизни в советском обществе, где традиции сочетались с современностью. Их архитектурные решения отражают баланс между инновацией и культурной идентичностью, что делает его значимым примером русской архитектурной авангарды в контексте социального жилья.

Рисунок 6. Дом-коллектива, 1950-1960 гг.

Рисунок 7. Дом-коллектива, современное состояние

Рисунок 8. Дом-коллектива, современное состояние

Рисунок 9. План типового этажа «Дом-коллектива»

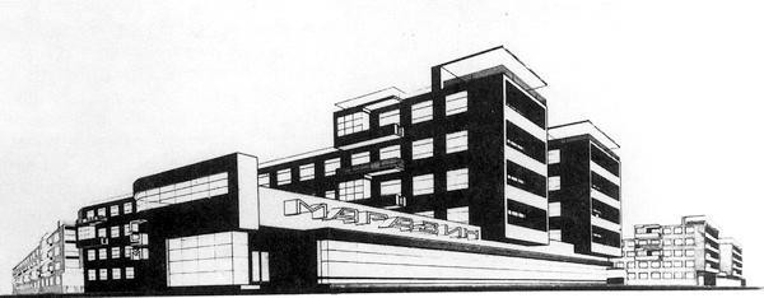

Рисунок 10. Проект

Список литературы

- Быстрова Т. Ю. Культурологическая интерпретация конструктивизма М. Я. Гинзбурга / Т. Ю. Быстрова // Известия Уральского федерального университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. — 2017.— Т. 23, № 3 (165). — С. 158-165

- Гинзбург Моисей Яковлевич // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / под ред. А. М. Прохоров — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969

- Маслова И. Дом-коммуна. Культурная революция. — М.: TATLIN, 2018

- Овсянникова Е., Васильев Н. Архитектура Дома Наркомфина вчера и сегодня. — М.: Музей современного искусства «Гараж», 2023

- Хан-Магомедов С. О. Илья Голосов. — М.: Архитектура-С, 2007

- Хан-Магомедов С. О. Моисей Гинзбург. — М.: Архитектура-С, 2007. — 136 с. — (Творцы авангарда)

- Хигер Р. Архитектор И. Голосов // Архитектура СССР—М.: Жургазобъединение, 1933. — № 1. — С. 22—23