Парки-памятники занимают особое место в системе культурного наследия, представляя собой сложный синтез природных и антропогенных компонентов, сформированных в конкретную историческую эпоху. Их ценность определяется многогранностью функций и смыслов, которые они аккумулируют на протяжении своего существования. Прежде всего, эти объекты выступают материальными свидетельствами развития ландшафтного искусства, наглядно демонстрируя эволюцию стилевых направлений от регулярных парков XVIII века до пейзажных ансамблей XIX столетия. Каждый такой парк является своеобразной "летописью", запечатлевшей не только художественные вкусы своей эпохи, но и важные исторические события, что особенно ярко проявляется в императорских резиденциях типа Царского Села или Петергофа.

Современные процессы урбанизации создают комплексные вызовы для сохранения исторических ландшафтов, которые в условиях стремительного развития городов оказываются под возрастающим антропогенным давлением. Особую остроту эта проблема приобретает в отношении парков-памятников, расположенных в границах мегаполисов или в непосредственной близости от них. Исторические ландшафты, формировавшиеся на протяжении столетий как целостные художественные и экологические системы, сегодня сталкиваются с рядом угроз, требующих научно обоснованных решений.

Ключевой проблемой является фрагментация исторических ландшафтных комплексов, вызванная территориальным расширением городов. Строительство транспортной инфраструктуры, жилых и коммерческих объектов зачастую приводит к нарушению исторических визуальных связей и утрате целостного восприятия парковых ансамблей. Ярким примером может служить ситуация, когда новые высотные доминанты нарушают исторически сложившиеся видовые перспективы, что особенно критично для регулярных парков, где каждая аллея и видовой луч были тщательно спроектированы.

Экологическое значение парков-памятников трудно переоценить. Эти территории, зачастую сохраняющие первоначальную планировку и видовой состав насаждений, представляют собой уникальные территории биоразнообразия в урбанизированной среде. Старовозрастные деревья, некоторые из которых являются современниками создания парков, формируют устойчивые экосистемы, играющие важную роль в регулировании городского микроклимата. Одновременно эти парки демонстрируют традиционные методы садово-паркового хозяйства, представляя собой живые музеи исторического природопользования.

Экологическая деградация представляет собой серьезный вызов. Увеличение рекреационной нагрузки, превышающей расчетные возможности исторических ландшафтов, приводит к уплотнению почвенного покрова, повреждению корневых систем старовозрастных деревьев и сокращению биоразнообразия. Проблема усугубляется изменением гидрологического режима территорий вследствие застройки водосборных площадей и нарушения естественных водотоков, что особенно критично для парков с системой прудов и каналов.

Социально-культурная роль таких объектов в современном обществе проявляется в их многофункциональности. С одной стороны, они продолжают выполнять свою первоначальную рекреационную функцию, оставаясь востребованными местами отдыха горожан. С другой - трансформируются в образовательные площадки, где через экскурсионные программы и информационные системы посетители знакомятся с историей и особенностями ландшафтной архитектуры. Важно отметить, что парки-памятники активно включаются в культурную жизнь, становясь местами проведения фестивалей, концертов и выставок под открытым небом, что способствует их адаптации к современным запросам без утраты исторической подлинности.

Однако растущие запросы городского населения на комфортную рекреационную среду порой вступают в противоречие с необходимостью сохранения аутентичности памятников садово-паркового искусства. Введение современной инфраструктуры (освещения, малых архитектурных форм, информационных систем) требует особого подхода, чтобы новые элементы органично вписывались в исторический контекст, не нарушая его художественной целостности.

Рекреационная функция исторических парков претерпевает значительные изменения в условиях современного городского планирования. Традиционные прогулочные зоны сегодня должны соответствовать новым стандартам комфорта и доступности, что требует тщательно продуманного внедрения элементов современной инфраструктуры. Размещение скамеек, указателей, систем освещения и других малых архитектурных форм должно осуществляться с учетом стилистических особенностей конкретного исторического периода. Особую сложность представляет организация зон тихого отдыха в условиях массового посещения парков, что требует грамотного функционального зонирования территории.

Однако современное существование парков-памятников сопряжено с рядом серьезных проблем. Процессы естественного старения насаждений и элементов инфраструктуры, усиливающаяся рекреационная нагрузка, необходимость введения современных сервисов – все это создает напряженность между требованиями сохранения аутентичности и адаптации к актуальным потребностям. Особую сложность представляет поиск баланса между музейной ценностью объекта и его общественной востребованностью, что требует разработки научно обоснованных подходов к приспособлению таких пространств.

Климатические изменения добавляют новые вызовы к традиционным проблемам сохранения. Учащение экстремальных погодных явлений, изменение температурного режима и характера осадков создают дополнительные риски для исторических насаждений, которые были сформированы в иных климатических условиях. Это требует пересмотра подходов к дендрологическому уходу и разработке адаптационных стратегий.

Таким образом, парки-памятники представляют собой сложные системы, в которых переплетаются историческая память, экологические процессы и современные социальные практики. Их сохранение и развитие требует комплексного междисциплинарного подхода, учитывающего как требования охраны культурного наследия, так и потребности динамично развивающейся городской среды. Особое значение в этом процессе приобретает разработка научно обоснованных принципов "мягкой" адаптации, позволяющей вводить современные функции, не нарушая исторической подлинности и экологического баланса этих уникальных объектов культурного наследия. Именно такой подход может обеспечить устойчивое существование этих уникальных объектов в условиях XXI века.

Рассматривая историческую эволюцию Отдельного парка, следует отметить его уникальное положение в системе царскосельских ансамблей. Отдельный парк, расположенный в юго-западной части Царского Села, был создан в первой половине XIX века в период расцвета пейзажного стиля в русском садово-парковом искусстве. В отличие от регулярных парков XVIII века, таких как Старый сад (регулярная часть Екатерининского парка) в Царском Селе, Отдельный парк воплощал идеи романтизма с его стремлением к естественности и живописности.

Название Отдельного парка отражает его уникальность: он создавался не как часть ансамбля императорских парков, а как самостоятельный объект. К середине XIX века, когда Александровский и Баболовский парки разрослись до границ города, территория между Павловской и Московской дорогами начала превращаться в единый ландшафт. Однако архивные данные не подтверждают существование единого проекта его планировки — парк формировался поэтапно [4].

Формирование парка связано с именем садового мастера Ф. Ф. Лямина и И. Пипера, работавших под руководством архитектора Адама Менеласа [1] – одного из ключевых создателей ансамблей Александровского парка. Ландшафтная планировка Отдельного парка отличалась продуманной асимметрией, извилистыми дорожками, чередованием открытых лужаек и плотных древесных массивов. С 1839 года они разбивали аллеи, высаживали липы, клёны, дубы, а также строили дороги, такие как Новопавловская (ныне Верхняя аллея) и «прогульная» вдоль Колонистского пруда. Осушение заболоченных лугов и включение сельхозугодий добавили парку разнообразия [4].

Гидротехника стала основой ландшафта: Павловский водовод и Колонистский пруд, созданный после объединения двух водоёмов, до сих пор формируют его «ось». Любопытно, что островок «Дубок» на водоводе и сегодня напоминает о инженерных решениях прошлого [4].

Отдельный парк изначально задумывался как часть обширной парковой системы, соединяющей императорские резиденции с окружающими лесами. В отличие от парадных парков (Екатерининского и Александровского), он выполнял более камерную функцию – служил местом уединенных прогулок и охоты, а также являлся первым общедоступным публичным парком [3, с. 147]. Его планировка органично связывалась с Баболовским парком и Фермским парком, образуя единый зеленый пояс вокруг Царского Села.

В XIX веке парк приобрел дополнительное значение благодаря строительству дач аристократии на прилегающих территориях. Это превратило его в переходную зону между официальной императорской резиденцией и частными владениями, что отразилось на его планировке – появились новые прогулочные маршруты, ведущие к живописным видовым точкам. Дачи и общественные здания вдоль шоссе стали последними штрихами в истории Отдельного парка [5], который, несмотря на отсутствие грандиозного замысла, остаётся живым свидетельством эпохи имперского садового искусства.

В 2001 году Отдельный парк, как и многие другие объекты, значимые для истории и культуры нашей страны, был внесён в Единый государственный реестр объектов культурного наследия со статусом федерального значения. Более того, парк относится к объектам всемирного наследия.

Однако, в отличие от центральных парков, его историческая структура сохранилась фрагментарно, что делает его ценным примером эволюции ландшафтного дизайна.

Среди наиболее значимых элементов парка:

- Древесные насаждения – вековые дубы, липы и клены, часть которых сохранилась с XIX века.

- Остатки исторической гидросистемы – пруд и водовод, ныне требующие восстановления.

- Малые архитектурные формы – утраченные и сохранившиеся мостики, ограды, характерные для эпохи романтизма.

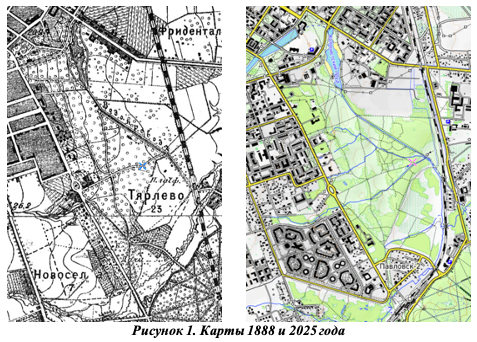

Сравнение карт XIX и XXI веков (Рис. 1) показывает сокращение территории парка из-за застройки, но при этом сохраняется его основная структура.

Такой богатый исторический контекст обуславливает особую ценность парка, однако его современное состояние вызывает серьезные опасения специалистов.

Отдельный парк – важный, но недооцененный элемент Царскосельского ансамбля, сочетающий историческую ценность и потенциал для современного использования. Его адаптация требует тщательного изучения архивных материалов и разработки научно обоснованной концепции ревитализации.

Сегодня парк представляет собой сложный комплекс сохранившихся и утраченных элементов исторического ландшафта. Анализ современного состояния позволяет выделить несколько ключевых аспектов:

1. Планировочная структура:

Основная схема дорожно-тропиночной сети XIX века сохранилась примерно на 60-70% территории. Центральные аллеи, спроектированные Ляминым, прослеживаются достаточно четко, однако периферийные тропы частично заросли или были перепланированы в советский период.

2. Древесно-кустарниковая растительность:

Дендрологический состав парка сохранил около 40% исторических насаждений. Особую ценность представляют:

- Дубовая аллея, расположенная в центральной части парка, от южной оконечности Колонистского пруда до линии Октябрьской железной дороги [2];

- Средне- и старовозрастной древостой (основной породный состав групп, рядов, аллей и солитеров: липа, дуб, лиственница, клен, береза, ясень) [2];

- Овальный партер на Белозерской площади: старовозрастные деревья (дуб, липа) в ландшафтных группах и одиночно [2];

- Тярлевская роща у пересечения Тярлевской дороги и Дубовой аллеи [2].

3. Гидрологическая система:

Состояние водных объектов вызывает наибольшую тревогу: дренажная и мелиоративная система плохо функционирует, что приводит к заболачиванию отдельных участков.

4. Малые архитектурные формы:

- Мосты гранитные через ручей (два), XIX в., нач. XX в., арх. Данини С.А [2];

- Историческая кованая ограда участка дачи Эбермана с воротами и калиткой, с геометрическим рисунком (вдоль Московского шоссе) [2];

- Мосты каменные (пять), сер. XIX в., нач. XX в., арх. Данини С.А. [2];

Анализ текущего состояния Отдельного парка выявляет комплекс взаимосвязанных проблем. Сохранение парков-памятников в современных условиях сталкивается с многослойным комплексом угроз, требующих системного научного подхода. Наиболее существенные вызовы можно классифицировать по четырем основным категориям, каждая из которых представляет серьезную опасность для целостности исторических ландшафтов.

Естественные процессы деградации оказывают постоянное воздействие на парковые комплексы. Особую тревогу вызывает возрастное усыхание древостоя, приводящее к невосполнимой утрате 3-5 исторических деревьев ежегодно. Этот процесс усугубляется эрозией почв на склоновых участках, где скорость деградации верхнего плодородного слоя достигает 2-3 см в год. Параллельно наблюдается активное зарастание луговых участков сорной растительностью, что приводит к утрате исторических видовых перспектив и изменению визуальных характеристик ландшафта.

Антропогенное воздействие приобретает все более агрессивные формы. Регулярные акты вандализма наносят непоправимый ущерб малым архитектурным формам и элементам благоустройства. Несанкционированные проезды автотранспорта вызывают разрушение исторического дорожно-тропиночного каркаса, а переуплотнение почвы в зонах массового посещения (достигающее 4,5 кг/см²) нарушает корневые системы ценных насаждений. Значительной проблемой остается загрязнение территории бытовым мусором, изменяющее не только эстетическое восприятие, но и химический состав почв.

Управленческие проблемы существенно ограничивают возможности эффективного сохранения парков. Отсутствие комплексной программы мониторинга состояния приводит к несвоевременному выявлению и устранению угроз. Хроническое недофинансирование консервационных мероприятий (в среднем на 30-40% ниже необходимого уровня) не позволяет проводить полноценные реставрационные работы. Особую сложность представляет неразрешенный конфликт между рекреационной и охранной функциями территории, требующий научно обоснованного регулирования потоков посетителей.

Климатические изменения создают новые, ранее не учитывавшиеся риски. Учащение засушливых периодов (на 25-30% за последнее десятилетие) особенно губительно для старовозрастных насаждений, адаптированных к другим гидрологическим условиям. Увеличение количества ураганных ветров (в 1,5 раза за 10 лет наблюдений) приводит к массовым ветровалам, повреждающим историческую планировочную структуру. Распространение новых видов вредителей создает дополнительную угрозу для древесных насаждений, не имеющих естественной защиты против агрессивных инвазивных видов.

Совокупное воздействие этих факторов создает синергетический эффект, значительно превышающий простую сумму отдельных угроз. Особую опасность представляет их взаимное усиление: так, климатические изменения усугубляют естественные процессы деградации, а антропогенное воздействие снижает устойчивость экосистем к климатическим колебаниям. Это требует разработки комплексных мер защиты, учитывающих взаимосвязь всех угроз и их кумулятивное воздействие на исторический ландшафт.

Текущее состояние парка требует незамедлительных мер по:

- Разработке и реализации программы дендрологической реабилитации;

- Восстановлению исторической гидросистемы;

- Внедрению системы мониторинга состояния объектов;

- Разграничению зон с различным режимом использования;

- Созданию эффективной системы охраны и обслуживания.

Особое внимание должно быть уделено научному обоснованию всех вмешательств, с обязательным проведением предварительных историко-культурных экспертиз. Современные технологии (ГИС-моделирование, дендрохронологический анализ, аэрофотосъемка) могут значительно повысить эффективность работ по сохранению этого уникального исторического ландшафта.

Наряду с объективными процессами деградации, значительное влияние на состояние парка оказывает несоответствие его инфраструктуры современным потребностям. Современные посетители сталкиваются с рядом существенных неудобств, существенно снижающих рекреационную ценность объекта культурного наследия. Технологическая отсталость проявляется в полном отсутствии Wi-Fi покрытия, что ограничивает возможности использования цифровых гидов и интерактивных карт, а также в недостатке современных информационных носителей - существующие указатели физически и морально устарели. Особое неудобство создает отсутствие зарядных станций для мобильных устройств, что снижает продолжительность комфортного пребывания в парке.

Острая нехватка базовых удобств выражается в катастрофически недостаточном количестве санитарных узлов (всего 2 стационарных туалета на всю территорию), отсутствии питьевых фонтанчиков и дефиците мест для отдыха. Наибольшие неудобства испытывают маломобильные посетители, для которых не предусмотрено специально оборудованных зон. Система освещения оставляет большую часть территории без вечерней подсветки, создавая проблемы безопасности, усугубляемые отсутствием видеонаблюдения и экстренной связи. Навигационные сложности включают противоречивую систему указателей, нечитаемые схемы и отсутствие тактильных карт для слабовидящих.

Конфликт между охранным статусом и рекреационными потребностями проявляется особенно остро при проведении массовых мероприятий: значительное вытаптывание газонов, повреждение корневых систем деревьев временными конструкциями, нарушение акустического комфорта. Коммерческая деятельность с установкой киосков и рекламных конструкций диссонирует с историческим обликом парка, а неорганизованная парковка коммерческого транспорта усугубляет ситуацию. Попытки внедрения спортивной инфраструктуры без должной интеграции в исторический ландшафт приводят к визуальному и функциональному дисбалансу.

Анализ последних лет выявил как неудачные, так и успешные примеры вмешательств в организацию парков-памятников. К первым относятся:

- установка пластиковых урн, быстро пришедших в негодность;

- асфальтирование исторических грунтовых дорожек, вызвавшее заболачивание прилегающих территорий;

- монтаж ярких информационных стендов, нарушивших колористику парка.

Положительный опыт включает:

- научную реставрацию каменного моста с применением традиционных технологий;

- создание "тихих зон" с ограниченным посещением;

- установку деревянных скамей в историческом стиле.

Для гармоничного развития инфраструктуры предлагается многоуровневая система сервисов с дифференциацией по зонам: от полного набора услуг у входов до полного отсутствия инфраструктуры в заповедных участках. Технологическая модернизация должна включать подземную прокладку коммуникаций, использование солнечных панелей и скрытых точек Wi-Fi. Гибкое зонирование территории предполагает:

- четкое функциональное разделение;

- временное изменение режима использования;

- сезонные ограничения для уязвимых участков.

Ключевым принципом должно стать создание "невидимой" инфраструктуры, основанной на:

- использовании традиционных материалов (чугун, дерево, природный камень);

- исторически достоверных формах;

- приглушенной цветовой гамме.

Решение требует комплексного подхода, сочетающего уважение к историческому наследию с разумной интеграцией современных сервисов, что позволит сохранить аутентичность парка, обеспечив при этом комфорт посетителей.

Проведенное исследование позволяет сделать ряд важных выводов. Отдельный парк в Царском Селе представляет собой объект культурного наследия, площадью около 100 га, сочетающий историческую ценность парка XIX века с потенциалом современного общественного пространства. Однако его сохранение и развитие сталкиваются с комплексом взаимосвязанных проблем - от естественных процессов деградации до антропогенных воздействий и несовершенства управленческих механизмов.

Особую сложность представляет поиск баланса между охранными требованиями и необходимостью адаптации к современным потребностям. Как показывает анализ, успешное решение этой задачи возможно только на основе научно обоснованного подхода, учитывающего:

- Принцип минимального вмешательства в историческую ткань памятника;

- Использование традиционных материалов и технологий при модернизации инфраструктуры;

- Внедрение "невидимых" технологических решений;

- Четкое функциональное зонирование территории;

- Разработку комплексной системы мониторинга состояния.

Опыт ведущих парков-памятников демонстрирует эффективность таких подходов, как сезонное регулирование нагрузки, цифровизация экскурсионных программ, создание многоуровневой системы сервисов. Важнейшим условием успеха является междисциплинарное сотрудничество историков, реставраторов, экологов и урбанистов.

Реализация предложенных мер позволит сохранить Отдельный парк как живой свидетель исторической эпохи, одновременно превратив его в комфортное и востребованное общественное пространство, отвечающее вызовам XXI века. Дальнейшие исследования в этом направлении могут быть посвящены разработке конкретных проектных решений и экономических моделей устойчивого развития исторических парков в условиях современной урбанизированной среды.

Список литературы

- Менелас Адам Адамович (1749-1834) // Царское Село и город Пушкин. [Электронный хронологический справочник]. – URL: https://carskoe-selo.spb.ru/object/2803924033?lc=ru (дата обращения: 14.05.2025)

- Распоряжение КГИОП «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Парк» от 06.06.2022 № 317-рп // Официальный интернет-портал правовой информации. – 2022

- Семенова Г.В. Царское Село: знакомое и незнакомое. Изд. 3-е, доп. – М.: Центрполиграф, 2018. – 672 с.

- Семенова, Г. В. Отдельный парк [Текст статьи] / Семенова, Г. В. // Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга. Исследования и материалы. — 1997. — № 4. — С. 111-131

- Семенова, Г. В. Отдельный парк [Текст статьи] / Семенова, Г. В. // Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга. Исследования и материалы. — 2005. — № 8. — С. 92-117