Нефтяная отрасль является ключевой составляющей мировой энергетической системы, обеспечивая значительную часть глобального энергопотребления. С ростом спроса на энергоресурсы и увеличения объёмов добычи нефти возникает необходимость в эффективных способах её транспортировки. Насосные станции выполняют важную роль в обеспечении бесперебойной транспортировки углеводородных ресурсов по магистральным трубопроводам, что делает их незаменимым элементом инфраструктуры нефтяной промышленности.

Насосные станции выполняют функцию поддержания и регулирования давления в трубопроводных системах, что позволяет транспортировать нефть на большие расстояния. Кроме того, насосные станции способствуют снижению эксплуатационных затрат и повышению эффективности транспортировки нефти. Их использование позволяет минимизировать потери при транспортировке и повысить общую производительность системы.

Современные насосные станции оснащены высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет значительно увеличить их производительность и надёжность. Анализ применяемых технологий помогает выявить их потенциал для дальнейшего развития отрасли. Внедрение инновационных решений, таких как автоматика и интеллектуальные средства управления, способствует улучшению эксплуатационных параметров НПС и снижению их воздействия на окружающую среду.

Экологическая безопасность является важным аспектом работы насосных станций. Современные технологии позволяют минимизировать выбросы углекислого газа и предотвратить утечки нефти, что снижает негативное воздействие на окружающую среду.

С переходом на альтернативные источники энергии появляются новые перспективы для насосных станций. Их модернизация и адаптация к использованию возобновляемых источников энергии становятся актуальными задачами. Интеграция НПС с системами солнечной и ветровой энергетики открывает перспективы для повышения их энергоэффективности и понижению углеродного следа, что соответствует требованиям устойчивого развития.

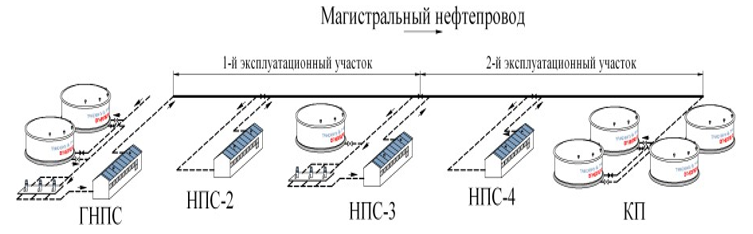

Магистральный нефтепровод представляет собой единую технологическую систему, предназначенную для транспортировки нефти от точек приема до конечных потребителей.

Схема сооружений магистрального нефтепровода показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема сооружений магистрального нефтепровода

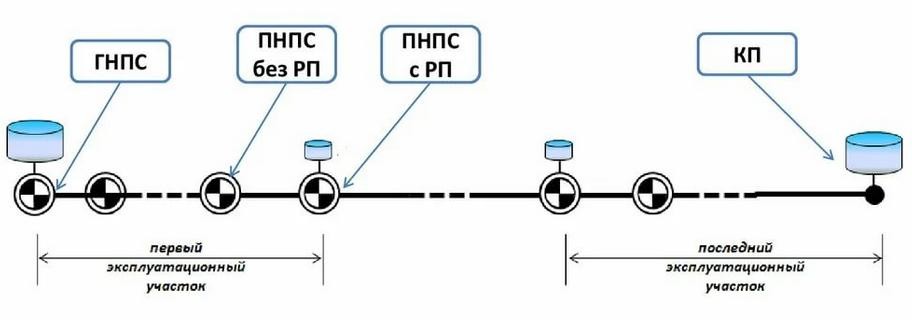

Нефтеперекачивающая станция (НПС) — это специализированный комплекс, выполняющий функции приема, хранения, учета и перекачки сырья. В его состав входят здания и оборудование, обеспечивающие безопасность и бесперебойность работы. Схема НПС представлена на рисунке 2.

Типы НПС на магистральных нефтепроводах:

- Головные станции (ГНПС): принимают нефть с участков подготовки и закачивают ее в магистраль; оснащены резервуарными парками, которые служат буферной зоной между промыслами и трубопроводом, аварийным хранилищем при ЧС на магистрали или добывающих объектах.

- Промежуточные станции (ПНПС): компенсируют энергетические потери, возникающие при транспортировке нефти; располагаются каждые 100–150 км трассы; оборудованы системами сглаживания волн давления (ССВД) для защиты от гидроударов.

- ГНПС эксплуатационных участков: каждый сегмент автономен: соединен резервуарными парками и может работать за счет запасов нефти; делят магистраль на сегменты длиной 400–600 км для упрощения управления перекачкой; локализации гидравлических ударов в пределах одного участка.

Особенности структуры магистралей:

Эксплуатационные участки (400–600 км) формируются из 3–5 технологических сегментов.

Такое разделение оптимизирует логистику и повышает устойчивость системы к авариям.

Рисунок 2. НПС на трассе магистрального нефтепровода

Схема прохождения нефти по эксплуатационному участку нефтепровода представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема прохождения нефти по эксплуатационному участку современного нефтепровода:

I - с промыслов; II - в следующий эксплуатационный участок; ГНС - головная нефтеперекачивающая станция; ПНС - промежуточная нефтеперекачивающая станция.

Расчет НПС

Для понимания работы НПС рассмотрим ключевые параметры их проектирования.

Определяем диаметр магистрального нефтепровода и рабочее давление по массовой производительности:

Q=48,3 млн. т. /год, тогда Рраб=5,3-5,9 МПа, D=1220 мм. [1]

Определяем расчетную температуру нефти в трубопроводе:

Расчетная температура зависит от условий перекачки.

Если НПС работает с нефтью постоянного состава, расчетная температура принимается равной минимальной температуре транспортируемой жидкости в трубопроводе. Для подземных трубопроводов (глубина заложения — 0,8 м) эта величина соответствует минимальной температуре грунта на указанной глубине. Для станции, перекачивающей нефть неизменного состава в зависимости от: географического района расположения НПС, глубины прокладки трубопровода. Расчетная и максимальная температура будут равны соответственно 1,5 и 12,25.

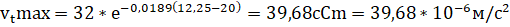

Определяем вязкость жидкости (нефти) при расчетной и максимальной температуре:

(1)

где νt – вязкость при расчетной температуре t, сСт;

t – расчетная температура, оС;

t – температура для которой известна вязкость жидкости, оС;

U – коэффициент крутизны вискограммы

U определяется по двум известным значениям вязкости ν1 и ν2 при температурах t1 и t2.

(2)

где ν1, ν2 – известные вязкости жидкости при известных температурах t1 и t2, [сСт];

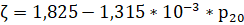

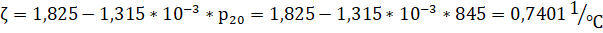

Определяем плотность при расчетной и максимальной температурах:

(3)

где ρt – плотность при расчетной температуре t, кг/м3;

ρ20 – плотность жидкости при температуре 20°С, кг/м3;

ζ – температурная поправка.

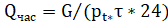

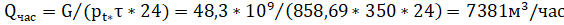

Расчет часовой подачи станции:

Определим требуемую подачу. Для магистральных нефтепроводов подача указывается в млн. тоннах в год. На ее основе находится расчетная часовая

(4)

где G – производительность станции, т/год;

24 – число часов в сутках,

ρt – расчетная плотность жидкости, кг/м3;

τ – количество рабочих дней станции.

τ – количество рабочих дней станции в году принимаем равное 350. Новый [РД 153-39.4-113-01]

Расчет максимальной часовой подачи станции:

(5)

где Кп - коэффициент, учитывающий резерв пропускной способности нефтепровода (подачи НС) на случай перераспределения потоков в системе нефтепроводов в процессе ее эксплуатации. Для нашего трубопровода принимаем Кп = 1,07 [3];

Проведем полный гидродинамический расчет трубопровода при Qmax и Qраб. При Qmax: определяем скорость потока: [4, стр.47, формула 3.13]

(6)

где υ - скорость течения жидкости, [м/с]

Qmaxсек – расчетная максимальная секундная подача станции, [м3/сек];

Dвн – внутренний диаметр трубопровода, [м].

(7)

где Dн – наружный диаметр трубопровода, [мм];

δ - толщина стенки трубопровода, [мм].

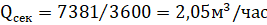

Режим течения жидкости в нефтепроводе:

(8)

где Qmaxсек – расчетная максимальная секундная подача станции, [м3/сек];

Dвн – внутренний диаметр трубопровода, [м];

νt – вязкость при расчетной температуре t, [Ст].

Определяем граничные значение числа Рейнольдса:

(9)

где Dвн – внутренний диаметр трубопровода, [мм];

e – абсолютная шероховатость трубопровода, принимается по ВНТП-2-86, e = (0,1÷0,2) мм.

(10)

Режим течения – турбулентный (зона Блазиуса) так как 2320 <Re <ReI

2320 < 65941 < 119800

Тогда

(11)

где λ – коэффициент гидравлического сопротивления.

;

;

Потери напора на трение в нефтепроводе:

Определяем потери напора на трение в нефтепроводе по формуле Дарси-Вейсбаха

(12)

где hl – потери напора на трение в нефтепроводе, [м];

λ – коэффициент гидравлического сопротивления;

Dвн – внутренний диаметр трубопровода, [м];

L – длинна трубопровода, [м];

υ – скорость течения жидкости, [м/с]

g – ускорение свободного падения, [м/с2].

Определяем полные потери напора в трубопроводе:

(13)

где Hп – полные потери напора в трубопроводе, [м];

hl – потери напора на трение в нефтепроводе, [м];

ΔZ – разность геодезических отметок конца нагнетательного и начала всасывающего трубопроводов, [м];

Hк – потери напора в технологических объектах, следующих после нагнетательного трубопровода станции, принимаем Hк=30м.

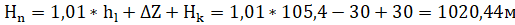

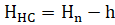

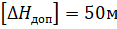

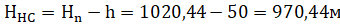

Определяем требуемый напор станции: [1, стр. 9 формула 3]

(14)

где Hп – полные потери в нефтепроводе, [м];

h – подпор насосов станции, ориентировочно равный  , [м];

, [м];

Требуемый напор станции с учетом, по ВНТП 2-86, внутристанционных потерь равных hвн = 15м.

Аналогично полный гидродинамический расчет ведем для Qраб:

Таблица 1.

Гидродинамический расчет для Qраб

| V, ì/ñ | hl, ì | Hï, ì | Ííñ, ì | H’íñ, ì |

| 2,61 | 1008,4 | 1030,6 | 980 | 990 |

В ходе проведенного исследования были рассмотрены общие сведения насосных станций нефти, включая схемы сооружения магистрального нефтепровода и схемы прохождения нефти по эксплуатационному участку современного нефтепровода, а также был произведен расчет нефтеперекачивающей станции.

Насосные станции нефти играют важную роль в обеспечении стабильной работы нефтяной отрасли, так же является важным элементом инфраструктуры транспортировки сырья. Их значение заключается в поддержании давления в трубопроводах и обеспечения бесперебойной подачи нефти. Помимо этого, внедрение инновационных решений позволяет значительно оптимизировать процессы транспортировки и снизить эксплуатационные расходы.

Применение современных технологий, таких как автоматизация и интеллектуальные системы управления, существенно повышает надежность и производительность насосных станций. Это способствует снижению рисков аварий и углеродного следа, а также позволяют внедрять насосные станции с альтернативными источниками энергии, что делает их более устойчивыми к изменениям в энергетическом секторе и помогают достичь экологических целей.

Список литературы

- Бреслер Л. Х., Хайрутдинов И. И., Дудкин В. Д. Факторы риска при транспортировке углеводов // Международная научная конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НИЗКОУГЛЕРОДНОГО РАЗВИТИЯ: ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ». — Казань, [б. г.]. — С. 103-104

- Галиев А.Б., Закирова Г.Р. Экономическая оценка применения противотурбулентных присадок при транспортировке нефти и нефтепродуктов // Российский экономический вестник. — 2020. — Т. 3, №3. — С. 24-25

- Гасанов Р.А. Анализ текущего состояния разработки и системы сбора, подготовки нефти Западно-Тугровского месторождения // [б. м.]. — [б. г.]. — [б. и.]

- Гуляев Г. Ю. НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ: сборник статей IV Международной научно-практической конференции. — Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2022. — 322 с.

- Кахоров Р. А. Исследование и оптимизация динамических процессов в электроприводных системах насосных станций: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. — Санкт-Петербург, 2019. — [б. с.]

- Курбанназарова М. Ш. Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ // Научный журнал Наука и мировоззрение. — [б. г.]. — [б. м.]. — [б. и.]

- Масловский В. В. Формирование свойств надежности элементов транспортных трубопроводных энергетических систем и региональной экологической безопасности при их производстве и ремонте / В. В. Масловский. — Харьков: ХНАГХ, 2009. — 254 с.

- Наука. Технология. Производство – 2019: материалы Международной научно-технической конференции, посвященной 100-летию Республики Башкортостан / редкол.: Н.Г. Евдокимова и др. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2019. – 387 с.

- Павлюченко А. С., Григоренко Н. И. Современные тенденции в проектировании насосных станций для закачки стоков в пласт // Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. — 2020. — Выпуск 2020-5(145). — С. 59-60

- Ресурсосберегающие технологии в контроле, управлении качеством и безопасностью: сборник научных трудов XIII Международной конференции студентов, аспирантов, молодых ученых «Ресурсоэффективные системы в управлении и контроле: взгляд в будущее» / Томский политехнический университет. — Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2024. — 302 с.

- Савельева Н.Н. Совершенствование технологического оборудования системы сбора и подготовки скважинной продукции // Современные наукоемкие технологии. — 2019. — №2. — С. 138-139

- Насосная станция магистрального нефтепровода [Электронный ресурс]. — URL: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=898476. (дата обращения 05.05.25)