Прогнозирование социально-экономического развития региона — это важный инструмент для управления ресурсами, планирования инвестиций и реализации стратегических целей. Оно позволяет предвидеть изменения в экономике, социальной сфере, демографии и других ключевых аспектах жизни региона. В ряду наиболее важных функций прогнозирования определение приоритетов развития, выявление ключевых отраслей, которые могут стать драйверами роста, а также минимизация рисков и предвиденье кризисов.

Вместе с тем, наряду с значимой ролью прогнозирования в развитии территорий, в настоящее время можно выделить некоторую совокупность проблем, решение которых смогло бы существенно повысить его эффективность.

В частности, данная процедура характеризуется недостатком данных, сложностью их получения. Регионы часто сталкиваются с проблемой отсутствия качественных и актуальных данных, что затрудняет построение точных моделей. Более того, тотальная цифровизация, интенсивные изменения правового регулирования, социально-экономическая и политическая нестабильность заставляют органы власти менять модели развития экономики, что соответственно порождает новые явления, которые не имеют известных статистических данных за прошлые периоды.

Экономические кризисы, пандемии, природные катаклизмы и другие непредвиденные события могут кардинально изменить траекторию развития региона, что соответственно требует перестройки методов прогнозирования и формирования новой модели прогноза.

В регионах, где присутствует активная миграция населения в качестве проблемы можно назвать сложность учета человеческого фактора. Поскольку миграция, изменение демографической структуры, социальные настроения связаны с субъективными ожиданиями и различающимся поведением человека, данные факторы также можно отнести к снижающим эффективность прогнозирования и существенно усложняющим данный процесс в силу необходимости разработки методологии учета данных явлений.

Еще одной проблемой, снижающей точность прогнозирования является политическая нестабильность. Изменения в законодательстве, смена власти или международные конфликты могут повлиять на экономику региона. В качестве примера можно привести сегодняшнее положение дел, когда территории оказались под широким спектром санкция, существенно изменивших логистику, экономические каналы взаимодействий.

Более того, региональное прогнозирование всегда находится в фарватере федерального. Зависимость процедуры социально-экономического прогнозирования региона от федерального прогнозирования является значительной, поскольку регионы являются частью единой экономической системы страны. Федеральное прогнозирование задает общие рамки и ориентиры, которые влияют на региональные процессы. Федеральное прогнозирование формирует макроэкономические и социальные тренды, которые напрямую влияют на регионы.

Институциональные рамки осуществления прогнозирования социально-экономического развития территорий выражаются в правовом регулировании, бюджетных прогнозах, макроэкономических показателях, которые являются основой для территориального прогнозирования.

В частности, федеральные трансферты и субсидии составляют значительную часть бюджетов многих регионов. Изменения в объеме или условиях их предоставления могут существенно повлиять на региональные программы.

В то же время, федеральные инфраструктурные проекты (например, строительство дорог, мостов, аэропортов) стимулируют развитие регионов, где они реализуются.

Вместе с тем, макроэкономические условия, заданные на федеральном уровне, влияют на инвестиционную привлекательность регионов.

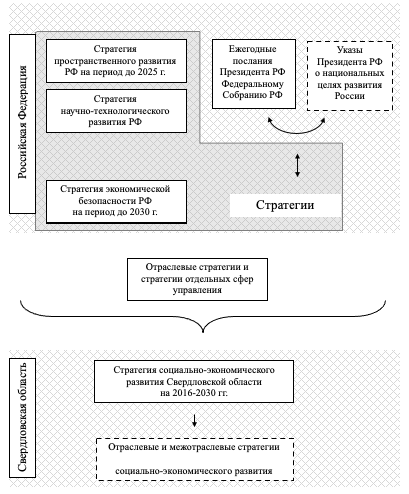

Следует отметить, что сформированная в настоящее время процедура стратегического планирования, предусмотренная Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172‑ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» предусмотрела взаимоувязку стратегических документов федерального и регионального уровня. Приведем в виде схемы взаимосвязь стратегических документов между собой в разрезе уровней власти (рисунок 1).

Документы, относящиеся к документам стратегического с позиции законодательства

Документы, нормативно не относящиеся к документам стратегического планирования, но являющиеся таковыми по своему содержанию

Рисунок 1. Взаимосвязь Указов Президента РФ о национальных целях развития России с документами стратегического планирования, разрабатываемыми в рамках целеполагания, в разрезе уровней власти

Действующие стратегические документы каскадируют свои цели и задачи на региональный и местный уровни.

Материалы, представленные на рисунке 1 отражают отсутствие жесткой иерархической связи актов, разрабатываемых и принимаемым в рамках целеполагания, на федеральном уровне, обусловленной взаимозависимостью основных категорий документов.

Таким образом, законодатель предусмотрел возможность региональных властей учитывать в процессах стратегического планирования, базирующихся на прогнозировании, специфику территории, которая формируется под воздействие социально-экономических, демографических и политических факторов.

Стоит отметить, что в современных условиях, характеризующихся существенной региональной дифференциацией социального, экономического, культурного и других аспектов общественных отношений, важнейшим вопросом является необходимость учета территориальных особенностей как в методологии прогнозирования, так и в стратегическом планировании, базирующемся на нем.

Список литературы

- Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172‑ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»