Екатеринбургский регион (ДЦС-2) является одним из пяти регионов Свердловской железной дороги. В нем преобладают предприятия машиностроения и горно-металлургического комплекса.

Эксплуатационная длина региона составляет 1 904,4 км. Средняя длина перегона – 19 км.

Всего в состав ДЦС-2 входит 98 станции, из которых сортировочных – 1, участковых – 10, промежуточных – 65, пассажирских – 1, грузовых – 21; внеклассных – 3, 1 класса – 12, 2 класса – 7, 3 класса – 14, 4 класса – 33 и 5 класса – 33.

Екатеринбургский железнодорожный узел имеет два обхода: северный через станции Аппаратную, Екатеринбург-Товарный и Шувакиш и южный через станцию Седельниково.

В Екатеринбургском регионе имеется единственная на сети Свердловской железной дороге станция стыкования различных видов тяги: постоянного со стороны Екатеринбурга и Кузино, переменного со стороны Казани – станция Дружинино. Также расположена одна из крупнейших в России сортировочных станции – Екатеринбург-Сортировочный.

В 7 км от станции Аппаратная находится транспортно-логистический мультимодальный центр «Уральский» с высокотехнологичной железной и терминально-складской инфраструктурой. Географическое расположение «Сухого порта» дает возможность обеспечить перевозки по международному транспортному коридору «Север – Юг».

В состав Екатеринбургского узла входят станции: Полевской, Мраморская, Сысерть, Керамик, Уктус, Шараташ, Аппаратная, Восточная, Звезда, Гипсовая, Шувакиш, Екатеринбург Пассажирский, Екатеринбург Сортировочный. Станции распределяют работу между собой и передают вагонопотоки на Кузинский, Дружиненский, Исетский, К. Уральский, Баженовский, Егоршенский. В составе узла находиться грузовая станция Екатеринбург-Товарный по характеру выполняемых операций является грузовой, по объему работ — внеклассная, по видам грузовых и коммерческих операций — универсальной.

На станции выполняются грузовые и коммерческие операции со всеми видами грузов, кроме взрывчатых, ядовитых и наливных.

Железнодорожная станция Екатеринбург-Товарный состоит из обособленных станционных комплексов Гипсовая, контейнерное отделение (КО).

Станция выполняет переход поездопотоков из поездов в поезда на

На станции выполняются следующие виды работ с грузовыми поездами:

– безостановочный пропуск грузовых поездов;

– прием и отправление грузовых поездов;

– расформирование/формирование грузовых поездов в соответствии с планом формирования;

– формирование/расформирование сборных, передаточных поездов;

– технический и коммерческий осмотр поездов;

– работа с местными вагонами;

– обслуживание маневровыми локомотивами мест выполнения операций с местными вагонами на путях общего и необщего пользования;

– оформление перевозочных документов.

Станция входит в участки работы поездов:

Екатеринбург - Сортировочный – Звезда –Шарташ– Аппаратная.

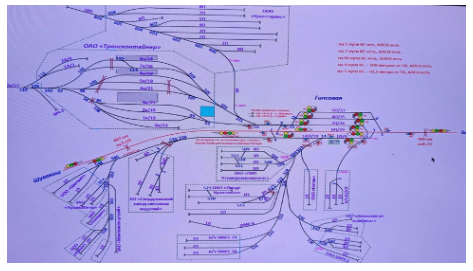

Схема путевого развития станции представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Схема путевого развития станции

Цель: повышение эффективности работы железнодорожной грузовой станции Екатеринбург-Товарный

Задачи:

1. Минимизация подачи поездных локомотивов:

-Формирование длинносоставных поездов: Объединение вагонов с одинаковыми направлениями (например, Находка и Находка 2) в один длинносоставный поезд на ТРК для сокращения количества подач локомотивов.

-Оптимизация распределения локомотивов: Улучшение взаимодействия между станцией и узлом для более эффективного распределения локомотивов и локомотивных бригад, учитывая перегруженность вагонных парков и потребности предприятий.

-Увеличение веса поездов: Комплексный подход к увеличению веса поездов, включающий внедрение новых локомотивов, повышение весовых норм, удлинение станционных путей, сокращение удельного сопротивления, улучшение плана и профиля пути, а также применение подталкивания или кратной тяги.

2. Повышение эффективности работы станции:

- Удлинение приемоотправочных путей: Обеспечение приема и отправления длинносоставных поездов без перекрытия горловины станции и остановки движения других поездов.

- Усовершенствование технологии погрузки на ТРК: Увеличение количества погружаемых вагонов в контейнерных поездах (с 71 до 90-100 условных единиц).

- Строительство дополнительных путей на ТРК: Создание дополнительных путей для накопления и формирования длинносоставных поездов.

- Удлинение вытяжного пути на ТРК: Оптимизация маневровой работы и сокращение времени обработки составов.

- Изменение принципов планирования работы на ТРК: Адаптация технологических процессов к работе с длинносоставными поездами.

3. Оптимизация маневровой работы:

* Электрификация путей 4 и 5: Удобное выполнение операций по приему, отправлению и пропуску поездов, увеличение вариативности в организации работы.

* Введение должности маневрового диспетчера: Планирование и координация маневровой работы на путях необщего пользования, распределение задач между локомотивами, обеспечение поточности операций и согласованности действий между службами станции.

* Минимизация простоев: Выбор оптимальных периодов для подач-уборок и обслуживания путей необщего пользования с учетом подходов поездов к станции.

4. Комплексный подход к повышению провозной способности: Рассмотрение железнодорожной сети как единой динамической системы с взаимосвязанными элементами и применение мер по усилению провозной способности в комплексе

Минимальная подача поездных локомотивов

Станция Екатеринбург-Товарный формирует контейнерные поезда с направлением Находка, Соликамск, Забайкальск, Тобольск, Батарейная, Селятино, Угольная и др. Так же станция формирует повагонные и маршрутные отправления порожних и груженых составов с Сортировку которая распределяет их далее на сортировочный парк под накопление. По приему на станцию заходят поезда под погрузку и выгрузку, так же принимаются тупики из сортировки для подачи их на фронты предприятий.

На железнодорожном транспорте основным резервом являются локомотивы, которые диспетчерский аппарат распределяет во время смены, при фактической неравновесности в эксплуатационной работе возникают простои подвижных составов в ожидании локомотива. Проблема взаимодействия станций и узла заключается именно в этом, так как количество локомотивов, а также локомотивных бригад в нынешнее время не справляется с поездопотоком из-за перегруженности вагонных парков, именно локомотивы определят сменную работу предприятий. От этого зависит работа всего узла и именно эту задачу диспетчера решают каждую смену. Данный вопрос влияет на все основные показатели железнодорожного транспорта. Рассматривая станцию Екатеринбург-Товарный решением, будет формирование длинносоставных поездов, погруженных на те же самые направления.

На Трансконтейнере, где осуществляется погрузка контейнерных поездов часто возникает ситуация что на фронтах находятся вагоны с одинаковыми направлениями, например, Находка и Находка 2. Идея в формировании всех этих вагонов в один поезд повлечёт за собой минимальные подачи поездных локомотивов в адрес станции, и это обеспечит увеличения провозной способности в размерах движения. Другими словами, повышение провозной и способности в узле можно осуществить благодаря группировке длинносоставных поездов, которые будут погружены на Трансконтейнере (далее ТРК), это является мерой, направленной на повышение веса и обеспечивающие увеличение провозной способности в размерах движения.

– внедрение новых локомотивов;

– повышение весовых норм за счет удлинения станционных путей;

– сокращение основного удельного сопротивления ![]() ;

;

– улучшение плана и профиля;

– применение подталкивания или кратной тяги на целых направлениях.

При этом вопрос увеличения ![]() необходимо решать в комплексе.

необходимо решать в комплексе.

Например: внедрили новый локомотив -> подняли вес -> удлинять ПОП

Позволить меньшим количеством локомотивов перевезти большее количество грузов. Такая мера повышения провозной способности особенно эффективна для станций с погрузкой массовых грузов. Плюс данного метода и в применении в периоды «окон», поездопоток следует пропускать в обычном объёме. Внедрение движения длинносоставных поездов без вреда для общей работы станции требует следующие реконструктивные мероприятия:

1) удлинение приемоотправочных путей станции, что позволит принимать и отправлять поезда, не перекрывая горловину станции, не останавливая движение остальных поездов;

2) Усовершенствование технологии погрузки на ТРК, увеличение количества погруженных вагонов (среднее количество вагон в контейнерном поезде 71 условный, увеличить до 90-100 условных);

3) Дополнительные пути на ТРК для накопления состава;

4) Удлинение вытяжного пути на ТРК облегчит выполнять маневровую работу в кратчайшие сроки что положительно скажется на работе всей станции;

5) Изменение принципов планирования работы на ТРК.

Для принятия необходимо рассматривать сеть или отдельные полигоны как единую динамическую систему, все элементы которой взаимосвязанные и влияют друг на друга, поэтому применить меру по усилению провозной способности необходимо в комплексе.

1. Электрификация путей

При работе дежурного по станции ключевыми сменными показателями является количество принятый и отправленных поездов, а также своевременная подача вагонов на грузовые фронты. На станции всего 5 путей из который только 3-ий, 4-ый и 5-ый являются приемоотправочными, но электрифицирован только путь номер 3, который является самым загруженным путем станции так как это единственный путь, на который можно осуществить прием поезда без вреда для маневровой и поездкой работе. Решение о полной электофикации пути 4 и 5 позволить более эффективнее осуществлять прием поездов на станции и в следствии подачи вагонов под погрузочно-выгрузочные операции.

2. Изменение специализации 1-ого пути станции

В ТРА станции сказано, что 1-ый путь является отправочным, но за последние года он непосредственно служит для отстоя вагонов с назначением на ближние и дальние тупики, другими словами, вагоны просто стоят в ожидании их подачи на грузовые фронты. Проблема заключается в постановке этих вагонов на этот путь, изначально на станцию прибывают вагоны электровозом из сортировки на 3-ий путь станции, далее для составителя стоит задача перекатывать эти вагоны на 1-ый путь для дальнейшей подачи вагонов. Идея заключается в том, чтобы сменить специализацию пути на приемоотправочный, для того, что поезда прибывали стразу на 1-ый путь станции в ожидании подачи, это мероприятие снизить затраты по времени на перекатывание состава через все станцию, что значительно облегчит работу станции, а также ускорить пропуск такого поезда по узлу.

3. Сокращение времени на выполнении технологический операций

От того как быстро обрабатываются поезда на станциях по прибытию, отправлению, насколько оперативно выполняются операции по формированию-расформированию зависит сколько поездов пропустит линия, участок, узел, станция за определённый временной промежуток. Сокращение времени на выполнение технологических операций за счёт выдачи на постоянную основу третий маневровый локомотив.

Для повышения данных операций следует использовать 3 локомотив, который регулярно выдается на станцию для работы, но обычно используется для обработки передачи (подача и уборка вагон на территории Екатеринбурга-Пассажирского)

Допустим, что на станции работают 3 локомотива в смену, что благоприятно скажется в целом на работе по обработке поездов и подачам вагонов под грузовые операции. Мы имеем первый маневровый локомотив, который работает только на ТРК (занимается формированием, группировкой, контейнерных поездов). Второй локомотив занимается обработкой ближних тупиков, а также выводкой сгруппированной части состава с ТРК на станцию. 3 локомотив работает исключительно по дальним тупикам, так же подключается в работу на станции при делении поезда, и расстановкой его на путях станции.

Стоит сказать, что выдача локомотива и привязка его к конкретной работе на станции повысит операции по формированию и расформированию составов, также его влияние на работу позволит станции повысить количество обменов и своевременные подачи вагонов под грузовые операции.

Список литературы

- Техническо-распорядительный акт станции Екатеринбург-Товарный (ТРА)

- Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации

- Амелин, С.В. Технология работы станций и узлов: Учебник для вузов ж.-д. транспорта / С.В. Амелин, А.С. Андреев. – М.: Транспорт

- Котельников, В.П. Организация железнодорожных перевозок: Учебник для вузов ж.-д. транспорта / В.П. Котельников. – М.: Маршрут