Социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) играют ключевую роль в решении широкого спектра социальных проблем, начиная от поддержки уязвимых групп населения и заканчивая охраной окружающей среды. В современном мире НКО становятся неотъемлемой частью гражданского общества, способствуя его развитию и укреплению. В России, как и во многих других странах, государственное финансирование НКО является распространенной практикой. Однако избыточная зависимость от государственных средств может ограничивать финансовую гибкость и независимость организаций, снижая их способность эффективно реагировать на потребности общества.

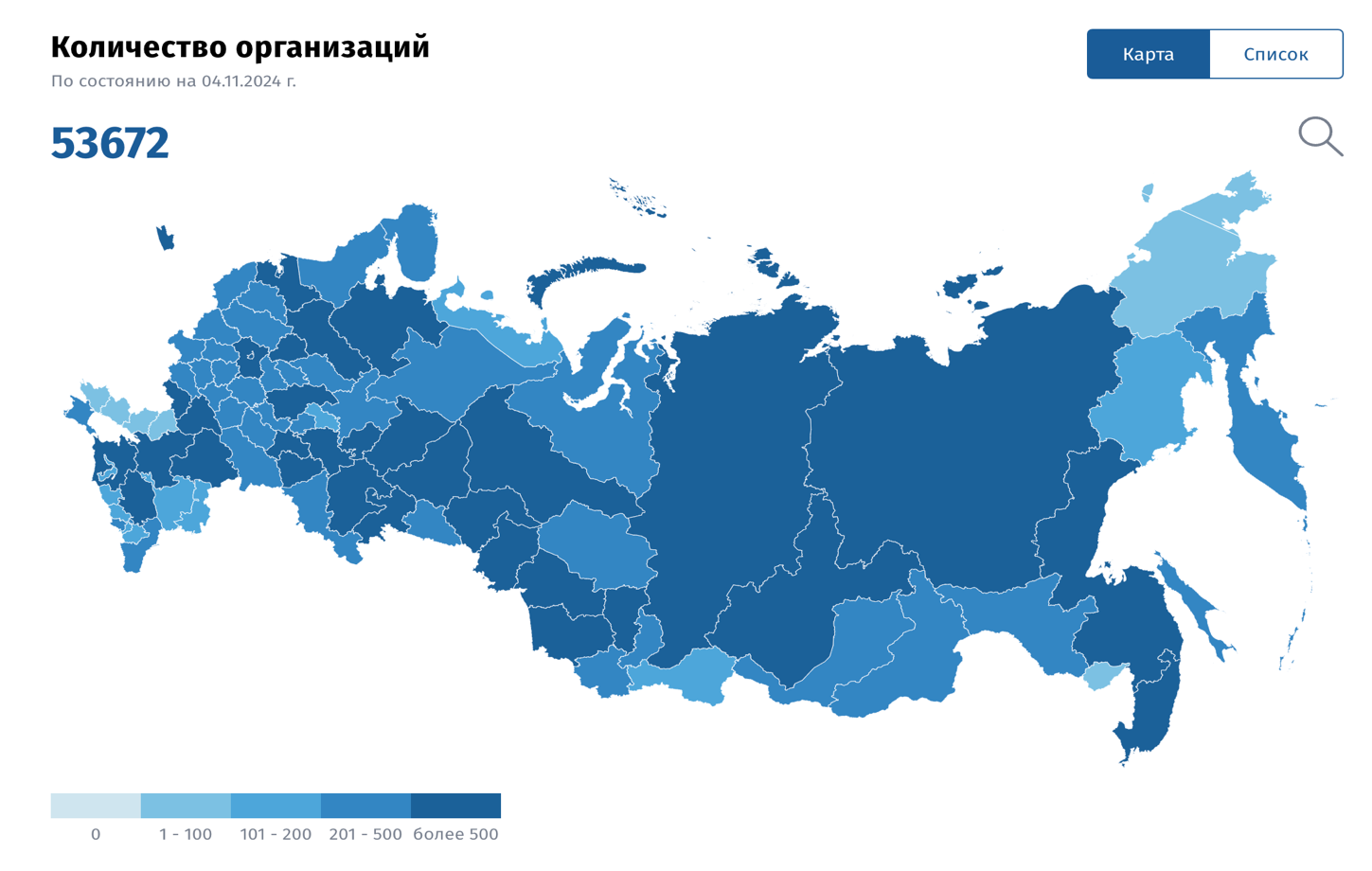

По данным Министерства юстиции РФ, на 4 ноября 2024 года в Российской Федерации зарегистрировано 53 672 социально ориентированных некоммерческих организации [10] (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных в РФ на 4 ноября 2024 г.[1]

Согласно данным доклада Общественной палаты о состоянии гражданского общества в РФ за 2024 год [9], 85 субъектов Российской Федерации осуществляют поэтапную реализацию комплекса мер по обеспечению доступа негосударственных поставщиков социальных услуг к бюджетным средствам. Эта работа охватывает пять основных направлений: социальная защита и социальное обслуживание, образование, культура, охрана здоровья граждан, физическая культура и спорт.

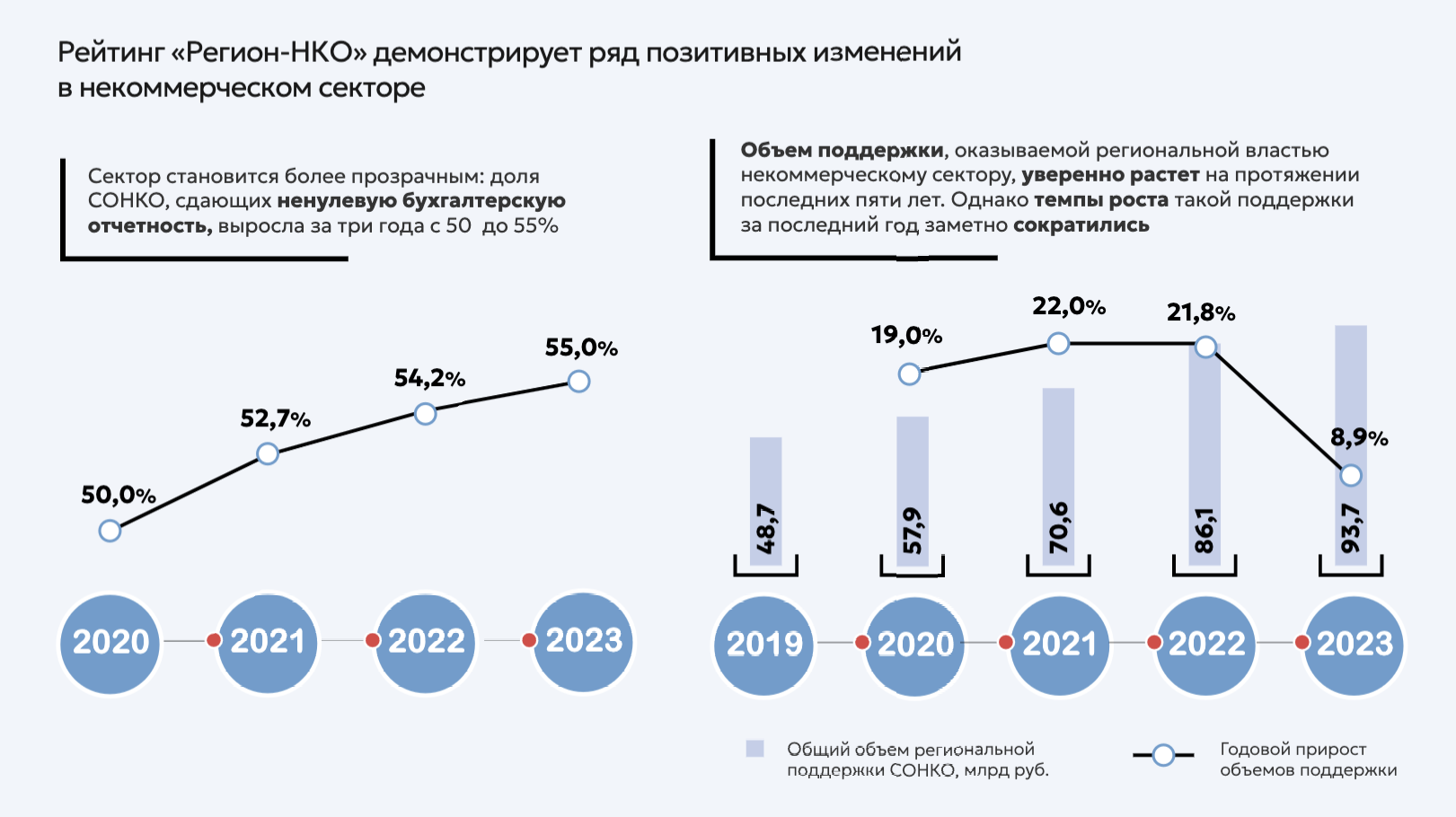

Общий объем средств, переданных субъектами РФ негосударственным поставщикам на реализацию указанных направлений в 2023 году, составил 93,7 млрд рублей (в 2022 г. — 70,1 млрд руб., в 2021 г. — 71,4 млрд руб.) (см. рисунок2). Средства были распределены между 7,5 тыс. негосударственных поставщиков (в 2022 г. — 7,2 тыс., в 2021 г. — 6,2 тыс.), услуги которых получили около 50,3 млн человек (в 2022 г. — 34,5 млн чел., в 2021 г. — 45 млн чел.).

Рисунок 2. Объем поддержки региональной власти НКО 2019-2023 гг.

За последние три года доля организаций, предоставляющих нулевую бухгалтерскую отчетность, увеличилась с 50% до 55%, что свидетельствует о росте прозрачности сектора. Объем региональной поддержки НКО демонстрирует устойчивый рост, однако темпы прироста сократились с 21,8% в 2022 году до 8,9% в 2023 году, что может указывать на достижение определенного плато в объемах финансирования.

Несмотря на положительную динамику, чрезмерная зависимость от государственного финансирования создает ряд рисков для СОНКО. Такая зависимость ограничивает их способность быстро реагировать на новые социальные вызовы, снижает мотивацию к инновациям и затрудняет достижение устойчивости в долгосрочной перспективе. Кроме того, изменение приоритетов государственной политики или экономические кризисы могут привести к сокращению финансирования, что поставит под угрозу функционирование организаций.

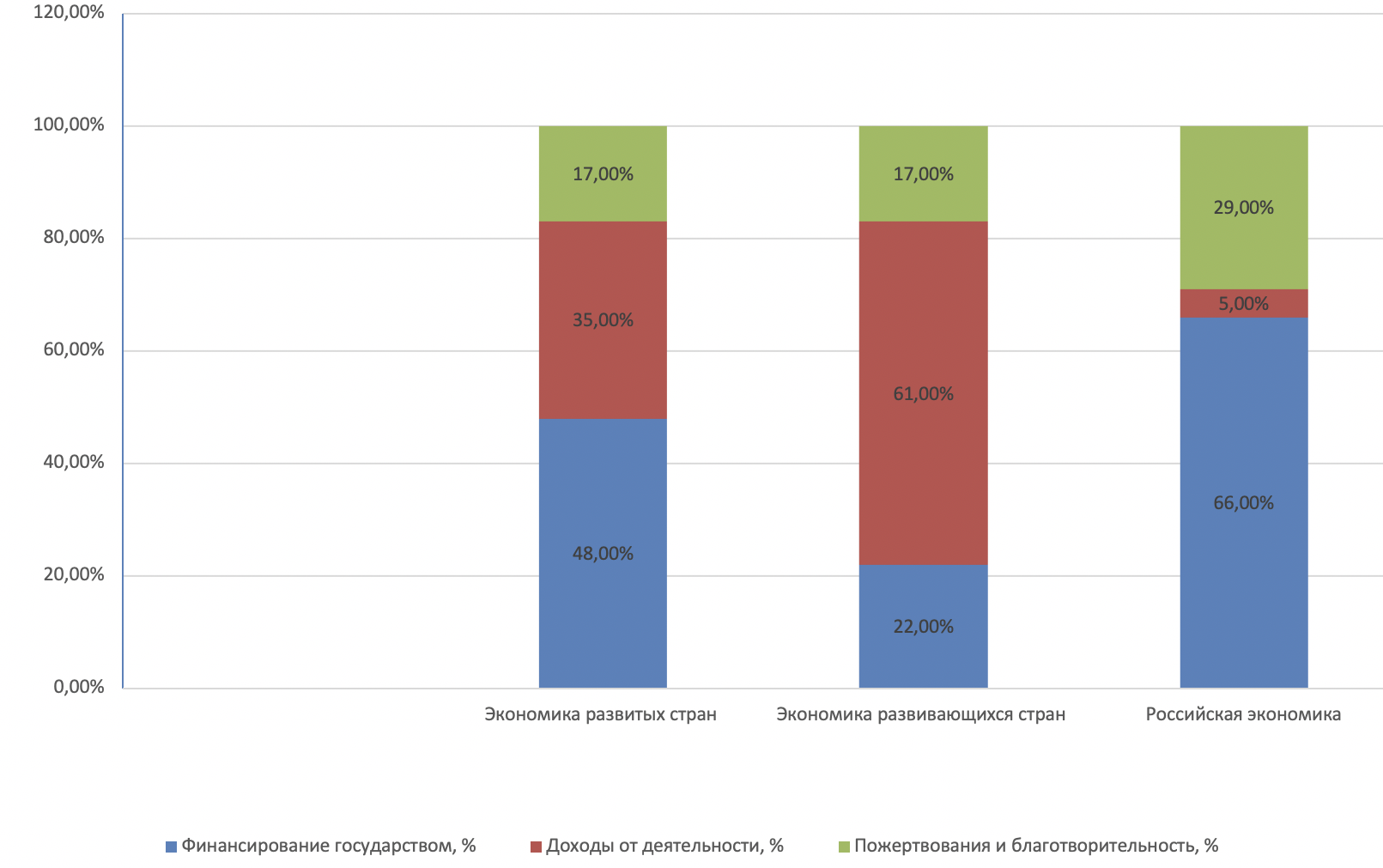

Наибольшие объёмы государственной помощи НКО характерны для экономически развитых стран, где основная доля финансирования поступает от государства (см. график 1). При этом частные пожертвования и собственные средства организаций играют меньшую роль. По оценкам, в странах Евро-Атлантического региона государственное финансирование составляет 48% доходов НКО. В развивающихся странах этот показатель значительно ниже и составляет около 22%. Здесь основным источником финансирования остаются доходы от деятельности самих НКО, включая членские взносы, доля которых достигает 61%. Пожертвования от частных лиц, коммерческих организаций и зарубежных доноров составляют примерно 17% доходов НКО как в развитых, так и в развивающихся странах.

График 1. Структура доходов НКО в разных странах

В России основным источником доходов для НКО является государственное финансирование, которое составляет около 66% их бюджета[7]. Пожертвования бизнеса, граждан и зарубежных источников занимают меньшую долю, что приводит к зависимости НКО от государственной поддержки. Лишь 33% организаций получают финансирование через пожертвования физических лиц, а менее 5% НКО имеют доступ к зарубежным источникам финансирования. Приносящая доход деятельность, которая в развивающихся странах достигает 61%, в России составляет лишь 5%.

Согласно данным Общественной палаты Российской Федерации, одной из основных проблем для НКО также является недостаточная диверсификация источников финансирования. Около 60% НКО привлекают средства всего из 2–3 источников в течение пятилетнего периода [9]. В результате финансирование НКО остается на недостаточном уровне, что ведет к финансовой неэффективности большинства организаций. Денежных средств зачастую хватает лишь для поддержания материальной базы и текущей деятельности, однако их недостаточно для полноценного оказания социальных услуг. Основная зависимость от государственных средств ограничивает гибкость работы НКО, делая их менее динамичными и ориентированными преимущественно на государственные интересы, что снижает их способность реагировать на потребности получателей услуг.

В условиях ограниченности традиционных финансовых источников для социально ориентированных НКО вопрос диверсификации доходов приобретает особое значение. Полагаться исключительно на гранты или пожертвования означает зависеть от внешних факторов, что повышает уязвимость работы организаций. Изменения в государственной политике, экономические потрясения и спад интереса со стороны доноров могут существенно сократить объемы поступающих средств. Именно поэтому многопоточная финансовая модель становится ключевым элементом устойчивого развития и независимости.

Преимущества диверсификации доходов для благотворительных организаций очевидны. Финансовая устойчивость достигается за счет разнообразия источников дохода, что помогает избежать кризисов, вызванных сокращением одного из них. Наличие нескольких финансовых потоков — грантов, коммерческой деятельности, пожертвований и спонсорской поддержки — снижает зависимость от единственного канала и минимизирует финансовые риски. Гибкость в реализации проектов обеспечивается за счет доходов от приносящей доход деятельности, которые позволяют направлять средства на административные нужды и текущие расходы, зачастую ограниченные при грантовом финансировании. Это обеспечивает оперативную реакцию на изменения в общественных потребностях и внешней среде. Расширение социальной миссии и охвата аудитории достигается через платные образовательные программы или социальные предприятия, которые выполняют не только образовательную функцию, но и способствуют привлечению новых сторонников и волонтеров. Самофинансирование и долгосрочное планирование становятся возможными, когда организации генерируют доход самостоятельно, что позволяет избегать ситуаций, когда проекты вынуждены приостанавливаться из-за нехватки средств.

Рассмотрим теоретические модели диверсификации доходов в и применим их к некоммерческим организациям.

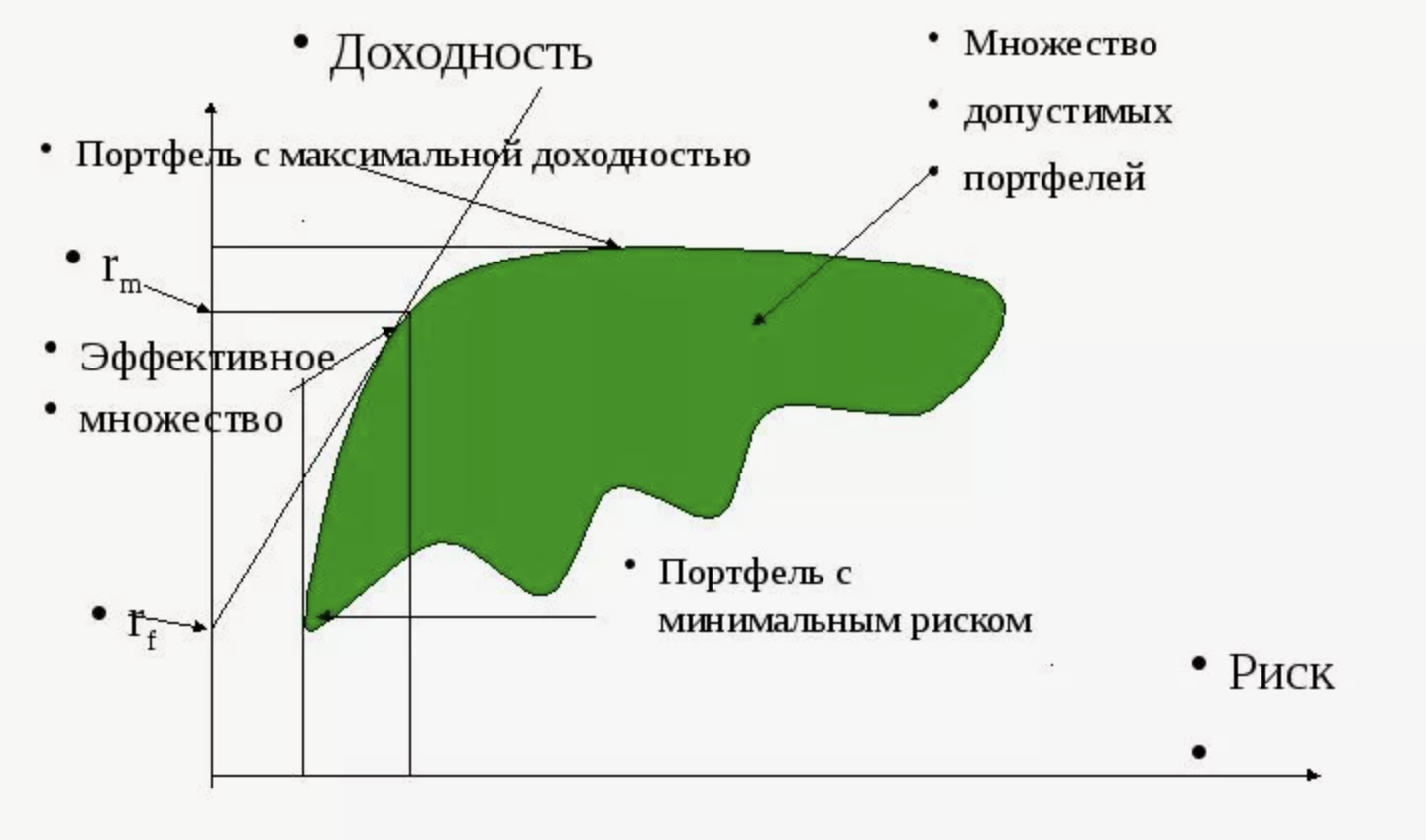

1. Теория портфеля (Harry Markowitz, 1952): Теория портфеля, разработанная Гарри Марковицем, была изначально предназначена для управления активами с целью снижения рисков и максимизации прибыли за счет диверсификации. Применение этой теории в контексте НКО позволяет рассматривать разнообразные источники доходов как элементы инвестиционного портфеля [8]. Цель такого подхода — минимизация финансовых рисков и укрепление устойчивости организации (см. рисунок 3).

Принцип диверсификации в рамках теории портфеля заключается в распределении ресурсов между различными источниками доходов, что позволяет НКО избежать чрезмерной зависимости от одного источника и повысить общий уровень финансовой устойчивости. Примером может служить использование сочетания грантов, субсидий, частных пожертвований и доходов от предпринимательской деятельности для обеспечения стабильности.

Рисунок 3. Портфельная теория Гарри Марковича

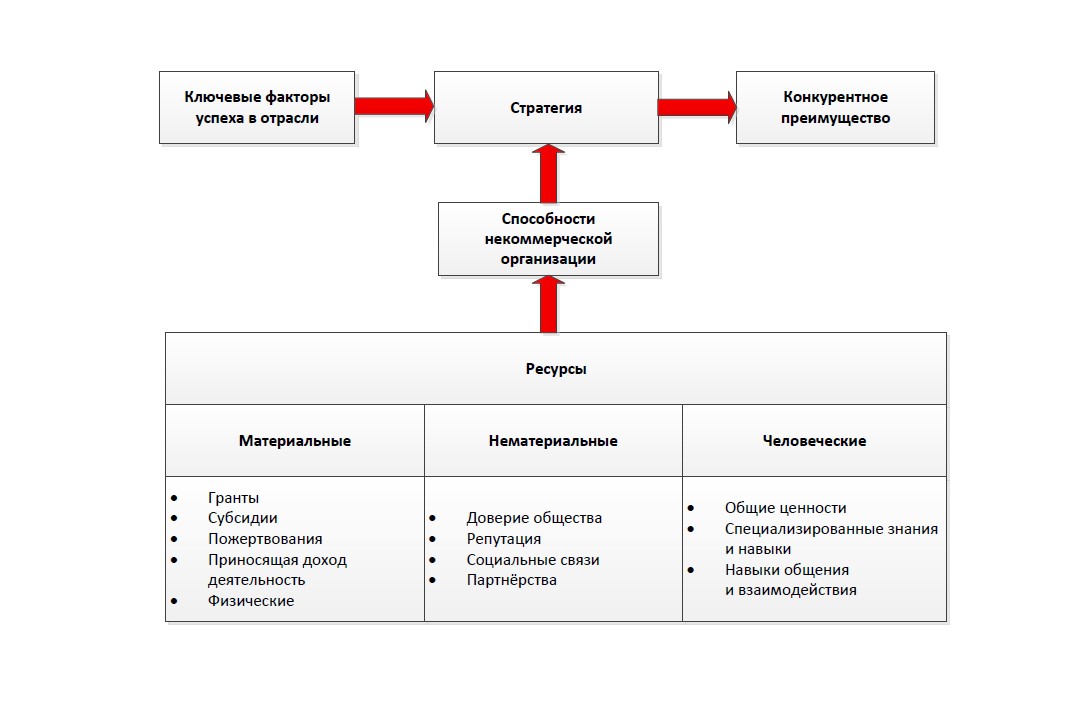

2. Ресурсный подход (Resource-Based View): Ресурсный подход, предложенный Джей Барни в 1991 году [6], подчеркивает важность использования уникальных ресурсов организации для создания устойчивого конкурентного преимущества. В контексте НКО такими ресурсами являются доверие общества, репутация, социальные связи и партнерства (см. рисунок 4).

В основе диверсификации доходов по ресурсному подходу лежит применение и развитие этих уникальных активов для привлечения различных источников финансирования. Например, организация с сильным брендом, как "Российский Красный Крест", может использовать свою репутацию для привлечения корпоративных спонсоров и партнеров, поддерживающих социальные программы.

Рисунок 4. Ресурсный подход к стратегии некоммерческой организации

3. Модель взаимозависимости источников дохода (Income Source Interdependence Model): Эта модель фокусируется на взаимосвязи между разными источниками доходов НКО и подчеркивает эффект синергии, возникающий при их правильной комбинации. Например, государственное финансирование может повысить уровень доверия общества к организации, что в свою очередь стимулирует приток частных пожертвований.

Модель взаимозависимости источников дохода предполагает, что управление и балансировка этих источников имеет важное значение для предотвращения ситуаций, когда один источник может отрицательно влиять на другие. Таким образом, НКО должны стремиться к созданию портфеля источников финансирования, обеспечивающего стабильность и минимизацию рисков.

Современные инструменты привлечения средств активно внедряются НКО в России. Проектный фандрайзинг позволяет привлекать финансирование на конкретные инициативы, повышая прозрачность и доверие доноров. Эндаумент-фонды формируют стабильную финансовую базу за счет накопления целевых капиталов; в России действует 87 таких фондов с общим объемом около 18 млрд рублей [12]. Предпринимательская деятельность предоставляет возможность получения дохода в рамках уставной деятельности НКО, а краудфандинг позволяет собирать средства через специализированные онлайн-платформы.

Формирование имущественной базы НКО складывается из регулярных взносов участников, добровольных пожертвований, доходов от платных услуг и продажи информационных материалов. Государство заинтересовано в том, чтобы НКО не только выполняли функции "третьего сектора", но и становились важным элементом информационной системы, способным формировать качественную аналитику и предоставлять консалтинговые услуги для малого и среднего бизнеса.

Для успешной диверсификации доходов НКО рекомендуется разработать стратегический план диверсификации, определить потенциальные источники дохода и разработать пошаговый план их освоения с учетом рисков и возможностей. Инвестиции в человеческий капитал являются важным шагом; необходимо организовать обучение сотрудников в области предпринимательства, маркетинга, финансового менеджмента и правовых аспектов ведения бизнеса. Усиление партнерств с бизнесом, государственными структурами и международными организациями позволит обмениваться опытом и ресурсами. Адаптация к законодательству и активное участие в диалоге с государственными органами помогут совершенствовать нормативно-правовую базу, облегчить налоговое бремя и упростить отчетность. Повышение прозрачности и доверия через внедрение лучших практик корпоративного управления и активное взаимодействие с общественностью и медиа также является критически важным.

Диверсификация источников доходов является не только средством повышения финансовой устойчивости СОНКО, но и инструментом для усиления их роли в обществе. Применение теоретических моделей и практических подходов позволяет организациям адаптироваться к изменяющимся условиям, эффективно использовать свои уникальные ресурсы и расширять влияние. Для успешной реализации стратегии диверсификации необходимо преодолеть существующие препятствия путем совершенствования законодательства, развития компетенций и укрепления партнерств. Комплексный подход к решению этих задач позволит СОНКО не только выжить в конкурентной среде, но и существенно увеличить свой вклад в социально-экономическое развитие России.

[1] По данным Министерства экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://data.economy.gov.ru/analytics/sonko

Список литературы

- Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации

- Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ

- О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ (в ред. от 19 декабря 2022 г.)

- О благотворительной деятельности и благотворительных организациях: Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ // Собрание законодательства РФ

- Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ // Собрание законодательства РФ

- Barney J. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage // Journal of Management. — 1991. — Vol. 17, No. 1. — Pp. 99–120

- Минэкономразвития России. Статистика по пожертвованиям бизнеса СОНКО. URL: https://economy.gov.ru

- Миронов Е.Ю. Диверсификация инвестиционного портфеля. Теория Марковица-Шарпа. – М.: Альпина Паблишер, 2024. – 155 с.

- Общественная палата Российской Федерации. Доклад «О состоянии гражданского общества в Российской Федерации». — М., 2024. URL: https://www.oprf.ru/files/doklad_2024.pdf

- Сайт Министерства юстиции РФ. Статистика по некоммерческим организациям. – URL: minjust.ru (дата обращения: 04.11.2024)

- Портал НКО.рф – ресурс для некоммерческих организаций России. – URL: нко.рф (дата обращения: 04.11.2024)

- Форум Доноров. Аналитический отчет о состоянии эндаумент-фондов в России. – М., 2023