Механизмы запуска явлений невесомости вполне идентичны процессам, происходящим при термоядерных реакциях или взаимопревращениях вещества в электромагнитных полях среды окружения.

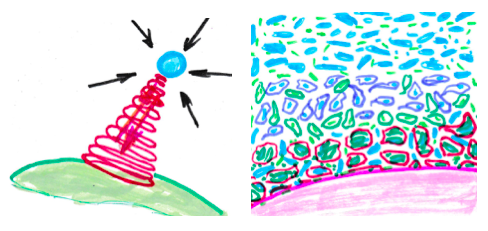

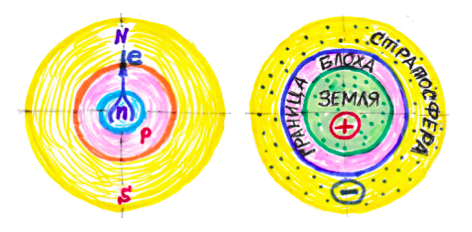

Совершенно очевидно, что левитировать можно, воздействуя на любые тела (или, например, Землю) электромагнитными или звуковыми излучениями аналогичного спектра колебаний их волн, как на отдельные вибросистемы. Компенсируя таким образом снижение интенсивности полей извне в пространстве между двумя взаимодействующими телами (см. Рис. 1), как результат резонансного «отклика» виброструктур той или иной системы. Если рассматривать процессы с точки зрения классической науки. Вследствие чего, влияние среды в этой зоне становится таким же, как и везде вокруг них или даже выше, или стремится к этому. Что так или иначе выравнивает состояние пространства окружения до событий её возбуждения этими двумя объектами движения в конкретном случае. И приводит к «невесомости», уже как отталкиванию взаимодействующих тел друг от друга.

Рис. 1 Выравнивание влияния среды. Рис. 2 Распределение структур вещества.

Значит ли это, что перемещение любого тела в пространстве и взаимное гравитационное воздействие форм объектов (в их общем понимании) имеют одни и те же инструменты динамики развития событий?

Вместе с тем, чем ближе к земной поверхности, тем плотность тонкой материи ниже (в космосе выше), потому что из неё образованы частицы и газы веществ, плотность структуры которых существенно ниже «Ньютониев» и «Корониев» (строение которых рассмотрено ранее в статье «Теория единого строения материи»). И которые, следовательно, здесь образуют более «рыхлые» пространственные формы. Тогда и мощь потенциальной энергии в них ниже. Но давление, оказываемое извне пространства в своей средней составляющей, всё же неизменно.

В таком случае, прилагая одно и то же усилие на сферу, например, Земли в её стратосфере и у земной поверхности в её атмосфере, получим различное радиальное смещение слоёв газов. Наверху – несущественное, а внизу – значительное. То есть, «пустоты» между формами (структурами) веществ «пространственной» сети, которые, как известно, чем ближе к земле, тем не только более разнообразны, но и крупнее, создают условия для образования своего рода «межформенных» промежутков. Которые сдавливаются до выравнивания величин взаимодействия извне и изнутри структур. Иначе говоря, возникает «неплотное» состояние атмосферы в непосредственной близости от земли в сравнении с «мелкозернистой» стратосферой.

Иными словами, вихри полей форм элементарных частиц, например, в стратосфере, в основном располагаются раздельно – отталкиваются. В то время, как выстраиваемые ими вихри форм более сложных структур – объединяются, или уплотняются в своей среде образования. Например, чем больше нуклонов в ядрах, тем их плотность выше. Следовательно, менее уплотнённого пространства между такими структурами (а именно, как в стратосфере) у земной поверхности становится меньше. Когда различные крупные формы оставляют между собой свободные зоны всё большего объёма, которые заполняются другими объектами, более мелкими (см. Рис. 2).

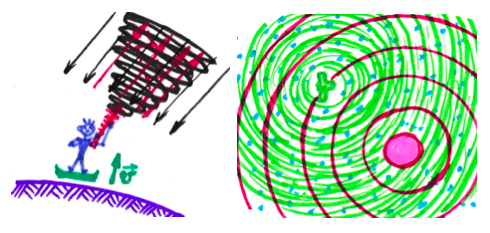

Значит, некое количество потенциальной энергии «стратосферы» постоянно переходит в кинетическую энергию «атмосферы», где плотность образующегося вещества у земной поверхности всегда стремится к росту. В том числе, это видно по состоянию вещества: газообразное - жидкое – твёрдое. Соответственно, можно снизить влияние воздействия пространства извне космоса на отдельное тело, находящееся на земле. Разрушая над его формой (в верхних слоях атмосферы), структуры материи среды до более элементарных их состояний. Например, воздействуя электромагнитными излучениями (полями) или звуками радиально вверх от земли в направлении полёта (левитации платформы), откуда в результате давление на объект будет становиться меньше (см. Рис. 3).

Рис. 3 Снижение воздействия извне космоса. Рис. 4 Два объекта в среде окружения.

В то же время на границе раздела сред любой совокупности веществ, как при преломлении света (всякой электромагнитной волны или звука), возникает та или иная форма сдвига фазы колебаний единой виброструктуры, вплоть до 180°. Тогда в этой зоне высвобождается часть энергии. Стало быть, в таком теле возникает градиент частот, за которым сползает (движется) «пространственная» сеть атомов вещества этой общей формы во внешнем магнитном поле пространства. Тотчас происходит своего рода деформация поля среды окружения, как поля интерференции волн различных частот, в том числе и поля магнитного. В результате чего при любых взаимодействиях вибросистем между собой в любых условиях среды всегда возникает эффект «гравитации» между всеми объектами окружения.

Надо помнить, что и синтез, и распад – это результаты влияния полей электромагнетизма, их магнитных вихрей в разных условиях среды. Всё зависит от интенсивности вихря и объёма самой формы объекта. Как тела в локальном поле пространства, которое образует градиент зарядов (частот), который со всех сторон равномерно взаимодействует с материей извне, и объект как бы «зависает». Но ровно до тех пор, пока не появится другое тело, которое нарушает этот баланс и начинает взаимодействовать с первым объектом и средой (см. Рис. 4).

Что бы кто ни говорил, но разность потенциалов между средой внутренней и средой внешней любой формы в пространстве окружения - есть аккумулирующая структура единой вибросистемы. Для сохранения энергии её электромагнитного поля в его динамике взаимодействий, которые непременно образуют непрерывный поток вихрей. Когда всякая форма вещества – есть видимое отображение взаимодействия её структурных диполей, их магнетизма и электричества в материи окружения. Которые либо усиливают, либо ослабляют друг друга, как противоположные процессы синтеза или распада.

Следует уточнить, что именно импульсные разряды источников электромагнитных волн любого спектра частот действуют гораздо эффективнее в процессах «накачки» энергией каких угодно форм вибросистем. Когда они с гораздо большим результатом приводят к росту процессов катализа как синтеза, так и распада не только атомов, но и ядер вещества.

Совершенно очевидно, что при подобных «бомбардировках» (воздействиях) импульсами различных спектров облучения (любого вещества) других (инородных) материалов (или их смесей), независимо от их агрегатных состояний, в обязательном порядке происходят изменения в их структурах не только взаимодействующих элементарных частиц, но и атомах. С непременным образованием других (новых) веществ и с выделением огромного количества (большего, чем потрачено) энергии вовне пространства. Таковы неизбежные явления, в какой-то степени пусковые механизмы, связанные с разрушением силовых линий магнитных полей их диполей. Это и есть, по своей сути, локальные термоядерные реакции, как операции их холодного распада (или синтеза).

Значит, можно уверенно говорить и о процессах трансмутации ядер тяжёлых (нестабильных) изотопов в стабильные тяжёлые элементы вещества. Подобные превращения имеют место, например, в живых клеточных структурах растений и животных под воздействием условий внешней среды. Как «феномен» холодного биологического термояда.

В результате, можно наблюдать реакции не только превращения «тяжёлых» стабильных нерадиоактивных изотопов в «лёгкие», но и обратные процессы. Как, например, Mg 24 + O 16 = Ca 40 или Na 23 + O 16 = K 39 и т. д. Или превращения одних изотопов элементов веществ в другие, как, например, перевод углерода C 15 в углерод C 12 или марганца Mg 54 - в изотоп железа Fe 55. И всё это возможно, как оказалось, при участии в том числе бактерий (вполне вероятно и вирусов). Что может быть связано с ситуациями, когда в среде окружения происходят изменения, сопряжённые с отсутствием необходимых микроэлементов веществ для полноценного функционирования организмов или растений (их клеток).

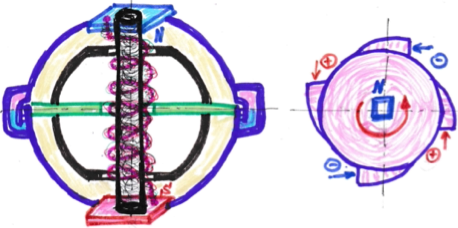

Значит, на базе принципиальной схемы конструкции реактора холодного термоядерного синтеза, рассмотренной нами ранее в статье «Структура магнитного поля» (см. Рис. 5), возможно создание промышленной установки преобразования одних химических элементов (соединений или изотопов), как зарядов, в другие элементы (изотопы) вещества. Притом «под заказ», создавая изначальные условия протекания процесса для обретения конкретного результата (вещества или солей). И для этого нет никакой необходимости в применении или получении нестабильных радиоизотопов тяжёлых элементов. Когда исходным материалом могут служить любые растворы, газы, даже взвеси в виде заряженных частиц (зарядов).

Следовательно, вполне логично утверждать, что на скорость распада радиоактивных элементов, как и на их синтез, вполне может влиять и биологическое поле живых форм в виде такого неотъемлемого составляющего, как магнитное поле. Например, любого «наблюдателя» того или иного явления, когда оно является частью структуры диполя самой вибросистемы его организма. Которая способна оказывать эффект как в сторону снижения, так и в сторону вероятного увеличения активности протекающих процессов.

Рис. 5 Реактор холодного термоядерного синтеза для трансмутаций вещества.

Более того, взаимные превращения химических элементов при соответствующих изменениях условий внешнего воздействия происходят как в сторону роста, так и в сторону уменьшения атомарного веса образующихся веществ. Не только за счёт присоединения (или отторжения) к любому химическому элементу атома водорода, электрона, протона или атомов иных веществ, но и влиянием интенсивности вихрей различных магнитных полей. Как инструментов подобного перехода вещества с непременным выделением энергии. Как неотъемлемых взаимодействий в процессах вновь образующегося (нового) диполя.

Значит, накачивая определёнными зарядами извне окружения структуру любого диполя вещества, можно получать «под заказ» какую угодно новую её форму, как заданного элемента или его соединения с конкретными свойствами. Форму, которая непременно обращает ионы или изотопы исходных элементов, захваченные извне среды её вихревым электрическим полем, в создание новых силовых линий, как усиление единого магнитного поля. Путём всасывания их внутрь вихря общей вибросистемы, через расщепления и преобразования в другие формы зарядов, другого вращения и выталкиванием (выстреливанием) их вовне через полюса уже изменившихся новых диполей (зарядов).

При этом ядерные превращения происходят без всяких «бомбардировок» их другими элементарными частицами и в основе своей без образования радиоактивных излучений. А наоборот, вероятнее всего, что установка, всасывая в себя радиоактивные изотопы тяжёлых элементов извне, при их наличии в среде окружения, будет стремиться к их нейтрализации с образованием стабильных элементов вещества.

И если это так, то в реальности подтверждается высказанное ранее утверждение, что веществ (элементов) в природе ровно столько, сколько существует спектров частотных колебаний различных вибросистем. Не только в виде многообразия атомов или иных соединений, но даже их ядер, нуклонов и других элементарных частиц.

Во всех ранее известных установках трансмутаций вещества, например, как в реакторах «Энергонива» Иванова Н.И. и Вачаева А.В., работают те же механизмы электричества и магнетизма, которые описаны мной в предыдущей статье «Структура магнитного поля». Когда в схеме реактора термоядерного синтеза (распада), которая присуща всем диполям в естественной природе, изменяющееся вихревое электрическое поле, всасывая извне внутрь своего смерча заряды различного вращения в виде ионов (изотопов) любых веществ, усиливает на полюсах диполя образующейся новой формы вибросистемы собственное магнитное поле. Изменяя не только спин вращения зарядов, но и их ориентацию и выстреливает (выталкивает) их вдоль оси диполя вовне системы. Что в условиях внутренней среды единой структуры создаёт предпосылки для построения новых форм уже более стабильных вибросистем атомов вещества или их элементарных частиц, как и их ядер (см. Рис. 6). Где разного рода заряды служат исходным материалом для построения всё новых и новых силовых линий магнитного поля. Которое постоянно усиливаясь, всё активнее сжимает форму тела диполя, ускоряя тем самым спин и интенсивность вращения вихря электрического поля самой вибросистемы. Когда она таким образом вовлекает из среды окружения всё большее количество всевозможных зарядов через экваториальную зону диполя, разгоняя тем самым процесс с возрастанием территории влияния вовне пространства. Разумеется, что при ослаблении магнетизма верно и обратное действо.

Рис. 6 Механизм возникновения форм вещества. Рис. 7 Трансмутации атомов при β-распаде.

Значит, эти явления происходят с обратными фазовыми превращениями, как «качели» - от синтеза до распада и обратно или от элементарных частиц до соединений атомов и молекул. Как перевоплощение носителей одних зарядов в другие и обратно под влиянием магнитного вихревого поля самой вибросистемы диполя в среде воздействия управления (извне).

Значит ли всё это, что взаимные трансмутации веществ (химических элементов) при низких температурах (энергиях) действительно существуют в обычной повседневной нашей жизни? И лженаука здесь совершенно ни при чём. Когда эти процессы протекают и в водных растворах, и в органических, и в дисперсных средах, как и в расплавленных металлах, в газах и, вполне вероятно, твёрдых телах - в их коллоидном состоянии систем. И всё же все эти «таинства творения» воплощаются совершенно по-разному, но по одним и тем же принципам взаимодействия исходных зарядов среды окружения в магнитном поле единой дипольной системы (которая, вполне вероятно, может оказаться даже многополюсной структурой). Как результат синтеза или распада ядер (атомов), как исходных зарядов, увлекаемых внутрь формы доминирующим в пространстве вихревым электрическим полем системы (устройства), в её экваториальной зоне. При этом, с образованием более лёгких или более тяжёлых ядер из даже нескольких ступеней последовательных реакций, пусть и происходящих параллельно (в едином вихре магнитного поля) в одно время с множеством различных частиц веществ среды окружения. Как строго определённая череда взаимосвязей из внешних и внутренних факторов.

Однако надо понимать, что огромную роль в этих явлениях играют «кванты» излучений (импульсы) любых частот электромагнитных волн. Но в особенности – высокочастотных структур, как, например, фотонов, электронов или иных элементарных частиц. Которые служат своего рода катализаторами процессов с огромным выделением энергии, с выбросом множества частиц, в том числе, протонов и нейтронов.

Всё зависит от исходной среды, которая «поставляет» заряды в «установку» (диполь). Можно получать на выходе вещества не только «под заказ», но ещё и определённое количество «побочных» продуктов. Где многое зависит и от различных «стартовых» условий в том или ином цикличном методе извлечения разного промежуточного или финального вещества. Это могут быть взаимодействия одно- или многоэлементных композиций тех или иных чередований составов различных сред зарядов с их катализаторами явлений.

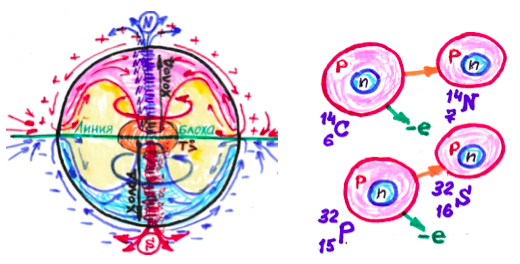

В таком случае, почему бы не получать разные химические элементы (атомы веществ) буквально даже из простой воды? Путём, например, облучения с ионизацией её молекул, когда образуются разного рода новые структуры вибросистем. При этом, независимо от способов воздействия и расхождения применяемых устройств, процессы в них будут протекать одни и те же – на принципах электричества и магнетизма. Более того, достигается устойчивый эффект в каждом факте подобного преобразования вещества, когда нестабильные (радиоактивные) изотопы, через фазу «выстреливания» из ядер электронов (β-распад) в магнитном поле вихря, переходят в стабильные (нерадиоактивные) состояния атомов (см. Рис. 7).

Надо учитывать, что трансмутации (и образования) различных элементов могут осуществляться и в результате взаимодействий разного рода зарядов с огромным количеством протонов и электронов в самой среде возбуждённого окружения. В том числе, с возникновением нейтронов.

Тогда очевидно, что свободные нейтроны, как источники энергии, присоединяются к парам вихрей «протон - электрон» атомов, изменяя свойства их вещества. Если говорить кратко и схематично, то образование новых ядер химических элементов происходит в результате захвата нейтронов, когда процесс протекает при внешнем воздействии α-частиц (положительные ядра атомов гелия-4) с последующим активным всасыванием (продавливанием) нейтронов внутрь ядра. В дальнейшем, идёт реакция β-распада этих ядер (изотопов), уже изрядно переполненных нейтронами (см. Рис. 8), когда они распадаются на протоны и электроны (быстрые β-частицы), которые с огромной скоростью выталкиваются (выстреливаются) из ядер в зону электронной оболочки атома. В итоге их заряд возрастает (число протонов растёт), и они превращаются в ядра атомов более тяжёлых элементов «Периодической системы» со всеми изменениями их свойств и параметров. На рисунке синим цветом обозначена зона расположения нейтронов в ядре, красным – протонов, и жёлтым – зона электронов условного атома.

И если это так, то любые растворы, в которых частицы веществ обволакиваются водой, как и любые жидкие среды органики, как нефть, либо расплавы металлов, – все они являются средами, ускоряющими процессы преобразований химических элементов при определённых воздействиях на них электромагнитными полями различной интенсивности. С образованием устойчивых форм дипольных вибросистем (например, новых атомов) и выбросом колоссальных объёмов энергии. Которая может быть использована как для потребления тепла, так и для выработки электроэнергии.

Вероятно, условия резонансного «отклика» (узнавания), возникающие в самой внутренней среде формы, в её центре сферы диполя, при закачивании в него зарядов извне (среды окружения), образуют стоячие волны между полюсами магнитного поля. Что запускает процессы избытка энергии (притока) для начала самодостаточных незатухающих колебаний вибросистемы. В этом случае и возникают процессы одновременно и синтеза, и распада зарядов в каждом полушарии диполя. С выбросом излишка вещества через свои полюса вдоль оси магнитного поля вовне пространства. Когда происходит разделение зарядов в центре экваториальной зоны вихревого электрического поля системы с последующим «выстреливанием» (выбросом) отрицательных зарядов через северный полюс, и положительных – через южный. С усилением собственного магнитного поля, которое оказывает влияние не только на интенсивность вращения самого диполя, как увеличение зоны влияния в пространстве окружения, но и на взаимодействия его с частицами извне.

Рис. 8 Механизм β-распада изотопа атома. Рис. 9 Земля и сферический конденсатор.

Следовательно, можно утверждать, что на синтез и распад веществ в подобных конструкциях любых диполей (вибросистем), существенное влияние оказывают внешние факторы. В том числе, внешнее магнитное поле среды окружения, которое управляет (регулирует) потоками зарядов и их количеством форм, как исходных структур усиления вихревого электрического поля при образовании любой новой формы вещества.

Выходит, к примеру, что в известных экспериментах трансмутаций вещества с электрическими взрывами фольги различных металлов в воде, возникающее шарообразное диффузное свечение плазмы связано, скорее всего, с разрывом силовых линий нарождающегося мощного магнитного поля. Когда энергия тонкой материи извне системы устремляется к источнику излучения. Это и есть механизм образования «шаровой молнии».

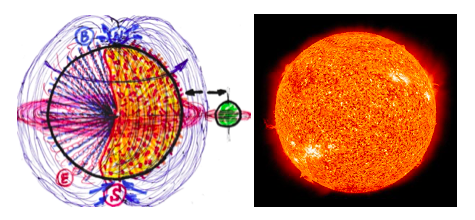

Почему же тогда в сфере, как форме, например, нашей планеты, достаточно чётко зафиксирована экваториальная зона, как и ось полюсов её диполя? Практически по аналогии сферического магнита. Оказывается, существенную роль места расположения экватора определяет вихревое электрическое поле дипольной вибросистемы, от которого и выстраивается позиция её магнитной оси. А ориентация подобных форм в пространстве зависит уже от внешнего воздействия других объектов, например, доминирующей роли Солнца в нашей системе, когда планеты вращаются практически в плоскости её эклиптики.

Тогда, сама стратосфера Земли, например, подобна классическому строению атомов со своими «спутниками» структур её тонкой материи. С другой стороны, она похожа на обкладку сферического конденсатора с зарядами в ней (см. Рис. 9). Когда гравитация, как магнетизм в такой модели от астрофизики, работает по описанным ранее моделям захвата зарядов извне системы диполя вихревым электрическим полем. С усилением (сохранением) структуры самой формы объекта всё возрастающим магнетизмом через увеличение его силовых линий между полюсами.

При этом полюса становятся подвижными (нестационарными), как зоны суммарного усиления (изменения) всех «квантов» многочисленных структурных и внешних «магнитиков» вращающихся повсюду диполей всех форм материи, как внутри системы, так и вовне среды окружения. Фактически же их место расположения в итоге определяется доминирующим состоянием внешнего воздействия пространства.

То есть, силовые линии диполя, в данном случае, «стягивают», удерживают от разрушения саму форму объекта. Например, Землю, как ядро с зарядом «+» (геосферу) и стратосферу с зарядом «-», как зону «электроносферы», если сопоставлять по аналогии с атомами. Но «водоразделом» между ними служит доменная граница линии Блоха, как и в любом диполе. То же самое можно конструктивно применить и к Солнечной системе с её планетами, и в общем к галактике, и т. д.

Значит ли всё это, что вихри магнетизма любой вибросистемы объекта при взаимодействии с полями извне пространства (отталкивании) в своей основе и есть то взаимодействие, которое мы сегодня принимаем ещё как гравитацию? Сжатие, сдавливание извне по внешней границе взаимодействия формы со средой и противодействие внутренней среды системы диполя становятся равноценными, как зоны паритета этих усилий. Например, как внешние границы объёма атома, клетки, стратосферы Земли или гелиосферы Солнца и т. д. Земля, её ядро, например, притягивает к себе отрицательные заряды капель дождя. Тогда её поверхность в таких местах зонально на какое-то время тоже приобретает тот же заряд. То есть, все эти электромагнитные взаимодействия очень подвижны и местами нестабильны.

Такие модели становятся возможными благодаря различным не только плотностям, но и свойствам «сфер в сферах» по принципу матрёшки. Где есть границы перехода одних зон пространственных образований в другие. Когда в каждой сфере в отдельности и в общей форме единой «сборной» структуры «шара» присутствуют разные оси намагниченности их магнитных полей со своими индивидуальные двумя полюсами.

Значит ли это, что в любом сферическом объекте (диполе) его центр – это «+», а внешняя оболочка – это «-», как зоны расположения электрических зарядов? Как, например, Северного и Южного магнитных полюсов Земли вдоль его оси? Или это зависит всё же только от внешнего состояния (управления) среды? Возможно, поэтому скорость свободного падения на разных планетах отличается, как отличаются и их магнитные поля.

Стало быть, в каждый момент взаимодействия с пространством извне в любой «сфере» диполя, как, например, в структуре атома или планеты, происходят динамичные обмены зарядами между её слоями различной интенсивности вращения на принципах электричества и магнетизма. Что задаёт ориентацию их полюсов, как единой вибросистемы, в данный момент времени. Потому что обмен зарядами происходит не только в зависимости от их энергии собственного момента импульса, но и направления их вращения в конкретной зоне активности. Которое и определяет радиальные реакции «притяжения» или «отталкивания» между зарядами, как формами вещества. Которые на определённой высоте (в своей энергетической оболочке сферы) от центра конкретной системы, являются весьма стабильными величинами. Как «гравитация» на планетах или в атомах. О чём подробно описано в статье «Структура магнитного поля».

Значит ли это, что магнитные воздействия между всеми телами, как в пространстве окружения, так и внутри структурных вибросистем диполей, есть череда эксклюзивных, скоротечных (переходных) явлений? Дискретно действующие лишь только в данный момент времени и на конкретные формы, которые постоянно перемещаясь из одной зоны энергетического влияния в другую, меняются под реакциями условий извне. И определяют подвижность самой единой формы, как внутри, так и вовне её системы. При этом суммарные взаимодействия общих, более крупных, структурированных вибросистем пространства создают некую стабильную картину влияния магнетизма, который мы и воспринимаем как «гравитацию». И, который воздействует не только от полюса к полюсу, укрепляя индивидуальную форму любого объекта, но и радиально - от оболочки к оболочке зарядов внутренней структуры каждого диполя. То есть, извне среды - вовнутрь, как отталкивание магнитных вихрей многочисленных форм в пространстве. Или обратно - с противоположным действием. Когда силовые линии спонтанно возмущённых магнитных полей разных объектов могут оказаться в пространстве взаимно перпендикулярными. И тогда вращаясь, они усиливают обоюдное притяжение друг к другу, от центра к центру своих диполей.

Рис. 10 Силовые линии вращающегося поля. Рис. 11 Излучение энергии Солнца (Википедия).

Следовательно, в формах любых диполей, встречные потоки противоположных зарядов от центра к периферии и обратно, образуют множественные радиальные силовые линии магнитного поля. Как результат взаимодействия зарядов по типу «обкладок сферического конденсатора». Таким образом, везде в подобных структурах существует два всегда взаимно перпендикулярных поля магнетизма – с радиальным направлением силовых линий (от центра или к центру) и «спиральным», по касательной к сфере диполя (от полюса к полюсу). Когда первое зависит от градиента между обкладками своего рода «конденсатора» диполя, который обусловлен количеством электричества в центре системы и в среде окружения. А второе - от состояния вихревого электрического поля, которое «потребляет» заряды извне, отвечая за усиление силовых линий между полюсами. Вероятно, потому и возможны «чувствительные» контакты с внешним «управляющим» воздействием окружения.

Стало быть, для исключения проникновения вовнутрь формы любого диполя всякого воздействия магнетизма извне пространства окружения можно воспользоваться сплошным сферическим (или в виде тарелки) магнитным (ферромагнитным) экраном? Потому что тогда вокруг такого объекта образуется вращающееся «комбинированное» магнитное поле. Когда его экранирующие (отражающие) свойства повышаются и возникает состояние фактической невесомости всей вибросистемы, как своего рода эффект «выталкивания» из среды окружения в противоположную сторону от объекта взаимодействия. Обычно концы «разорванных» (нарушенных) радиальных силовых линий магнетизма, при возбуждении их извне системы другим полем, непрерывно излучают энергию напряжённости подвижного электрического поля источника (см. Рис. 10). Интенсивность которого во многом зависит от образующегося градиента между зонами полярных зарядов в центре и на периферии диполя.

Подобные процессы, по всей вероятности, идентичны тем, что активно происходят на нашем Солнце. И мы наблюдаем изрыгающие «электричество» торцы этих подвижных «иголок» на многочисленных снимках светила, которое излучает энергию своего электромагнитного поля в пространство собственной гелиосферы, как протуберанцы, удерживаемые магнитным полем её вибросистемы (см. Рис. 11).

Вероятно, именно поэтому движение полюсов на любых планетарных системах, как и звёздах, происходит под влиянием роста активности внешних воздействий. Когда смещается положение не только плоскости вихревого электрического поля, но и самой оси магнитных полюсов. В момент возникновения спонтанного роста и объединения радиальных силовых линий магнетизма общего заряда диполя в единую «конкурирующую» новую магнитную ось, точно в конкретной зоне активности вращающейся сферы. С «расщеплением» старой до состояния обычных значений поля. И подобные процессы происходят в природе фактически во всех дипольных образованиях различной интенсивности излучения с одновременным усилением плотности силовых линий. Что непременно влечёт за собой отталкивание или притяжение от объектов вовне, как полёт в невесомости. Мы просто не имеем возможности в повседневной жизни визуально наблюдать все эти излучения явлений взаимодействия электричества и магнетизма в пространстве окружения. В силу ограниченности наших биологических органов восприятия.

Однако, существует ещё один фактор, играющий свою роль в формировании феномена невесомости всевозможных объектов в пространстве. Дело в том, что магнитное поле, возникающее между полюсами любого диполя, как результат взаимодействия электрических зарядов, не только порождает стоячие волны вдоль магнитной оси внутри самой формы сферы, (механизмы воздействия которых были рассмотрены ранее в обозначенной выше статье). Но и «выстреливает» через полюса вовне пучки вихрей одноимённых зарядов невероятной плотности, которые являются важной причиной придания момента инерции вращения самой форме. Это похоже, например, на раскручивание юлы, когда вы надавливаете на ручку винта осевого штока. Именно поэтому, например, наша планета или Солнце, скорость вращения которых мала, не испускают видимых излучений вдоль магнитной оси. В отличие от пульсаров, квазаров или магнитаров, частота излучений и скорости вращения которых чрезвычайно мощные.

В целом можно с большой долей вероятности спрогнозировать, что с определённой цикличностью, например, каждые приблизительно 26 000 лет климат Земли меняется. Разумеется, меняется и её биосистема, возможно, не вся. Вместе со сменой знака магнитного поля Солнечной системы при её «колебаниях» через экватор в ходе движении по галактическому зодиакальному кругу. Как один виток спирали по такой траектории относительно линии галактического экватора. То есть, примерно, по 13 000 лет на «ледниковый» и «огненный» периоды планеты. Очевидно, что сейчас, в эру Водолея, наступает именно эпоха похолодания, со своей «осенью и зимой», когда очередной «потоп» подготовит планету к сохранению энергии под ледяным панцирем. Значит, электронов (активной энергии) в пространстве нашей планетарной системы, с переходом в другое полушарие галактики, будет становиться всё меньше и меньше.

Значит ли это, что в глубинах Солнца всё так же будут продолжаться реакции трансмутаций вещества? Поддерживая постоянный обмен материи, как движение изнутри к периферии вдоль радиальных силовых линий усилиями огромных градиентов зарядов, образуя протуберанцы на многие тысячи километров? Когда нарождающиеся новые радиальные силовые линии магнетизма вместе с излучениями через полюса каждого диполя не только всегда будут стремиться управлять уже установившимися взаимными связями, но и создавать новые, с многочисленными объектами вовне. Следовательно, наша звезда способна постоянно восстанавливать свой расход баланса энергии за счёт многочисленных зарядов материи самого пространства. Используя для этого взаимопревращения одних веществ в другие в определённых условиях среды окружения.

Список литературы

- Azjukowski W.A. «Dynamik des Athers. Ideen des exakten Wissens». APN, Stuttgart. №2/74. S.48-58

- Р.Г. Сигалов, Ш.Д. Султонов, М. Тиллаев, Т.И. Шаповалова, А. Хайдаров. «Новые страницы учения об электромагнетизме». Фергана, 2003. 51 с.

- Ацюковский В.А. «Введение в эфиродинамику». М.: ВИНИТИ, 1980

- Ацюковский В.А. «Общая эфиродинамика. Моделирование структур вещества и полей на основе представлений о газоподобном эфире». М.: Энергоатомиздат, 1990

- Ацюковский В.А. «Логические и экспериментальные основы теории относительности». М.: Изд-во МПИ, 1990

- Иванов Ю.Н. «Ритмодинамика безамплитудных полей. Фазочастотная причина гравитационного дрейфа.» – Москва: Новый Центр, 2000. – 20 с.

- Ацюковский В.А. «Энергия вокруг нас. Эфиродинамические подходы к разрешению энергетического кризиса.» Второе издание. М. «Петит», 2009, 93 с.

- Волков. В.В., Боков В.А. «Динамика доменной стенки в ферромагнетике», Физика твёрдого тела, 2008, том 50, выпуск 2

- Макаров С.М. «Эфир, электричество, магнетизм», уч. пос. К.: КОМПРИНТ, 2016. - 76 с.

- В.А. Ацюковский. «Эфиродинамические основы гравитационных взаимодействий». РАЕН. Секция ноосферных знаний и технологий. М. «Галлея-Принт. 2018 г.