Введение

Химический состав воды и ее качество оказывают большое влияние на организм человека, в результате чего возникают различные заболевания, приводящие даже к летальному исходу. В связи с этим, большое внимание уделяется специальным исследованиям с целью определения ее качества безвредного для использования воды в хозяйственно-питьевых целях. Эти исследования являются очень важными, имеют приоритетное значение при гидрогеологических работах, проводимых с целью водоснабжения промышленных и гражданских объектов нефтегазового комплекса. В основу настоящей работы положены результаты опробования пресных подземных вод в пределах указанной территории за период 2005-

Результаты и обсуждение

Результаты исследований химического состава пресных подземных вод показывают, что по общей минерализации и по гидрогеохимическим показателям изучаемые подземные воды определяются общими гидрогеохимическими особенностями Западно-Сибирского артезианского бассейна, отражают историю развития ландшафта и палеогидрогеологическую историю.

Факторы, определяющие условия формирования химического состава пресных подземных вод, условно составляют две основные группы [2,5,8]:

1. Косвенные факторы. Они определяют условия, в которых протекает взаимодействие веществ с водой. К ним относятся климат, растительность. Рельеф, водный режим, гидрогеологические и гидродинамические условия и так далее.

2. Прямые факторы. Эти факторы непосредственно действуют на воду , обогащая ее растворимыми соединениями или наоборот, вызывая образование осадков, состоящих из компонентов, входящих в состав вод. К ним можно отнести литологию вмещающих пород, почвы, живые организмы и деятельность человека.

С целью изучения химического состава и качества добываемых вод настоящими исследованиями предусматривался комплекс лабораторных работ, включавших в себя полный химический анализ проб воды. Всего за период гидрогеологических исследований из водозаборных скважин отобрано 49 проб воды.

Отбор проводился в соответствии с положениями ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Анализы выполнены химико-аналитической лабораторией ОАО «Тюменская Центральная лаборатория» и лабораторном центре ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области.

По результатам анализов проб подземной воды, предоставленных предприятием-исследователем [9], проведена оценка качества пресных подземных вод на исследуемой территории. Для общей сравнительной характеристики состава и свойств подземных вод использованы ГОСТ 2874-82, СанПиН 2.1.4.1074-01 и Европейские стандарты питьевой воды [3,4,5].

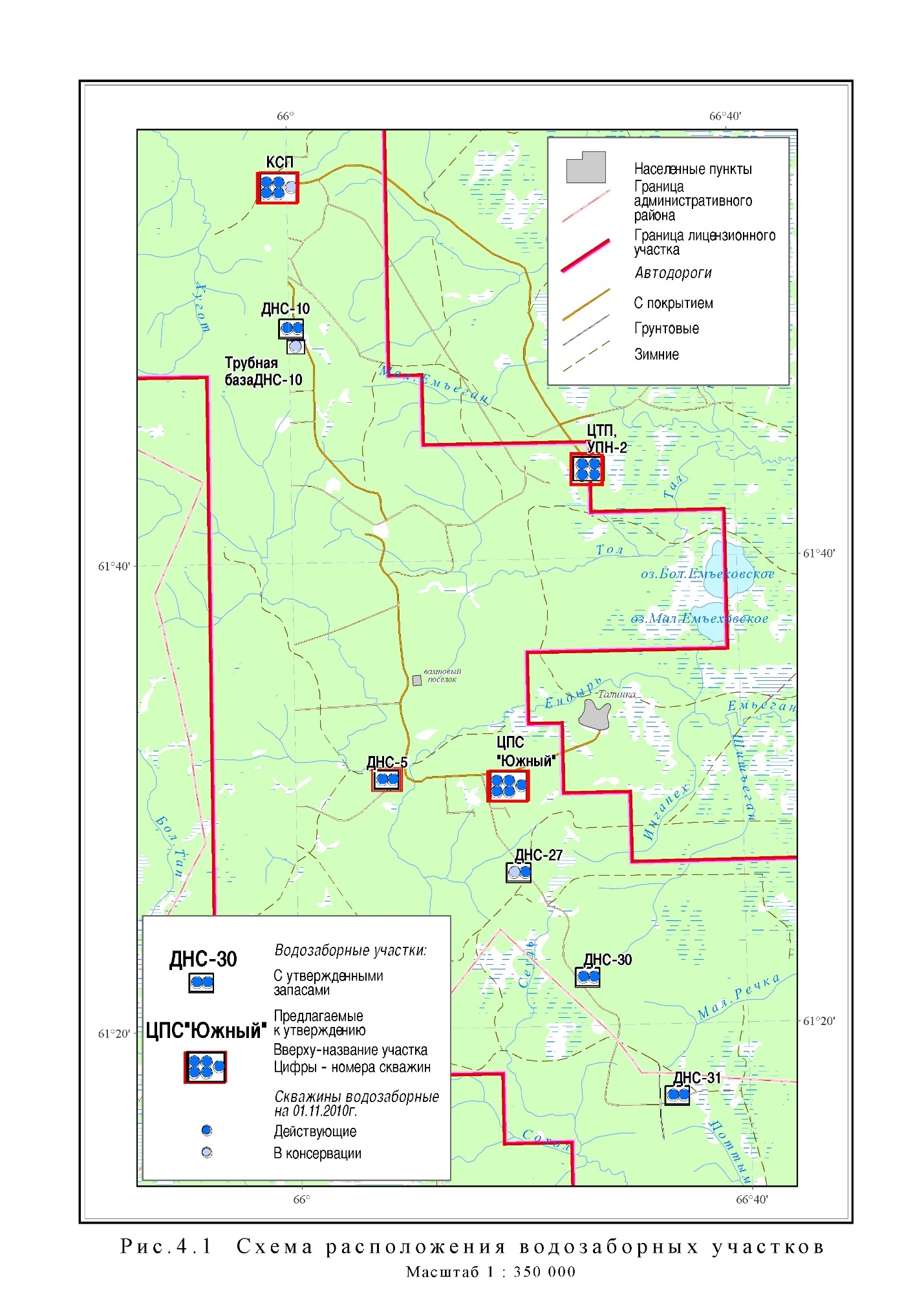

Результаты анализов приведены в таблице 1. Согласно этим государственным стандартам качество оценивается по следующим показателям: микробиологические, санитарно-токсилогические и органолептические.

Таблица 1

Объекты опробования

|

№ скважины |

Расположение |

|

2 |

ЦПС Талинский (КСП) |

|

А - 356 |

ЦПС Талинский (КСП) |

|

А - 357 |

ЦПС Талинский (КСП) |

|

3 |

ЦПС Талинсий (КСП) |

|

5 |

ЦПС Талинский (КСП) |

|

377 |

ЦПС Талинский (КСП) |

|

1 |

Трубная база ДНС - 10 |

|

1 |

ДНС – 10 |

|

2 |

ДНС - 10 |

|

1 |

ЦТП УПН - 2 |

|

2 |

ЦТП УПН - 2 |

|

А - 352 |

ЦТП УПН – 2 |

|

А - 353 |

ЦТП УПН - 2 |

|

А - 354 |

ЦТП УПН - 2 |

|

А - 353 |

ДНС - 5 |

|

2 |

ДНС – 5 |

|

3 |

ДНС - 5 |

|

1 |

ДНС - 27 |

|

2 |

ДНС – 27 |

|

1 |

ДНС – 30 |

|

2 |

ДНС - 30 |

|

1 |

ЦПС Южный |

|

2 |

ЦПС Южный |

|

3 |

ЦПС Южный |

|

4 |

ЦПС Южный |

|

5 |

ЦПС Южный |

|

6 |

ЦПС Южный |

|

7 |

ЦПС Южный |

|

1 |

ДНС - 31 |

|

2 |

ДНС - 31 |

|

1 |

ДНС - 24 |

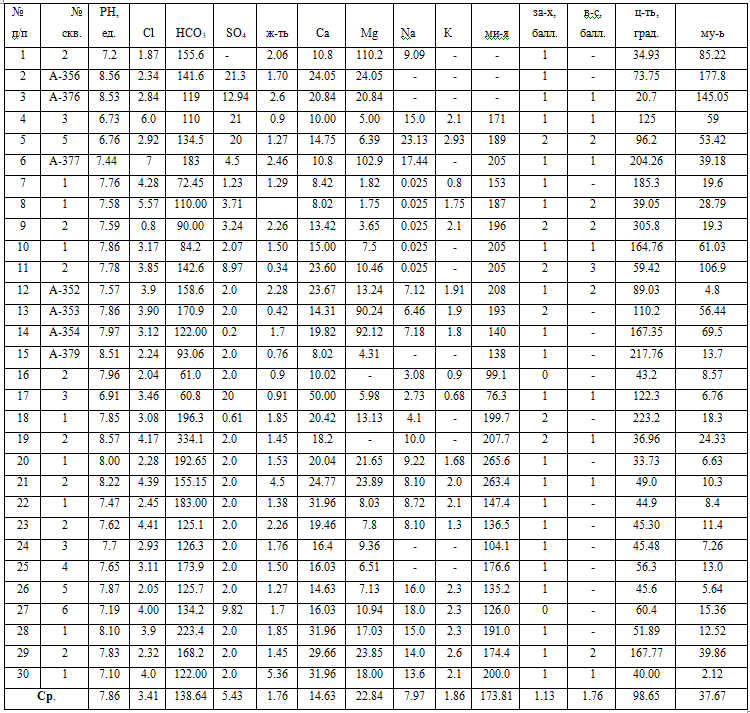

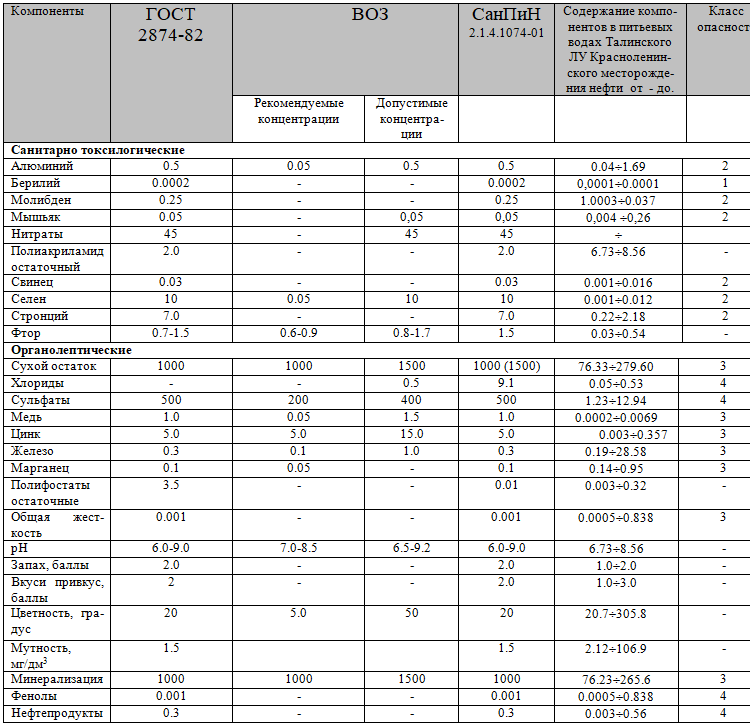

Таблица 2.

Некоторые усредненные показатели компонентного состава питьевых вод, мг/дм3

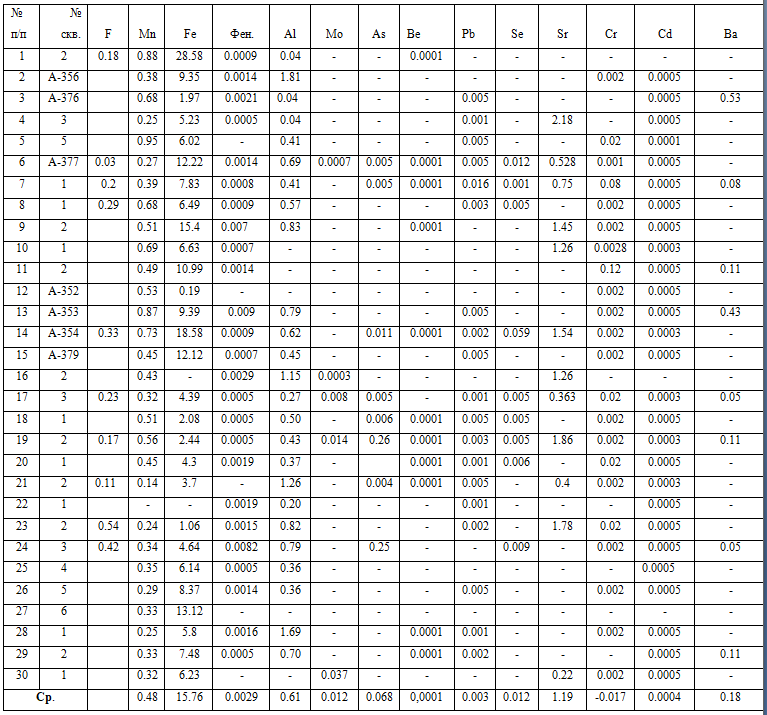

Продолжение табл.2

Некоторые усредненные показатели компонентного состава питьевых вод, мг/дм3

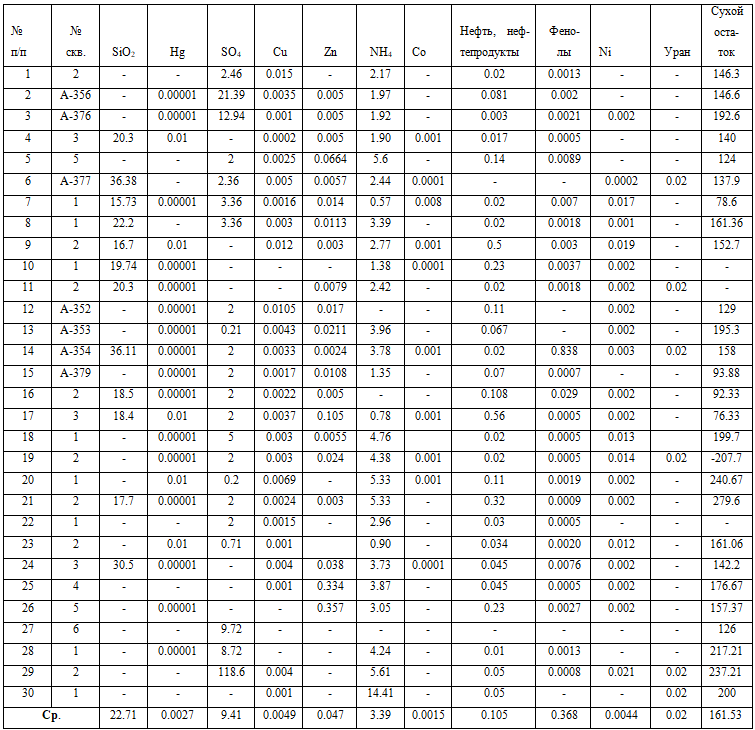

Продолжение табл.2

Некоторые усредненные показатели компонентного состава питьевых вод, мг/дм3

Примечание: ЦПС – скв. 2, 356, 376, 377; Трубная база, ДНС-10 – скв. 1, 2; ЦТП УПН-2 – скв. 1, 352, 353, 354; ДНС-5 – скв. 2, 379; ДНС-27 – скв.1; ДНС-30 скв. 1,2; ЦПС «Южный» - скв. 2, 3. 4 , 5 ,6 ,7; ДНС-31 – скв. 2; ДНС-24 – скв. 3.

Когда говорят о плохой воде, традиционно подразумевают ее загрязнение, т.е. превышение уровня концентрации веществ относительно нормативных характеристик (ПДК). Но самое опасное для человека свойство воды – это не загрязнение, а ее физиологическая неполноценность. Она определяется не только верхней, но и нижней границей содержания определенных природных компонентов в воде. Эти границы отражены в рекомендациях ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает не только верхний предел (ПДК), но и нижнюю границу допустимых концентраций, а также и рекомендуемые концентрации компонентов в питьевой воде [ 2,3 ]. Именно, исходя из таких предпосылок, и оценивались авторами пресные подземные воды в пределах Талинского лицензионного участка Красноленинского месторождения нефти. Для оценки их качества по рекомендациям [1] использованы данные о концентрациях наиболее встречающихся в природных водах токсических химических элементов (табл. 3). Кроме этого, наряду, с вышеперечисленными веществами обязательному определению при оценке качества подземных вод подлежат органолептические показатели. Сведения по ним отражены в таблице 3. Очень важными при оценке качества являются микробиологические показатели, по которым, к сожалению, нет сведений. В зависимости от токсичности, кумулятивности, способности вызывать отдаленные эффекты и лимитирующего показателя вредности выделяются классности опасности вещества для человека: 1)чрезвычайно опасные, 2) высокоопасные, 3) опасные, 4) умеренноопасные [1,10].

Таблица 3

Некоторые показатели компонентного состава подземных вод, мг/дм3

Минерализация. Согласно рекомендациям ВОЗ [2], минимальная рекомендуемая минерализация вод 100-200 мг/дм3, а ПДК 1000 мг/дм3. По исследуемому району она составляет 76,3-265,6 мг/дм3 (табл. 2). Низкая минерализация питьевых вод может привести к нарушению водно-солевого баланса организма, депрессивно воздействует на функциональное состояние желудочно-кишечного тракта и иногда вызывает сердечно-сосудистые заболевания.

рН. Величина рН является важнейшей характеристикой природных вод. Она зависит от присутствия различных форм угольной кислоты, органических кислот, газов, микроорганизмов, гидролиза солей. Диапазон значений рН, определяемый СанПиН, ГОСТ и ВОЗ, составляет интервал от 6 до 9. На данной территории определено, что подземные воды имеют слабокислую и слабощелочную реакцию с рН от 6,73 до 8,56.

Кремний (SiO2) является одним из важных солеобразующих компонентов подземных вод на изучаемой территории. При ПДК 10 мг/дм3, его содержание составляет в среднем 15.73 – 36.38 мг/дм3.

Кремний играет в организме важную защитную роль, повышая его самозащитные функции и способствуя дезинтоксикации. Человеку ежедневно требуется 20-30 мг SiO2. Кремний облегчает удаление из организма метаболитов, чужеродных и токсичных веществ, служит барьером, задерживающим распространение дегенеративных процессов, рака.

Как показывают исследования, оптимальное содержание кремния в воде определяется значением 5 мг/дм3. При более низких или более высоких концентрациях происходит нарушение саморегуляционных свойств организма, что может вызвать ряд таких заболеваний как рак, зоб, дерматиты, туберкулез и т.д. Избыточные концентрации кремния, выше 5-30 мг/дм3, приводят к эндемическим заболеваниям.

Гидрокарбонаты. Из анионов доминирующее положение занимают ионы HCO3-. Формирование гидрокарбонатных вод чаще всего связывают растворением карбонатов кальция. В условиях влажного климата и инертных пород большое значение приобретает разложение органических веществ. В результате происходит обогащение подземных вод углекислым газом и органическими кислотами, что делает их химически активными. Вследствие этого происходит выщелачивание элементов из водовмещающих пород и накопление гидрокарбонатов в подземных водах [2,7].

Содержание гидрокарбонатов в подземных водах исследуемой территории колеблется в пределах от 61,0 до 223,0 мг/дм3.

Хлор. Вторыми по распространенности являются ионы хлора. Они не образуют труднорастворимых минералов, не адсорбируются коллоидными системами, не накапливаются биогенным путем. Хлор образует хорошо растворимые соли натрия, магния и кальция.

Повышенная концентрация хлора в подземных водах отмечена в одной из опробованных скважин (№ 1), которая достигает 5,57 мг/дм3. Хлорорганические соединения, попадая в организм человека, вредно влияют на печень, почки и кожную поверхность, вызывая токсический гепатит, желтуху, острую деперессию и дерматит кожи.

Кальций и магний. Первое место среди солеобразующих компонентов занимают ионы кальция и магния. Эти ионы иногда называют «металлами жизни» ввиду их значений для нормального развития организма. Согласно рекомендациям ВОЗ, в питьевой воде должно быть не менее 60 мг/дм3 кальция и 6 мг/дм3 магния. Источником появления кальция в подземных водах являются кальцийсодержащие минералы и известковый цемент пород. Содержание этого компонента по исследуемому району изменяется от 8,02 до 50,00 мг/дм3, а магния от 1,75 до 110,20 мг/дм3 (табл. 2).

При малом содержании кальция и магния происходит ослабление иммунной системы организма, нарушение обмена веществ, развитие многочисленных заболеваний и патологий, вызванных конкурирующим действием ионов тяжелых металлов. Неполучение кальция и магния приводит к уязвимости организма и к заболеваниям. И даже небольшое количество загрязнителей (в пределах ПДК) достаточно для отклонений в состоянии здоровья. Содержащая же, в достаточном количестве, кальций и магний вода способствует повышению сопротивляемости организма человека к воздействию отрицательных факторов внешней среды, так как на уровне клетки кальций и магний блокируют губительное для нее действие ионов тяжелых металлов [2].

Натрий. Среди катионов на первом месте по растворимости стоят ионы натрия. Все соли натрия обладают высокой растворимостью, поэтому миграционные возможности натрия весьма широки.

Содержание натрия на исследуемой территории колеблется в пределах от 0,025 до 23,13 мг/дм3. Наиболее высокое содержание натрия отмечено в подземных водах скважины № 5, которое достигает величины 23,13 мг/дм3.

Железо и марганец. Повсеместно в рассматриваемом районе содержание железа превышает ПДК, достигая 28,58 мг/дм3 (скв. 2). В то же время железо является жизненно необходимым элементом, активно участвующим в окислительно-восстановительных процессах в организме и реакциях, необходимых для роста и кроветворения. Длительное употребление человеком воды с повышенным содержанием железа может привести к эндемическому заболеванию печени (гемосидерит) [ 2 ]. Распространенность марганца имеет максимум 0,95 мг/дм3(скв.5) при ПДК 0,1 г/дм3. Марганец оказывает значительное влияние на рост, размножение, кроветворение, на обмен веществ, участвуя в биологическом катализе. В марганцевых субрегионах высокое содержание его в водах отрицательно влияет на обмен йода в организме, приводит к эндемическому зобу, высокому распространению кариеса у детей [2].

Повышенное содержание железа характерно в целом для подземных вод кайнозойских отложений Западно-Сибирского мегабассейна и имеет естественную природу. Оно обусловлено присутствием железосодержащих минералов. Важным фактором, способствующим накоплению водорастворимых форм железа, является наличие глинистых горизонтов, обогащенных органическим веществом. Железо способно образовывать устойчивые комплексные соединения как с неорганическими аддентами, так и с органическим веществом, в частности с фульвиновыми кислотами. Также как и для железа, содержание органических веществ гумусового ряда является благоприятным для накопления марганца, что характерно для вод эксплуатируемого комплекса [9].

Фтор. Подземные воды отличаются пониженным содержанием фтора. Его недостаток, как известно, вызывает кариес зубов,а избыточное содержание вызывает заболевание флюорозом. В зависимости от климатических условий, определяющих количество потребляемой воды, оптимальная для здоровья концентрация фтора составляет от 0,7 до 1,5 мг/дм3 [1]. Данные рекомендации соответствуют нормативным документам ВОЗ. Концентрации фтора в подземных водах на территории изучаемого месторождения находятся в пределах от 0,03 до 0,54 мг/дм3 [2,5].

Аммоний. Из соединений азота в подземных водах встречаются аммоний, нитраты и нитриты. Эти формы азота генетически связаны между собой и могут переходить друг в друга. Аммонийный ион в подземных водах формируется в результате природных биохимических процессов аммонификации, протекающих в анаэробных средах [8]. В таких условиях интенсивно развиваются аммонифицирующие бактерии, с помощью которых азот органических веществ переводится в минеральный. Аммиак, обладающий высокой растворимостью, взаимодействуя с водой, образует ион аммония: Аммоний обладает способностью активно сорбироваться различными фракциями пород. Также преобладание иона аммония свидетельствует о безкислородной нейтральной среде формирования химического состава подземных вод [6].

Концентрация аммония в подземных водах изменяется в пределах от 0,78 до 14,41 мг/дм3 и имеет превышение ПДК в большинстве опробованных скважин. Максимальное значение отмечено в скважине 1, которое составило 14,41

В изучаемых подземных водах наблюдаются повышенные значения мутности и цветности. Авторы работы [9] это объясняют присутствием в водах двухвалентных железа и марганца, которые при окислении образуют хлопьевидный осадок гидроокиси, завышающей значения мутности и цветности при их определении. Такое же завышение органолептических показателей происходит за счет кремниевой кислоты, полимеризация которой обусловливает образование опалесцирующей пленки.

Выводы:

Обработка и анализ, имеющихся материалов, полученных в результате гидрогеологических исследований, позволили сделать следующие выводы:

- Формирование химического состава подземных вод происходит вследствие природных геохимических взаимодействий в системе «вода-порода».

2. Повышенные значения предельно допустимых концентраций установлены для значений: цветности, мутности, перманганатной окисляемости, иона аммония, общего железа и марганца. Формирование этих компонентов в повышенных концентрациях происходит в результате природных гидрогеохимических процессов, свойственных условиям водоносных горизонтов и комплексов Западно-Сибирского мегобассейна.

3. Результаты гидрогеологических исследований, и опробование существующих артезианских скважин показывают, что подземные воды исследуемой территории характеризуются химической стабильностью, которая дает основание считать их достаточно защищенными и дает основание для прогноза сохранения качества в дальнейший период освоения данной площади.

Таким образом, качество подземных вод определенное по пробам, отобранных в гидрогеологических скважинах по обобщенным, санитарно-токсикологическим, органолептическим показателям в основном соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01, ГОСТ 2874-82 и рекомендациям ВОЗ (Табл. 3). Превышение предельно допустимых концентраций установлено лишь для отдельных компонентов и показателей, таких как цветность, мутность, аммоний, кремний, железо и марганец. Формирование этих нормируемых показателей в повышенных концентрациях происходит в результате природных гидрогеохимических взаимодействий в системе «вода-порода». Неполное соответствие качества подземных вод требуемым стандартам предопределяет специальную водоподготовку при их использовании для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Список литературы

- Орадовская А.Е., Лапшин Н.Н. Санитарная охрана водозаборов под-земных вод- М: Недра, 1987. – 167 с.

- Бешенцев В.А., Иванов Ю.К., Бешенцева О.Г. Экология подземных вод Ямало-Ненецкого автономного округа /В.А. Бешенцев, Ю.К. Иванов, О.Г. Бешенцева. Екатеринбург: Институт геологии и геохимии УрО РАН, 2005, - 165 с.

- Европейские стандарты питьевой воды. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1972, - 60 с.

- Требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников: Санитарные правила и нормы. СанПиН-4630-88. М:, Информационно-Издательский центр Госкомсанэпиднадзора России, 1996, - 27 с.

- Акулов К.Н.,Мазаев В.Т., Королев А.А., Шлепнина Т.Г. ГОСТ 2874- 82. «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». Москва, Издательство стандартов ИПК, - 24 с.

- Бешенцев В.А. Гидрохимия пресных подземных вод ЯНАО. Дис.канд. геол.-мин. Наук. Екатеринбург, 2000. 164 с.

- Никаноров А.М., Посохов Е.В. Гидрохимия. – Л., Гидрометеоиздат, 1985, 229 с.

- Крайнов С.Р., Швец В.М. Геохимия подземных вод хозяйственно-питьевого назначения. М.: «Недра», 1987. 288 с.

- Вашурина М.В., Русакова Ю.О. и др. «Переоценка запасов пресных подземных вод по действующим водозаборам на Талинском лицензионном участке ОАО «ТНК-Нягань». ЗСФ ИНГГ СО РАН – Тюмень, 2009. 111 с.

- Бешенцев В.А., Трофимова Н.С. Водоснабжение (учебное пособие)/ В.А. Бешенцев, Н.С. Трофимова. Тюмень: ТИУ, 2016,- 70 с.