Введение

С целью равномерного охвата пласта разработкой и интенсификации добычи нефти на X месторождении, расположенном в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области, используются технологии многостадийного гидравлического разрыва пласта в горизонтальных скважинах, пробуренных на залежах трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). Многостадийный ГРП проводится с компоновкой закачивания скважины с открыванием муфт ГРП растворимыми или нерастворимыми шарами (специальными шарами сферической формы, имеющими разный размер). При использовании нерастворимых шаров применяется технология гибкой трубы (ГНКТ) для освоения с азотом для разфрезеровки (разбуривания) шаров и портов (муфт ГРП). Для растворимых шаров для освоения ГНКТ не используется.

Такая обычная «шаровая» технология даёт возможность производить закачивание скважины без цементирования и перфорации хвостовика. [2]

Основными перспективными объектами на месторождении являются залежи пластов Ю2 и Ю1, тюменской свиты. В 2017 году на данном месторождении в горизонтальной скважине 4019Г на залежи пласта Ю2. был проведён 10-ти стадийный ГРИ (текущий забой 4382 м., длина НКТ 3354 м.) с использованием компоновки для открытого ствола I-FRACSleeves (одноразовые порты).

Поиск эффективных решений стимуляции ГС с МГРП значительно усложняют имеющиеся конструкции хвостовиков с недоразбуренными или вообще с нетронутыми фрак-муфтами. Работать стандартным инструментом ТКРС АО «ЕПРС» в таких хвостовиках нет возможности. По этой же причине нет возможности проводить селективные обработки призабойной зоны (ОПЗ), ГРП, ремонтно-изоляционные работы (РИРы) или геофизические исследования без привлечения колтюбинга. Применимой технологией стимуляции ПЗП, где горизонтальный ствол скважины с МГРП является ОПЗ на ГНКТ.

Проведение МГРП на месторождении X

В настоящее время подбор скважин для ГРП, как правило, проводится путём экспертных оценок специалистов и на основе имеющегося промыслового опыта. Этот процесс строго не формализован, поэтому разные группы специалистов часто приходят к различным выводам.

При выборе объектов для применения гидроразрыва необходимо решить ряд вопросов:

- Целесообразно ли проведение ГРП на конкретной скважине;

- Какую технологию ГРП применить;

- Какой масштаб обработки выбрать;

- Какой прирост дебита может быть получен;

- Окупятся ли затраты на ГРП. [3]

Выделение эксплуатационных объектов является одной из важных задач, решаемых при проектировании разработки месторождений.

Обоснование выделения залежей нефти в самостоятельные эксплуатационные объекты осуществляются, исходя из следующих основных критериев:

- технико-экономических, учитывающих способ добычи нефти и технические условия, обеспечивающих рентабельную разработку залежей;

- технологических, учитывающих возможность эксплуатации каждого объекта самостоятельной сеткой скважин, применение тех или иных методов воздействия на пласт и управления процессом разработки;

- гидродинамических, определяющих темп и характер выработки запасов нефти, динамику обводнения залежей;

- геологических, которые учитывают геолого-физическую характеристику залежей нефти, условия их разобщения, различие фильтрационно-емкостных свойств коллектора, физико-химических свойств флюидов, характер нефте-,водо-, газонасыщенности и т.д.

Пласт Ю2, является основным объектом по запасам, на долю которого приходится 75% начальных извлекаемых запасов нефти месторождения. Плотность начальных извлекаемых запасов нефти высокая и составляет 2,346 тыс.т/га. Проницаемость по пласту Ю2 выше в ~ 31 раз, чем по пласте Ю1. Коэффициент продуктивности до проведения ГРП составил 0,69 м3/сут/атм, что в ~32 раза больше чем по вышележащему пласту, после ГРП - 1,16 м3 /сут/атм. Пласты. Ю1 и Ю2, перекрываются в плане, что позволяет использовать фонд выработанного объекта.

В совокупности все эти данные позволяют на текущем этапе выделить два объекта разработки: объект Ю2; (основный) — высокопродуктивный пласт с более высокими коллекторскими и фильтрационно-емкостными свойствами, на долю которого приходится 75% начальных извлекаемых запасов нефти месторождения; объект Ю1. (возвратный) — пласт, обладающий крайне низкими ФЕС (проницаемость менее 1 мД, низкие н/н толщины при низкой песчанистости), с низкой плотностью начальных извлекаемых запасов нефти (0,781 тыс.т/га).

Проведение гидравлического разрыва требует очень тщательного изучения термодинамических условий и состояния призабойной зоны скважины, состава пород и жидкостей, а также систематического изучения накопленного промыслового опыта.

Осуществление гидравлического разрыва пласта рекомендуется в следующих скважинах:

- имеющих при опробовании слабый приток;

- с высоким пластовым давлением, но с низкой проницаемостью коллектора;

- с загрязненной призабойной зоной;

- с заниженной продуктивностью;

- с высоким газовым фактором (по сравнению с окружающими);

- в нагнетательных с низкой приёмистостью;

- в нагнетательных для расширения интервала поглощения.

Гидроразрыв пласта не рекомендуется проводить:

- в нефтяных скважинах вблизи контура нефтеносности;

- в технически неисправных скважинах;

- в добывающих скважинах, расположенных вблизи нагнетательных;

- в пластах малой толщины <5м.;

- в пластах с неконтактной подошвенной водой, отделенной от продуктивной части тонкой глинистой перемычкой;

- высоко обводненные скважины (наилучшие результаты достигаются при обводненности менее 30%).

Существуют технологии комплексного подхода к проектированию ГРП, которые основаны на учёте многих факторов, таких как проводимость агента, механика трещины, технологические и экономические ограничения.

Использование комплексного подхода к проектированию гидроразрыва позволяет подобрать жидкость разрыва и пропант, максимально соответствующие конкретным условиям, и проконтролировать распространение и раскрытие трещины, транспортировку пропанта во взвешенном состоянии вдоль всей трещины, успешное завершение операции. Знание профиля напряжений в пласте позволяет не только определить давление ГРП, но и предсказать геометрию трещины.

С помощью компьютерной модели процесса разработки с применением ГРП можно оценить целесообразность проведения этого процесса в скважинах, влияние его на нефтегазоотдачу и темпы выработки запасов объекта разработки, выявить необходимость повторных обработок и т.д. [4]

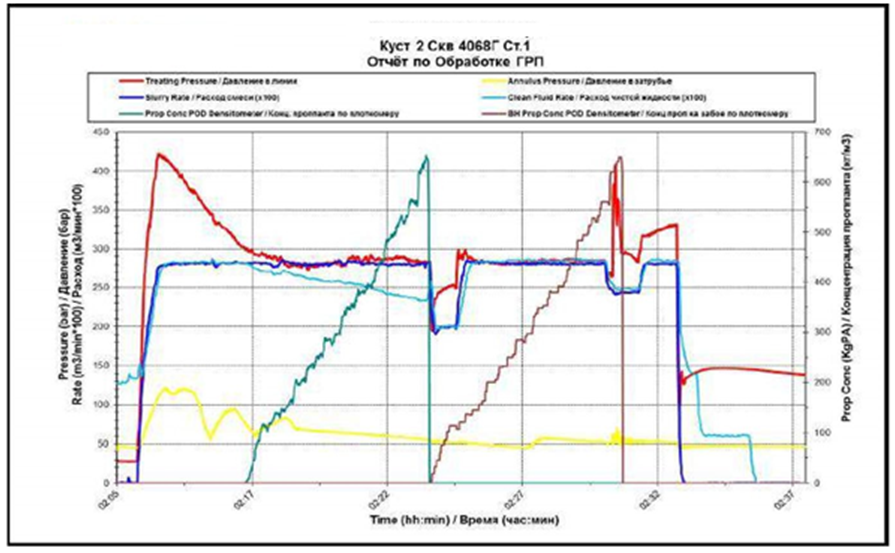

Рассмотрим на примере скв.4068Г на кустовой площадке-2 месторождения X, пласт Ю2, на которой в период с 29 по 31 декабря 2016 года проводилось ГРИ по шаровой технологии (Рисунок 1.1) по заказу компании ООО «Лукойл Западная-Сибирь».

Рисунок 1.1 – График основного ГРП

Подготовку к ГРП осуществляли АО «ЕПРС». Компании «Schlumberger» использовала для проведения ГРП:

- муфту ГРП «Delta-Port»;

- муфту ГРП «I-Frac» под шар 1,875, 2,375, 2500, 2,675;

- тип пакера – Стингер.

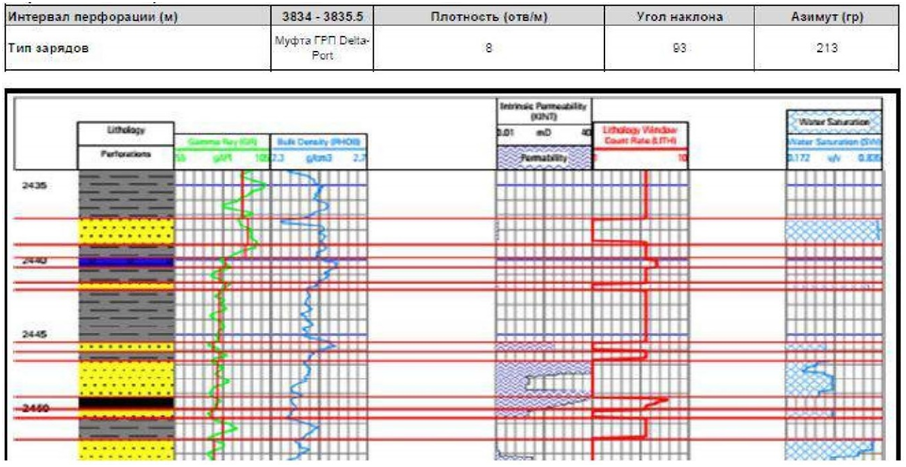

Согласно данным отчетам о проведении ГРП (Рисунок 1.2)

- свойство пласта – плотный пласт, глина песчаник;

- объем закачанного пропанта за весь период составил 73,4 м3;

- интервалы перфорации – 3300, 28-3835,48 м;

- количество интервалов – 5;

- угол наклона скважин в интервале перфорации – 93 градуса.

Рисунок 1.2 – Полевой отчет о проведении ГРП

По результатам анализа проведения ГРП, представленного в отчетах, определены следующие параметры:

- тип пропанта – 20/40 Форес, 16/20 Форес и 16/20 ФоресРСП;

- масса пропанта – 74 тыс.кг;

- объем закачанной чистой жидкости – 599 м3;

- максимальная концентрация пропанта – от 200 до 900 кг/м3;

- давление закрытия PcI – от 342 до 372 кгс/см2;

- чистое давление Pnet – от 49 до 60 кгс/см2 (по плану от 38 до 46 кгс/см2);

- объем стадии «подушка» - уменьшен до 16 м3 и 30 м3 (4 и 5 стадии).

Рисунок 1.3 – Каротажные материалы отчета о проведении ГРП

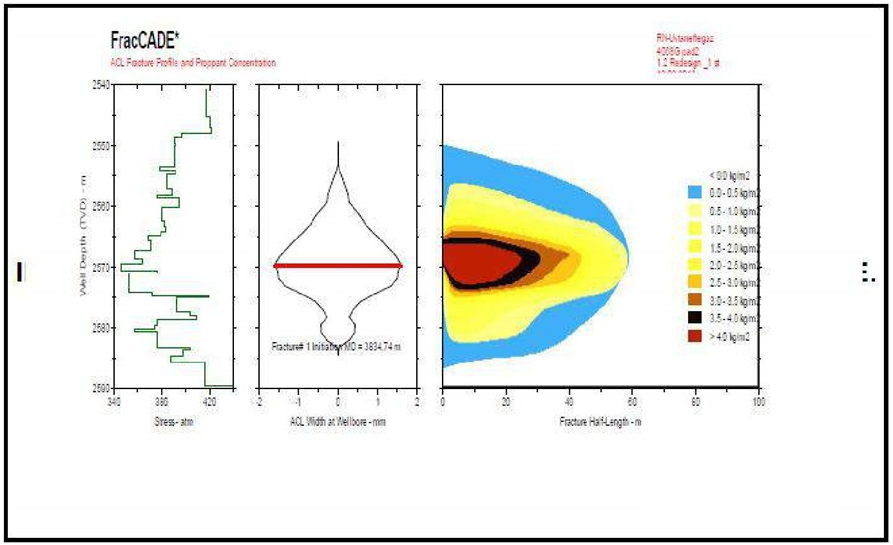

Оценка ГРП по дебиту жидкости составил 111 м3/сут. Оценка обводненности после проведения ГРП – 15%. Для подтверждения параметров пласта и трещины рекомендовано провести исследования КВД и профиля притока (Рисунок 1.4).

После запуска скважины 4068Г в работу в середине января 2017 года она имела следующие показатели:

- дебит жидкости – 227 м3/сут;

- обводненность – 23 %.

В течение 2017 года наблюдалось плавное падение показателей дебита жидкости с 227 до 170 м3/сут. и рост показателей обводненности до 40 %. Давление на приеме насоса выросло с 152 до 247 атм.

Рисунок 1.4 – Профиль трещины после закрытия и проводимость

Заключение

Внедрение технологии многостадийного гидравлического разрыва пласта (МГРП) на горизонтальных скважинах является перспективным направлением, поскольку она позволяет увеличить темпы выработки и, как следствие, получить максимальный экономический эффект, а также ввести в разработку ранее нерентабельные запасы. [1]

В целях равномерного охвата пластов разработкой, а также испытания применимости технологий для повышения нефтеотдачи пластов в рамках пробной эксплуатации на месторождении был проведен ГРП в наклонно-направленных скважинах в ЧНЗ и горизонтальные скважины в ВНЗ (пласты Ю1-2). В условиях небольшой расчлененности пласта Ю2 и наличия обширных водонефтяных зон, горизонтальные скважины показали значительно лучшую эффективность, чем наклонно-направленный фонд. Горизонтальные скважины позволяют интенсифицировать добычу нефти при меньших или схожих темпах роста обводненности и вовлечении запасов нефти, приходящихся на две наклонно-направленные скважины, что положительно сказывается на характеристиках вытеснения. Данный факт подтверждается и на соседнем Усть-Котухтинском месторождении, где горизонтальные скважины также показали большую эффективность применения в ВНЗ, по сравнению с наклонно-направленными скважинами.

Традиционные технологии бурения вертикальных скважин и последующий гидроразрыв пласта не обеспечивают достижения высокого показателя коэффициента извлекаемости углеводородов и допустимой рентабельной эксплуатации нефтяных и газовых скважин. При отсутствии прочных глинистых пропластков происходит неконтролируемый рост трещины, что приводит к высокой начальной обводненности продукции.

Современные достижения в области проведения гидроразрыва пласта обусловлены многообразием геологических условий залежей углеводородов, что приводит к необходимости адаптации его технологий к конкретным задачам.

Список литературы

- Ашрапов Т.Р. Технология многостадийного гидравлического разрыва пласта // [Электронный ресурс] // Научная электронная библиотека: Академический журнал Западной Сибири, № 5 (66), Том 12, 2016. Режим доступа: https://elibrary.ru/

- Дорожкина М. А. Применение горизонтальных скважин с многостадийным ГРП / М. А. Дорожкина // Западно-Сибирский нефтегазовый конгресс: сборник научных трудов XI Международного научно-технического конгресса студенческого отделения общества инженеров-нефтяников. – Тюмень, 2017. – С. 22-25.

- Салимов В.Г., Насыбуллин А.В., Салимов О.В. Прикладные задачи технологии гидравлического разрыва пласта: Монография / В.Г. Салимов, А.В Насыбуллин, О.В. Салимов. – Казань: Изд-во «Фзн» Академии наук РТ, 2018. – С. 8-9.

- Волохин А.В. Выполнение работ по поддержанию пластового давления [Текст]: учебник / А.В. Волохин. – Москва: Академия, 2017. – 192 с.

- Методические указания по структуре, содержанию и оформлению научно-исследовательских работ магистрантов / сост. А.А. Севастьянов, К.В. Коровин, О.П. Зотова Тюменский индустриальный университет, - Тюмень: ТИУ, 2019 –32 с.

- Ильина Г.Ф., Алтунина Л.К. «Методы и технологии для коллекторов Западной Сибири» - Томск: Издательство ТПУ, 2006.

- Лысенко В.Д. Определение эффективности гидравлического разрыва нефтяного пласта// Нефтяное хозяйство.-1999. - № 11.-С. 12-17.

- Виноградов И.А., Поздняков А.А. Оценка влияния геологических условий и технологических параметров на результаты гидроразрыва пласта // Интервал —2001-№ 9(32) - с. 27- 35.