Аутентичность рассматривается как личностное образование, как способность быть самим собой, действовать в соответствии с собственными мыслями, убеждениями, ценностями, которые делают человека подлинным.

В философии в рамках экзистенциализма аутентичность рассматривается как возможность человека быть самим собой. М. Хайдеггер ввел данное понятие и считал он, что аутентичность лежит в основе самоактуализации и самовыражения человека. В психологии аутентичность впервые получила свое признание в гуманистической психологии и активно употреблялось данное понятие К. Рождерсом, который характеризовал аутентичность как способность человека быть подлинным и способным вести себя в общении, не примеряя на себя какую-либо социальную роль. В современной психологии аутентичность часто используется в экзистенциальной психологии и психотерапии [2].

Понятие аутентичность активно используется в западной психологии. Э. Фромм рассматривал аутентичность, как категорию, которая помогает человеку раскрыться и само выразиться. Он считал, что аутентичность – это способность человека в процессе самовыражения использовать свой собственный потенциал и истинные способности, которые помогут человеку найти свой подлинный путь в жизни [3].

В. Франкл говорил об аутентичности как о результате обретения человеком смысла. По его мнению, только обретя смысл человек может быть подлинным и истинным. Осмысленность самого себя и своей жизни приводит человека к осмысленной

самореализации [1].

Согласно мнению Э. Эриксона, аутентичность - это есть осознание себя через индивидуальный опыт. Процесс аутентичности начинается с детства и итогом этого процесса является уверенность в собственном «Я», уверенность в себе [2].

В отечественной психологии идентичность исследуется как комплексный социально-психологический феномен на уровне личностном и социальном, со сложной социокультурной детерминацией последнего в условиях современного переходного российского общества. Аутентичность используется вместе с близкими по значению словами «самость», «идентичность», «самоопределение». В концепции Д.А. Леонтьева касательно жизненной позиции аутентичность выступает одним из трех критериев самореализации. Он отметил аутентичность «как следование своему пути и предназначению» [1].

Чаще всего аутентичность рассматривается в контексте самосознания личности, как ориентировка в собственной личности и осознание своего «Я». В отечественной психологии самосознание интерпретируется как специфическая форма сознания, ориентированная на осознание самого себя как субъекта деятельности, на осознание своего места в системе взаимоотношений и служащая одним из способов регулирования отношений человека с миром и с самим собой [3].

Активное становление аутентичности происходит в подростковом возрасте. Новый уровень самосознания, появление «Я концепции» - главное новообразование подростков. У них появляется потребность в познании себя как личности, осознания своих возможностей и способностей. У подростков появляется интерес к своему внутреннему миру, они переживают относительно своих взаимоотношений, анализируют свои поступки. В этот период подросток стремится понять, какой он есть на самом деле, и представляет себе, каким он хотел бы быть [5].

Как известно на становление аутентичности подростка оказывают влияние внутренние и внешние факторы. Высокий уровень аутентичности обусловлен индикаторами и качествами характера взрослой личности, такими, как высокий самоконтроль, самостоятельность, эмоциональная устойчивость, способность противостоять внешнему воздействию и другими качествами. Тогда как низкая аутентичность связана с самоотчужденностью, депривированностью, низким самоконтролем, не способностью противостоять внешнему воздействию, асоциальными тенденциями поведения и другими факторами. Одним из таких отрицательных факторов является рискованное поведение. У подростка с выраженным стремлением к риску поиск аутентичности не всегда проходит конструктивно и можно сказать, что рискованное поведение можно понимать, как деструктивный способ обретения аутентичности.

Рискованное поведение в подростковом возрасте – это один из способов проявить себя в обществе и в мире в целом, оно выступает как форма проявления чувства взрослости и способ самоутверждения [4].

Г.Н. Солнцева определяет ситуацию риска как опасную или неопределенную ситуацию, в которой человек принимает решение действовать исходя из прежнего опыта, что его может ожидать не только успех, но и неудача [4].

А. Крылов и С. Маничев определяют рискованное поведение как осознанное действие, лишенное регуляции контроля, при котором индивид предпочитает опасные способы действий надежным, гарантирующие малую долю потерь [5].

Подростки в своем развитии проходят этап проб и ошибок, поиска своего я, своей идентичности, проходят разного рода испытания. Любая проба, поиск и испытание нового связаны с риском. А так как риск – это неизвестность, это поведение в условиях неопределенности, то подростком испытывает свои собственные возможности.

Так как представленная тема актуальная на сегодняшний день, поэтому было принято решение о проведении эмпирического исследования. В исследовании принимали участие подростки, учащиеся Калмиинской основной школы. В качестве испытуемых выступили подростки в возрасте 14-15 лет в количестве 30 человек, из их 13 девушек и 17 мальчиков. В качестве методики был использован опросник А.Г. Шмелева «Склонность к риску».

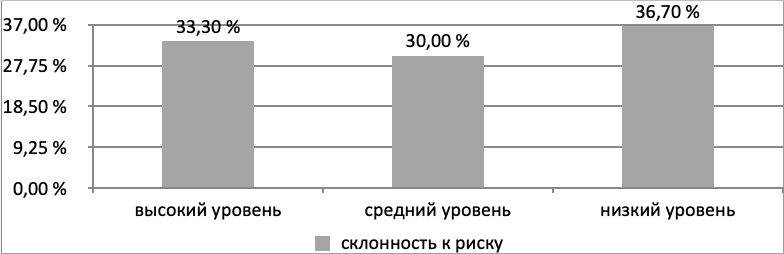

Рисунок 1. Уровень выраженности склонности к риску у подростков, %

Результаты исследования склонности к риску у подростков, представленные на рис. 1, показывают нам, что у большинства подростков (36,7%) наблюдается низкий уровень склонности к риску, 30% испытуемых имеют средний уровень склонности к риску, 33,3% подростков имеют высокий уровень склонности к риску. Для подростков с высоким уровнем рискованности характерно отстаивание своих идей, они не обращают внимания на реакцию других, ставят перед собой высокие цели и пытаются их осуществить. Подростки ищут экстремальные ситуации или создают такие, так как нуждаются в поиске острых ощущений. Они активны, инициативны, безрассудны. Готовность к риску у подростка – это один из способов проявить себя в обществе и в мире в целом, выступает как форма проявления чувства взрослости и способ самоутверждения.

Мы можем предложить методические рекомендации по профилактике рискованного поведения у подростков:

1.Внедрение профилактических программ по выявлению подростков склонных к риску.

2.Проведение профилактических мероприятий с подростками по снижению рискованного поведения.

3.Ограничение доступа к ситуациям, связанными с риском.

Таким образность, склонность к риску у подростка – это один из способов проявить себя в обществе и в мире в целом, выступает как форма проявления чувства взрослости и способ самоутверждения. У большинства подростков в группе испытуемых наблюдается низкий уровень склонности к риску.

Список литературы

- Вачков И.В. Аутентичность и самореализация личности в период ранней взрослости / И.В. Вачков, Т.К. Храмова // Психология и право. – 2021. Том 11, 4. – С. 14–24.

- Гиньон Ч. Аутентичность /Ч. Гиньон // Омский научный вестник. Серия «Общество, история, современность». – 2018. – № 1. – С. 66-74.

- Нартова-Бочавер С.К. Диспозициональная аутентичность во внутриличностном пространстве /С.К. Нартова-Бочавер, Б.Д. Ирхин, С.И. Резниченко // Психология: журн. Высшая школа экономики. – 2020. – Том 17, № 3. – С. 500-549.

- Солнцева Г. Н. Психологические механизмы и модели «рискового поведения» / Г.Н. Солнцева, Г.Л. Смолян // Труды ИСА РАН. – 2007. –№6. – С. 231-244.

- Фельдштейн, Д.И. Психология взросления: структурно-содержательные характеристики процесса развития личности: Избранные труды /Д.И. Фельдштейн. – М.: Юрайт, 2018. – 672 с.