Подземные горные работы оказывают негативное воздействие на состояние грунта, являющегося основанием фундаментов зданий и сооружений, так как массив пород в результате горных работ подвержен значительным деформациям вплоть до поверхности земли. Кроме этого, поверхностный грунтовый покров большой части территории г. Шахты представлен лёссовыми суглинками, которые обладают просадочными свойствами [1].

Прекращение деятельности шахт в конце прошлого столетия и затопление старых горных выработок с полным их заполнением водой провоцируют изменение физико-механических свойств пород горного массива. Поэтому деформации грунтовых массивов продолжаются до настоящего времени, чем обусловлено образование и развитие трещин на зданиях. Также повышение уровня грунтовых вод после прекращения деятельности горных предприятий способствует увлажнению просадочных грунтов изменению их физико-механических свойств и соответственно снижению несущей способности оснований фундаментов зданий.

Такие сложные горно-геологические условия участков строительства встречаются на значительной территории города [1]. Это обстоятельство при проектировании и строительстве требует объективной оценки напряжённо-деформированного состояния конструктивных элементов и соответственно выбора эффективных технических решений для обеспечения надёжности зданий и сооружений [2].

Большая часть жилых и общественных зданий в городах Восточного Донбасса имеет бескаркасную конструктивную схему с несущими каменными стенами. Основным материалом, получившим наибольшее распространение для возведения несущих ограждающих конструкций, является керамический или силикатный кирпич, который без армирования имеет низкое сопротивление растягивающим напряжениям. Это и является основной причиной образования трещин на зданиях как старой постройки, так и на новых.

На основании анализа условий строительства здания в одном из районов города, можно отметить, что массив грунта в основании фундамента до глубины 9,7 м представлен суглинками обладающими просадочными свойствами под действием собственного веса. Просадка грунта составляет 5,03-7,07 см. При прогнозном уровне грунтовых вод на глубине 3,50-4,00 м, имеется возможность замачивания просадочных грунтов и соответственно вероятность значительной осадки фундаментов.

Поэтому в условиях неравномерных деформаций грунтового основания фундаментов для обеспечения безопасности строительных конструкций необходимо своевременно, на этапе проектирования выполнять оценку напряженно-деформированного состояния грунтового основания фундамента и стен зданий с целью выбора наиболее эффективных методов и средств повышения несущей способности грунтового массива [5].

В условиях высокого уровня грунтовых вод наиболее надёжным и универсальным способом повышения несущей способности фундаментов является устройство свайного основания [2]. В результате анализа методов исследования НДС грунтовых массивов в зонах установки свай на основе научной литературы и практического опыта установлено, что лучшим методом обоснования технических решений является многовариантное моделирование. Для принятого объекта исследований моделирование целесообразно выполнять методом конечных элементов в программном комплексе «Plaxis» [4].

При моделировании для получения достоверной картины напряженно-деформированного состояния (НДС) основания возводимого здания одним из важных вопросов является построение адекватной модели массива и выбор корректной модели грунта, а также ее параметров. В этом случае каждый инженерно-геологический элемент грунтового массива должен быть включен в модель в виде слоя соответствующей мощности с учетом значений реальных физико-механических характеристик грунтов [5]. Важным этапом моделирования является выбор критериев оценки вариантов принимаемых технических решений.

Поскольку жилые здания как правило имеют подвал, то ленточные фундаменты здания устраиваются непосредственно на дне котлована. В этом случае наиболее опасными являются напряжения распора от подошвы фундамента, которые будут вызывать боковое давление и соответственно выпор грунта, а также касательные напряжения. Касательные напряжения определяют сопротивление частиц грунта по плоскости скольжения зоны уплотнения под фундаментом.

Наиболее целесообразным решением, для снижения вертикальной осадки фундамента и вероятного выпора грунта в подвал здания, является смещение зон максимальных распорных напряжений вглубь грунтового массива, то есть ниже глубины заложения подошвы фундаментов. В данном случае оптимальным вариантом является прорезка просадочного слоя сваями и передача нагрузки на более плотный и прочный грунт. Однако в условиях подработки и нарушения сплошности массива пород между водоносными зонами существует гидравлическая связь, поэтому обеспечить надёжное опирание свай на плотный слой маловероятно.

Поэтому необходимо осуществлять выбор и обоснование способа повышения несущей способности грунтового основания здания исходя из условия работы «висячих свай».

По результатам выполненного анализа, для исследуемых условий наиболее целесообразно применение свайных оснований из забивных, инъекционных или свай, устанавливаемых по разрядно-импульсной технологии (РИТ) [4]. Следовательно, для выбора наиболее эффективного способа упрочнения необходимо провести исследования возникающего сложного напряженного-деформированного состояния как в массиве грунта, так и под свайными фундаментами.

Длина свай принята 4.0 м. Средний диаметр уширения свай РИТ принят 0,5 м, а инъекционных (устанавливаемых с опрессовкой статическим давлением цементного раствора, нагнетаемого одновременно с бурением грунта) 0,4 м. Расчётное сопротивление грунта основания составляет 396,3 кПа.

Ширина модели массива принята 12 м, а глубина 17 м. Такие размеры приняты исходя из положения отсутствия концентрации напряжений на границах модели. Боковые границы допускают вертикальные перемещения. Исходя из нагрузки от здания и размещения на 1 м2 фундамента четырёх свай, нагрузка на одну сваю принята 10 тс.

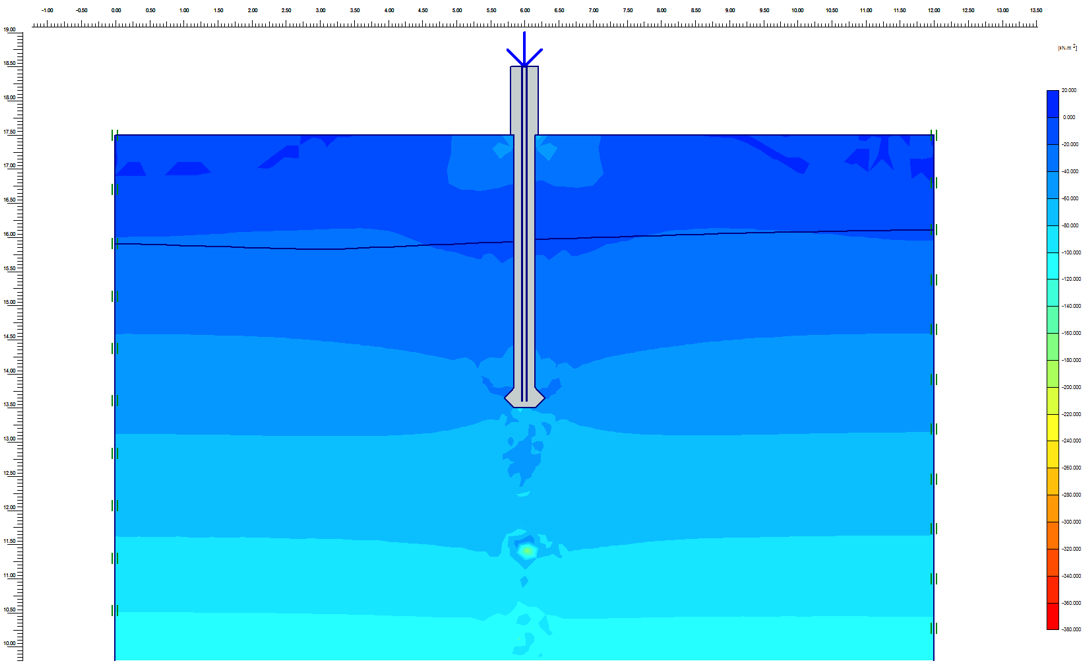

Распределение полей распорных напряжений в грунтовом массиве свай РИТ после расчёта представлено на рисунке 1, а касательных на рисунке 2.

Рисунок 1. Поля распорных напряжений в зоне установки свай РИТ

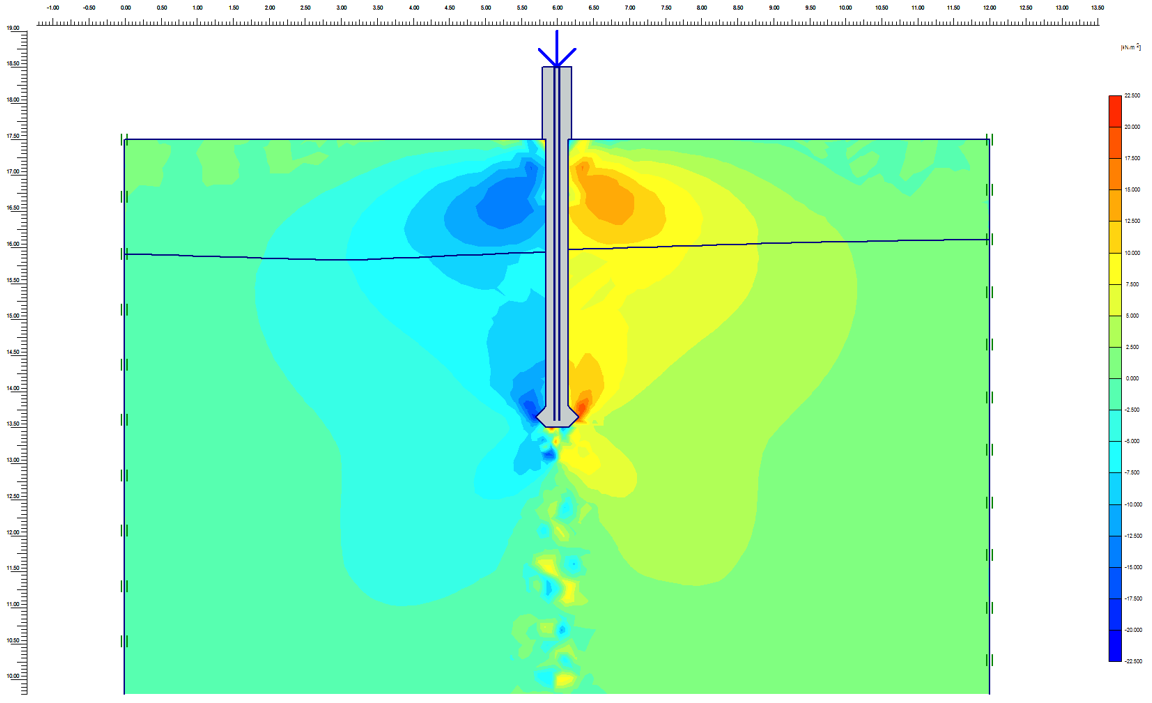

Рисунок 1. Поля распорных напряжений в зоне установки свай РИТ Рисунок 2. Поля касательных напряжений в зоне установки свай РИТ

Рисунок 2. Поля касательных напряжений в зоне установки свай РИТ

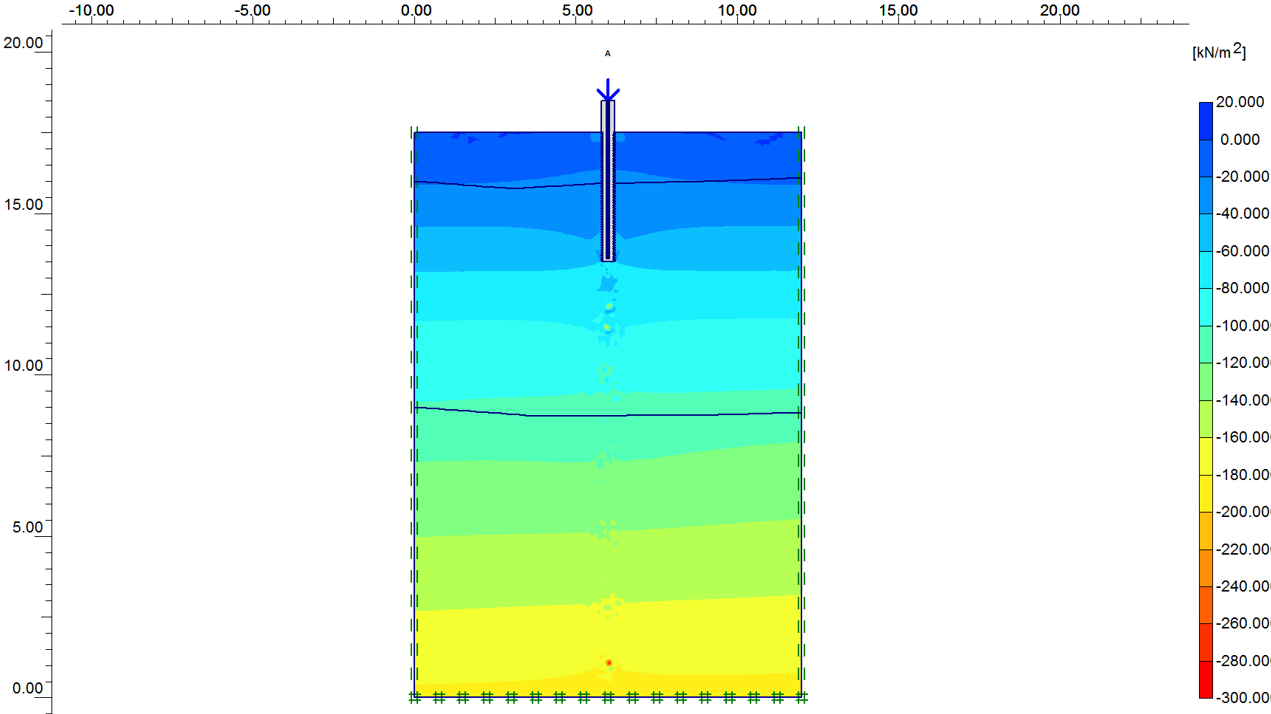

Распределение полей напряжений в грунтовом массиве буроинъекционных свай представлено на рисунках 3 и 4.

Рисунок 3. Поля распорных напряжений в зоне установки буроинъекционных свай

Рисунок 3. Поля распорных напряжений в зоне установки буроинъекционных свай

Полученные в результате расчётов моделей величины напряжений и деформаций приведены в таблице 1.

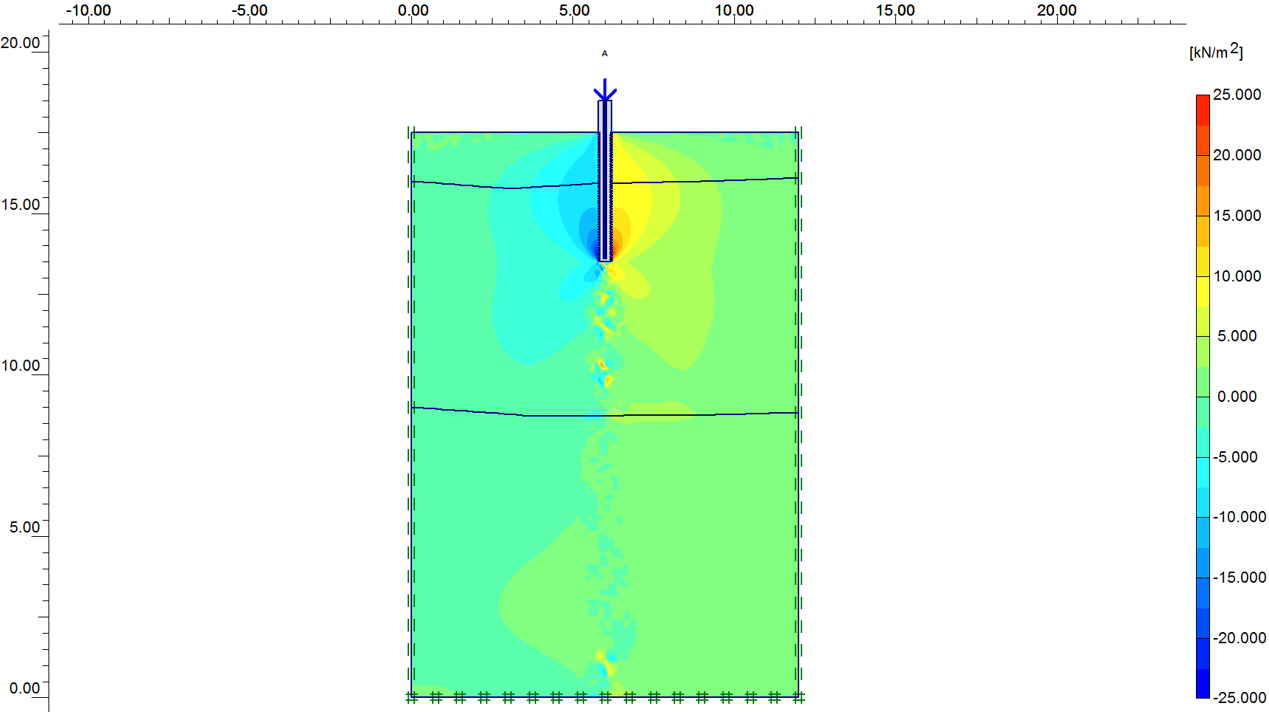

Рисунок 4. Поля касательных напряжений в зоне установки буроинъекционных свай

Рисунок 4. Поля касательных напряжений в зоне установки буроинъекционных свай

Таблица 1.

Результаты моделирования НДС в зонах установки свай

Параметр | РИТ | Буроинъекционные |

Длина, м | 4 | 4 |

Площадь поперечного сечения, м2 | 0,2 | 0,126 |

Площадь боковой поверхности 1 м длины сваи | 1,57 | 1,26 |

Нормальные напряжения, кПа | 212,16 | 239,26 |

Распорные напряжения, кПа | 165,97 | 163,91 |

Касательные напряжения, кПа | - 24,00 | 59,66 |

Осадка, мм | 18,26 | 18,71 |

Анализируя приведённые результаты, можно отметить, что величины напряжений и осадка под нагрузкой свай РИТ и буроинъекционных практически одинаковы, следовательно, для окончательного выбора оптимального варианта укрепления грунтового основания, необходимо учитывать достоинства и недостатки применения каждого из них. Ключевым критерием при выборе типа фундамента является не только несущая способность, но и минимизация риска неравномерных осадок и динамических воздействий на окружающую застройку.

Технология устройства свай РИТ включает 4 последовательно выполняемых этапа: бурение скважины; заполнение ствола скважины бетоном; погружение электродов; электроразрядная обработка. Причём каждый из них требует замены комплекса оборудования. Этого недостатка лишены буроинъекционные сваи, «впрессованнное тело» которых формируется цементогрунтом одновременно с бурением. Разумеется, прочностные характеристики цементогрунта значительно ниже, чем мелкозернистого бетона при электроразрядной технологии установки свай. Однако проведённое моделирование показывает, что несущая способность свай определяется сопротивлением грунта по боковой поверхности и в этом случае прочность цементогрунта оказывает минимальное влияние.

Также следует учитывать и негативный фактор многократное динамическое воздействие от электрических разрядов, которое для песков и для глин может привести к тиксотропному разуплотнению.

Поэтому в рамках рассматриваемой задачи оптимальным решением с технической точки зрения можно считать устройство буроинъекционных свай.

Список литературы

- 1. Жур В.Н., Прокопов А.Ю. Анализ аварийного многоквартирного жилого фонда шахтерских городов Восточного Донбасса // Инженерный вестник Дона, 2017. №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2017/4412.

- 2. Мангушев Р.А. и др. Методы подготовки и устройства искусственных оснований: Учеб. Пособие/Р.А. Мангушев, Р.А. Усманов, С.В. Ланько, В.В. Конюшков – М. – СПб.: Изд-во АСВ. 2014. – 280 с.

- 3. Соколов Н.С., Рябинов В.М. Технология устройства буроинъекционных свай повышенной несущей способности // Жилищное строительство. 2016. № 9. С. 11-14.

- 4. Трушин С.И. Метод конечных элементов. Теория и задачи: Учебное пособие. Издательство АСВ, -М.: 2008. -256 с.

- 5. Цытович Н.А. Механика грунтов. Краткий курс: Учебник. Изд. 4-е. – М. Изд. ЛКИ. 2008. – 272 с.