Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) ставит перед учителями начальной школы задачу развития у учеников не только знаний по предметам, но и важных навыков, которые выходят за рамки конкретных дисциплин. Эти навыки включают в себя умение понимать скрытый смысл информации, анализировать тексты. Для этого необходимо развитое воображение. Именно воображение помогает ребенку "оживить" мир, созданный автором, лучше понять персонажей и, как следствие, полюбить чтение.

Как учитель-практик, я столкнулась с тем, что многие мои третьеклассники, технически читая хорошо, испытывали трудности с образным восприятием текста. Их ответы часто были шаблонными, а пересказы – сухими. Это побудило меня к целенаправленной работе по развитию творческого воображения именно на уроках литературного чтения, которые представляют для этого богатейшие возможности.

При подготовке данного исследования я опирался на авторитетные труды психологов и педагогов. И. В. Дубровина дает следующее определение воображению: это способность человека конструировать новые образы, трансформируя имеющийся опыт [4]. Р. С. Немов, в свою очередь, рассматривает воображение как способность к представлению и мысленному манипулированию отсутствующими или реально не существующими объектами [5, с. 220]. М. В. Гамезо [2] выделяет следующие аспекты его функционирования:

- Познавательная функция. Воображение активизирует такие психические процессы, как мышление, память и внимание, что способствует более глубокому освоению действительности.

- Регулятивная функция. Эта функция проявляется в способности к планированию, прогнозированию результатов и управлению эмоциональным состоянием и когнитивными процессами.

- Аффективная функция. Воображение помогает справляться с неудовлетворенностью и эмоциональным напряжением, представляя позитивные ситуации, что демонстрирует его комплексное влияние на развитие ребенка.

Значимость творческого воображения в контексте уроков литературного чтения трудно переоценить. Согласно концепции Л. С. Выготского, процесс чтения художественных текстов выходит за рамки простого усвоения содержания; он предполагает формирование читателем своего отношения к произведениям искусства и конструирование новых знаний посредством диалогического взаимодействия с автором, опосредованного текстом [1, с. 94]. Работа над художественным текстом на уроках чтения инициирует развитие специфической формы воображения – литературно-творческого. Таким образом, активное вовлечение учащихся в работу с художественным произведением на уроках литературного чтения представляет собой фундаментальный компонент всего процесса литературного образования. Рациональное и систематическое обращение к текстам не только позитивно влияет на академическую успеваемость, но и является фактором развития воображения.

Г. К. Селевко указывает на то, что творчество, доступное детям с малых лет, подобно плодородной почве, где произрастают пытливость ума, гибкость мышления, крепкая память, умение оценивать, видеть корень проблемы и заглядывать в будущее. Эти ростки интеллекта, поливаемые временем, превращаются в могучие деревья, формируя зрелую личность.

Уровень сформированности воображения детей во многом зависит от применяемых методов обучения. Любая деятельность осуществляется теми или иными приемами (способами) [3].

Н. Н. Светловская указывает, что чтение - это всегда процесс творческий: читатель вступает в общение с книгой и тогда непременно творит, т.е. создает в воображении и собеседника, и тот мир, который создан «говорящим» и куда тот мысленно вводит своего «слушателя» как соучастника событий, мыслей, душевных движений и следующих за этим намерений или поступков [6].

Творческое воображение – это не просто фантазии, а активная работа по формированию новых, оригинальных представлений. Для этого существуют эффективные методы, такие как:

- Агглютинация (соединение разных элементов, например, как в образе кентавра).

- Гиперболизация (усиление или ослабление признаков).

- Схематизация (выделение наиболее важных черт).

- Типизация (создание обобщенных образов).

Эти приемы легли в основу моих методических разработок.

Прежде чем приступать к активной работе, я провела диагностику уровня развития творческого воображения в своем 3 «А» классе (20 человек). Были использованы три методики:

- «Наборщик»: составление слов из слова «околесица». Оценивалась оригинальность и количество слов.

- «Составь рассказ о несуществующем животном» (М.З. Дукаревич): оценивалась фантазия, эмоциональность и проработанность деталей.

- «Три слова» (Л.Ю. Субботина): составление осмысленных фраз с использованием слов «береза», «медведь», «охотник». Оценивалась логика, оригинальность и беглость мышления.

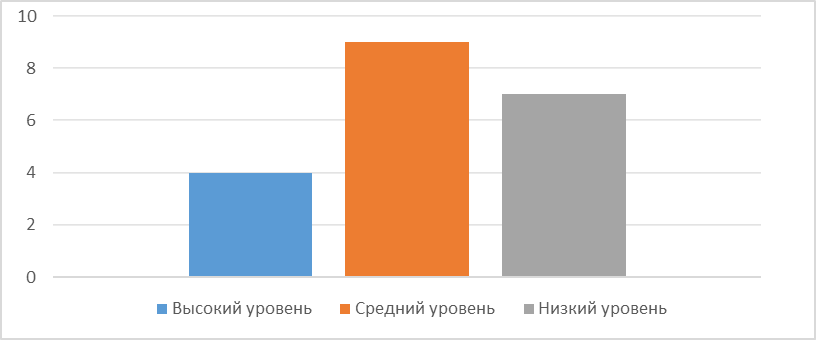

Результаты констатирующего этапа оказались весьма показательными:

Высокий уровень был выявлен лишь у 20% учащихся (4 человека). Эти дети предлагали нестандартные решения, их рассказы были красочными и детализированными.

Средний уровень показали 45% учеников (9 человек). Они работали достаточно осмысленно, но их идеи часто были простыми и не отличались оригинальностью.

Низкий уровень зафиксирован у 35% учащихся (7 человек). Эти дети с трудом включались в творческие задания, их ответы были шаблонными, они нуждались в постоянной помощи и поддержке.

Таблица 1.

Результаты первичной диагностики

|

Уровни учащихся |

Количество учащихся |

Процент % |

|

Высокий |

4 |

20% |

|

Средний |

9 |

45% |

|

Низкий |

7 |

35% |

Диаграмма 1.

Эти данные подтвердили необходимость системной работы. Большинство класса (80%) требовали целенаправленного развития творческого воображения.

Для решения выявленной проблемы я разработала и внедрила в учебный процесс специальную рабочую тетрадь «Комплекс заданий для урока литературного чтения. 3 класс». При ее создании я учитывала не только методические, но и психологические аспекты. Тетрадь выполнена в светло-голубых тонах, которые, как известно, способствуют снижению тревожности, концентрации внимания и создают ощущение спокойствия и открытости. Название тетради – зеленого цвета, ассоциирующегося с развитием и гармонией. На обложке изображена книга, из которой вылетают бабочки – символ легкости, изменений и вдохновения.

Содержательным стержнем тетради стал раздел «Поэтическая тетрадь 2» (учебник «Литературное чтение», 3 класс, УМК «Школа России»). Всего было разработано 19 заданий, которые можно комбинировать и использовать на разных этапах урока. Приведу несколько примеров.

Таблица 2.

|

Тема |

Задание |

Цель |

Результат |

|

С.Я. Маршак «Гроза днём». |

Задание 1 («Проверим шестое чувство»). Проверим ваше шестое чувство. Нарисуйте то, что вы почувствовали из названия стихотворения «Гроза днем» и слов из этого стиха: «весело», «дождь», «цветники». А после мы узнаем кто из вас был ближе. |

Развитие оригинальности и гибкости. |

Это задание будило фантазию и настраивало на восприятие текста. |

|

Задание 2 (Работа в паре). Составьте кластер и устный портрет (грозы, грома, дождь, цветник) используя глаголы, передающие их характер |

Развитие беглости и гибкости. |

Это учило их анализировать текст и выделять ключевые образы. |

|

|

Задание 3 (Написание отзыва). Напишите отзыв, по прочитанному стихотворению, что вам больше понравилось в этом стихотворении. Также поделитесь с автором о своём любимом времени года и чем оно вам нравится. |

Развитие любознательности и эмоционального интеллекта. |

Дети писали мини-отзыв о стихотворении, а также «письмо» С.Я. Маршаку, в котором делились своими впечатлениями и рассказывали о своем любимом времени года. |

|

|

А.Л. Барто «В театре» |

Задание (Групповая работа «Творческая лаборатория»). 1 гр. – подготовить фрагмент инсценировки из стихотворения; 2 гр. – готовить афишу к балетному спектаклю; 3 гр. – написать письмо девочке, которая пропустила балет. В тексте пересказать, что происходило на сцене; 4 гр. – составить памятку – Совет девочкам (правила поведения в театре); 5 гр. – составить - Вредные советы к тому, как нужно вести себя в театре; 6 гр. – Представьте ту самую фею. Найдите строчки, где описывают балерину и нарисуйте, исходя этих строк, как могла выглядеть балерина; 7 гр. – Найдите строчки, где описывается балерина и опишите словесно ее портрет, и составьте Паспорт персонажа по памятке Героиня - … (кто?) Прописка - … (назв. балета) Роль героини … (по спект.) Внешний вид -… Личные качества -… Заветное желание- … |

Комплексное развитие всех критериев воображения. |

Такая организация работы позволила каждому ребенку найти занятие по душе, проявить себя и увидеть произведение с разных сторон.

|

|

С.В. Михалков «Если». |

Задание 1 (Сочинение стихотворения-аналогии). Сочините стих, опираясь стих С. Михалкова. Обратите внимание, как он описывал погоду, действия … и тому подобное в стихотворении "Если". |

Развитие беглости и гибкости. |

Ориентируясь на структуру стихотворения Михалкова, сочиняли свои варианты, описывая другие природные или жизненные явления. |

|

Задание 2 (Сочинение «Небылицы-путаницы»). Сочините историю, какой никогда не было и не может быть «Небылицу-путаницу за 10 минут», используя воображение, фантазию. В качестве примера прочитайте отрывок из стихотворения К. И. Чуковского: «Рыбы по полю гуляют, Жабы по небу летают., Мыши кошку изловили, В мышеловку посадили. А лисички взяли спички, К морю синему пошли, Море синее зажгли. Море пламенем горит, Выбежал из моря кит: «Эй, пожарные, бегите, Помогите, помогите!» |

Развитие оригинальности и снятие барьеров. |

Это задание вызывало особый энтузиазм и способствовало раскрепощению фантазии. |

Рабочая тетрадь составлена автором

Работа с использованием разработанной тетради и системы творческих заданий проводилась в течение нескольких недель. Наблюдения за учащимися показали:

- Повысилась активность и вовлеченность на уроках литературного чтения.

- Ответы детей стали более развернутыми, образными и эмоциональными.

- Исчез страх перед творческими заданиями, ученики стали чаще проявлять инициативу.

- Коллективные формы работы (в парах, группах) способствовали развитию коммуникативных навыков и обмену творческими идеями.

Конечно, для объективной оценки эффективности необходим контрольный срез с использованием тех же диагностических методик, что планируется провести в конце учебного года. Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что систематическое применение специальных приемов и заданий дает положительную динамику.

Исходя из своего опыта, хочу предложить коллегам следующие рекомендации:

- Диагностируйте перед действием. Чтобы работа была эффективной, важно понять стартовый уровень развития воображения в классе.

- Интегрируйте задания в урок. Творческие упражнения не должны быть эпизодическими; их нужно вплетать в ткань урока на этапе актуализации, работы с текстом или рефлексии.

- Используйте разнообразные приемы. Чередуйте словесное рисование, составление кластеров, синквейнов, инсценировки, творческие пересказы, метод предположений.

- Создавайте безопасную атмосферу. Поощряйте любую творческую попытку, избегайте жесткой критики. Важен сам процесс фантазирования, а не только его результат.

- Учитывайте индивидуальные особенности. Предлагайте задания разного уровня сложности, давайте детям выбор.

Развитие творческого воображения – это не самоцель, а мощный инструмент, который делает уроки литературного чтения живыми и интересными, помогает воспитать вдумчивого, эмоционального и творческого читателя.

Список литературы

- Выготский, Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1991. – 94 с.

- Гамезо, М. В. Общая психология: учеб. пособие [Текст] / М.В. Гамезо. – М.: Ось-89, 2008. 352 с.

- Методы и приемы развития воображения детей в учебной деятельности. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.uchportal.ru/publ/26-1-0-11231

- Младший школьник: развитие познавательных способностей. Пособие для учителей [Текст] / И. В. Дубровина, А. Д. Андреева, Е. Е. Данилова и др.; под ред. И. В. Дубровиной. – М.: Просвещение, 2003. – С. 160–198

- Немов, Р.С. Психология [Текст]: учебник для студентов высших пед. учеб. завед. В 3 кн. Кн.1. Основы общей психологии. – 2-е изд. / Р. С. Немов – М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. – С. 220

- Светловская, Н.Н. Обучение чтению и законы формирования читателя // Начальная школа. – 2003. – № 1. – С. 11–18