ВВЕДЕНИЕ

Современная парадигма управления нефтегазовым комплексом России сформирована под воздействием комплекса внешних шоковых ограничений, включая волатильность мировых цен на углеводороды, санкционное давление, нарушившее устоявшиеся цепочки поставок, а также нестабильность валютных курсов. В данных условиях ключевым императивом операционной деятельности становится жесткая оптимизация затрат по всем направлениям.

Одной из наиболее капиталоемких статей в upstream-проектах традиционно является материально-техническое обеспечение, в особенности фонда скважинного и промыслового оборудования. Классическая модель управления запасами, предполагающая формирование страхового запаса для нивелирования операционных рисков, в текущей реальности становится экономически нецелесообразной. Как следствие, в утверждаемые бизнес-планы закладываются строго необходимые объемы оборудования, напрямую связанные с выполнением программ бурения и капитального ремонта скважин, направленных на поддержание уровня добычи.

Подобный подход, при всей своей финансовой логичности, порождает существенные операционные риски. Любой сбой на одном из этапов цепочки МТО – от задержки поставки до выявления брака или внепланового выхода из строя актива – способен привести к каскадным последствиям, выражающимся в длительных простоях высокопроизводительного оборудования и срыве плановых показателей добычи. Таким образом, научная проблема заключается в фундаментальном противоречии между требованием радикального снижения затрат на МТО и императивом обеспечения бесперебойности технологического процесса.

Целью настоящего исследования является разработка и научное обоснование элементов адаптивной модели управления МТО для upstream-проектов, функционирующей в условиях отсутствия аварийного запаса оборудования и направленной на минимизацию сопутствующих системных рисков.

1. Методология и анализ системных рисков в контуре МТО

Методологическую основу исследования составили принципы системного анализа, в рамках которого процесс материально-технического обеспечения рассматривается как единый, непрерывный и высокоинтегрированный контур управления. В условиях, когда бюджет проекта предусматривает финансирование только оперативно необходимых позиций, традиционные методы управления рисками, сфокусированные на отдельных номенклатурах, утрачивают эффективность. Требуется оценка уязвимости системы МТО в целом.

Процессный подход позволяет выделить три ключевых взаимосвязанных этапа сквозного бизнес-процесса МТО:

Планирование и закупка (формирование заявки, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов).

Логистика и поставка (транспортировка, таможенное оформление, приемка).

Оперативное управление и использование (распределение по объектам, монтаж, ввод в эксплуатацию).

Исключение страхового запаса как «буфера безопасности» приводит к тому, что любой сбой на любом из этапов немедленно каскадируется на последующие, создавая прямую угрозу срыва всего производственного графика поддержания добычи. Объектом управления становятся не отдельные номенклатурные риски, а системные риски, связанные с устойчивостью, гибкостью и надежностью всего контура МТО в целом.

2. Адаптивная модель управления: от логистики запасов к управлению доступностью

В условиях системных ограничений традиционная парадигма управления, ориентированная на создание материальных буферов, уступает место парадигме, ориентированной на создание буферов времени, информации и организационной гибкости. Предлагаемая модель, условно названная «Управление интегрированной цепочкой доступности» (Integrated Availability Management – IAM), призвана компенсировать отсутствие страхового запаса за счет повышения устойчивости и скорости реакции всех звеньев сквозного процесса МТО.

Ключевой принцип модели: Минимизация периода между моментом актуализации потребности в материальном ресурсе и моментом его физического поступления на объект использования. Данная задача решается не накоплением ресурсов, а сжатием временных циклов и повышением предсказуемости всех бизнес-процессов.

Структурные элементы модели IAM:

2.1. Динамическое прецизионное планирование

Элемент направлен на нивелирование риска потери гибкости.

Внедрение скользящего горизонта планирования. Жесткий годовой план закупок замещается системой «скользящих кварталов», где детализированный план на ближайшие 90 дней постоянно актуализируется на основе оперативных производственных данных.

Создание цифрового двойника цепочки МТО. Разработка имитационной модели, интегрирующей производственный график (ГТМ, бурение) с графиком закупок и логистики, позволяет проводить «стресс-тесты» и оценивать влияние срыва отдельной поставки на общую программу работ.

2.2. Построение гибкой и избыточной сети поставщиков и логистики

Элемент нацелен на снижение риска роста транзакционных издержек.

Сегментация поставщиков по критерию операционной гибкости. Наряду с ценой и качеством, ключевым критерием отбора становится способность поставщика к быстрому реагированию (наличие свободных мощностей, гибкость производства).

Формирование «пула проверенных альтернатив». Постоянный мониторинг и сертификация новых поставщиков для создания базы данных для оперативного маневра.

Проектирование мультимодальных логистических коридоров. Заблаговременная проработка нескольких сценариев доставки для критичных направлений минимизирует задержки при срыве одного канала.

2.3. Оперативный ситуационный центр МТО

Элемент предназначен для управления риском нарушения производственного цикла.

Создание постоянной кросс-функциональной рабочей группы из представителей закупок, логистики, производства и финансов для ежедневного мониторинга и оперативного реагирования.

Внедрение системы раннего оповещения на основе реестра «красных флагов» – индикаторов потенциального срыва поставки.

Легитимизация практики «быстрых решений» – наделение центра полномочиями на осуществление внеплановых закупок по упрощенной процедуре в рамках установленного лимита для минимизации простоев.

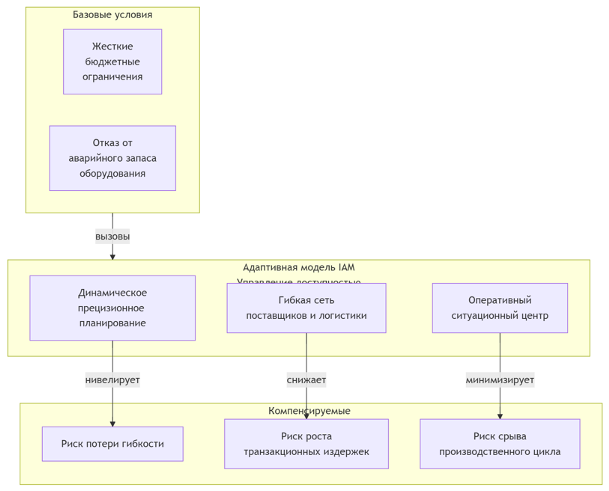

Для наглядности структуры модели IAM ниже представлена обобщающая схема, иллюстрирующая взаимодействие ее ключевых элементов и их направленность на компенсацию конкретных системных рисков.

Рисунок 1. Структура модели IAM

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенная модель «Управление интегрированной цепочкой доступности» (IAM) не требует прямых капитальных вложений в создание страховых запасов, но предполагает стратегические инвестиции в оптимизацию процессов, цифровизацию и развитие человеческого капитала.

Ее практическое внедрение позволяет трансформировать системные риски в управляемые параметры:

Риск потери гибкости нивелируется за счет динамического планирования и ситуационного центра.

Риск роста издержек снижается за счет предсказуемости и наличия альтернатив.

Риск срыва производственного цикла минимизируется за счет оперативного реагирования.

Таким образом, несмотря на исключение из бизнес-плана статьи на аварийный запас, компания получает эффективный инструмент обеспечения операционной непрерывности, основанный не на финансовых резервах, а на организационной гибкости, скорости принятия решений и целостном управлении сквозной цепочкой создания стоимости. Дальнейшие исследования предполагают апробацию модели на конкретных производственных активах с разработкой отраслевых KPI для оценки ее эффективности.

Список литературы

- Иванов С.П. Управление затратами в нефтегазовом комплексе в условиях нестабильности // Экономика и управление в ТЭК. – 2022. – № 5. – С. 44–50

- Сидоров А.В. Логистика и управление цепочками поставок в минерально-сырьевом комплексе. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 215 с.

- Петров А.И. Управление рисками в проектах освоения месторождений: учебное пособие. – СПб.: Недра, 2020. – 178 с.